Ziel sind dauerhaft stabile Belagsflächen

Nicht immer tun Belagsflächen das, was im Lehrbuch steht. Manchmal haben sie ihre ganz eigenen Gesetze und ihre volle Funktionstauglichkeit, obwohl sie nicht nur gegen eine anerkannte Regel der Technik, sondern gleich gegen mehrere verstoßen.

von Christine Andres erschienen am 26.03.2025Dies sah man per reiner Inaugenscheinnahme gar nicht im vorliegenden Fall, bei dem ich das ausführende Unternehmen im Rahmen eines Privatgutachtens unterstützt hatte. Da erschien es umso bitterer, dass mein Kunde laut Gerichtsurteil trotzdem die gesamte Pflasterfläche mit immerhin 3.000?m2 nacharbeiten musste. Die Notwendigkeit, das Pflaster noch mal komplett neu zu verlegen, begründete der gerichtliche Sachverständige damit, dass zum einen ein Recyclingmaterial zum Einsatz gekommen war, das vertraglich so nicht vereinbart gewesen sei. Und zum anderen, weil man zur Fugenfüllung einen Sand 0/2 verwendet habe, der nicht filterstabil zur Bettungsschicht 2/8?mm sei.

Urteil nicht verhältnismäßig

So weit so gut und vom Prinzip her ja auch richtig. Nur war diese Fläche seit mehr als fünf Jahren ohne Einschränkungen im Einsatz und trotz hoher Frequentierung voll nutzungsfähig. Ich hätte mir gewünscht, dass das Gericht auch dies berücksichtigt hätte. Wünschenswert wäre auch gewesen, wenn man zumindest durch entsprechende Bauteilöffnungen und weitere Versuche, zum Beispiel die Prüfung der Wasserdurchlässigkeit, versucht hätte, genauere Anhaltspunkte dafür zu ermitteln, inwieweit die übliche Nutzungsdauer aufgrund dessen tatsächlich eingeschränkt oder verkürzt sein könnte. Denn bei einem Discounter kann man nicht von einer Regelnutzungszeit von rund 30 Jahren ausgehen. Das müsste eigentlich jedem einleuchten, der schon mal selbst dort eingekauft hat oder aber sich zumindest schon mal damit befasst hat, wie häufig solche Supermärkte umgebaut oder umgenutzt werden. Vor diesem Hintergrund dürfte die Verhältnismäßigkeit, eine circa fünf Jahre alte und voll nutzbare Fläche komplett neu verlegen zu lassen, in einem ganz anderen Licht erscheinen.

Vielleicht wäre hier eine Art Teilmangelbeseitigung der bessere Weg gewesen, wie ich sie schon mal aus Kostengründen habe durchführen lassen. Hier lag damals nicht nur eine fehlende Filterstabilität vor, sondern auch ein Kalksplitt mit einem viel zu geringen Schlagzertrümmerungswert. Der Splitt hatte sich im Laufe der Jahre natürlich zermahlen. Hier hatte ich die Belagsfläche lediglich mit einem Brechsand-Splitt-Gemisch nachverfugen lassen, um die inzwischen entleerten Fugen wieder zu verfüllen. Obwohl mir bewusst war, dass dies keine fachgerechte Mangelbeseitigung war, ging ich damals das Risiko ein, und siehe da, es funktionierte. Seitdem sind einige Jahre vergangen, die Fläche ist inzwischen über 40 Jahre alt und seitdem wieder ohne Einschränkungen nutzbar – hätte man sie letzten Herbst beim Verlegen von Glasfaser nicht ganz erheblich beschädigt. Das allerdings ist eine andere Geschichte.

Gerichte entscheiden unterschiedlich

In einem anderen Fall hatte das zuständige Gericht übrigens ganz anders entschieden. Hier lag nämlich eine ähnliche Situation vor. Auch hier war die Filterstabilität nicht eingehalten worden, allerdings mit sichtbaren Folgen: dauerfeuchte Fugen und Verdrehungen im Belag. Da der Gerichtsgutachter zwar festgestellt hatte, dass keine Filterstabilität vorgelegen hatte, er die Symptome aber nicht dieser Ursache zugeordnet hatte, sah das Gericht die Beanstandungen der Klägerin eher als rein optischen Mangel an und wies die Klage ab.

In wiederum einem anderen Fall steht die Entscheidung des Gerichts noch aus. Hier war es so, dass man ebenfalls mit einem Fugenmaterial 0/2 verfugt hatte, das Pflaster aber auf einem Splitt 2/8?mm verlegt worden war, und zwar in einer hoch frequentierten Tiefgarage. Verschiebungen gibt es, Stand heute, auch nach einigen Jahren der Nutzung noch nicht, obwohl die Fugen zwischenzeitlich natürlich leer sind. Was sicherlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass hier ein Verbundpflaster zur Ausführung gekommen war, das per se für etwas mehr Stabilität sorgt. Da die Fläche witterungsgeschützt ist und keine Ausspülungen stattgefunden haben, bleibt der Sand auf der Bettungsschicht liegen und bildet das genaue Muster der Pflastersteine ab.

Was ist Filterstabilität?

Wer nicht nur auf Nummer sicher gehen möchte, sondern von Anfang an fachgerecht bauen will, um keinen solch unsicheren Gerichtsprozess zu riskieren, sollte sich intensiv mit dem Thema Filterstabilität auseinandersetzen. Was bedeutet Filterstabilität für die Baustellenpraxis, und wann sind eingebaute Materialien tatsächlich filterstabil? Filterstabilität bezeichnet die Beständigkeit zweier benachbarter Gesteinskörnungsgemische gegen Kornumlagerungen an einer von Wasser umströmten Schichtgrenze.

Einfacher ausgedrückt: Filterstabilität liegt vor, wenn keine Kornwanderungen zwischen den Schichten durch Niederschlagswasser, aufsteigendes Wasser oder andere dynamische Beanspruchungen erfolgen. Dies ist dann der Fall, wenn die Kornverteilung der angrenzenden Baustoffgemische (zum Beispiel Fugenmaterial/Bettungsmaterial und Bettungsmaterial/Tragschicht) nahezu übereinstimmt. Weicht die Kornverteilung der benachbarten Schichten jedoch erheblich voneinander ab, können Kornumlagerungen auftreten. Dies führt dazu, dass Fugenmaterial in die Bettung abwandert und die Fugen sich leeren.

Die Folgen sind häufig Verschiebungen einzelner Steine oder sogar des gesamten Pflasterverbands, was nicht nur die Stabilität der Fläche beeinträchtigt, sondern auch zu massiven Kantenabplatzungen führen kann. Zudem kann der Feinkorneintrag die Wasserdurchlässigkeit der darunterliegenden Schichten reduzieren, was zu Setzungen, Wasserrückstau oder einer Verschlämmung der Unterlage führen kann. Besonders bei hochbelasteten Flächen wie Zufahrten oder Parkplätzen ist die Wahl abgestimmter Materialien entscheidend.

Sieblinienanalysen

In der Praxis werden für einfache Flächen oftmals nur Lieferkörnungen zur Beurteilung herangezogen. Beispielsweise werden für einen 2/45-Schotter ein 2/5-er Splitt und ein Brechsand-Splittgemisch 1/3 verwendet, was in den meisten Fällen ausreichend ist. Für stark befahrene Flächen reichen solche Faustformeln jedoch nicht immer aus. Hier sind genauere Sieblinienanalysen notwendig, um die Filterstabilität zu gewährleisten.

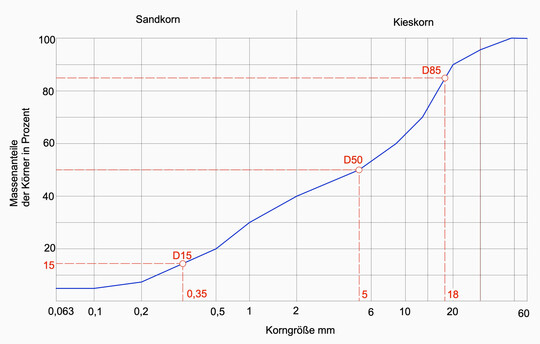

Die Sieblinie eines Materials beschreibt die Verteilung der Korngrößen innerhalb des Materials, die durch eine Siebanalyse ermittelt wird. Die wesentlichen Siebwerte sind:

- D15 bzw. d15: Die Korngröße, bei der 15?% des Materials durch das Sieb hindurchgehen

- D50 bzw. d50 : Die Korngröße, bei der 50?% des Materials durch das Sieb hindurchgehen

- D85 bzw. d85: Die Korngröße, bei der 85?% des Materials durch das Sieb hindurchgehen.

Zur Bestimmung der Filterstabilität werden für Baustoffgemische üblicherweise die folgenden Filterregeln angewendet.

- Wasserdurchlässigkeit: Das Verhältnis D15/d15 = 1 stellt sicher, dass Wasser ohne Rückstau durch die Schichten versickern kann. Sie wird in den ZTV Pflaster-StB nicht gefordert. Ihre Einhaltung ist jedoch trotzdem zu empfehlen.

- Sicherheit gegen Erosion: Das Verhältnis D15/d85 = 5 verhindert, dass Feinkorn in grobkörnige Schichten eindringt.

- Sicherheit gegen Kontakterosion: Das Verhältnis D50/d50 = 25 schützt davor, dass grobes Material in feinkörnige Schichten absackt.

Bei Gemischen mit einer Ungleichförmigkeitszahl Cu < 15 sind gegebenenfalls weitere Prüfungen erforderlich oder andere Verhältnisse einzuhalten.

Wie wird abgelesen? Der Wert D15 entspricht der Maschenweite des Siebs, bei der 15?% des gröberen Materials durchgegangen sind. Dieser Punkt wird auf der Sieblinie abgelesen, indem man bei 15?% auf der Y-Achse (Durchgangsmenge) nach rechts geht und den entsprechenden Wert auf der X-Achse (Maschenweite des Siebs) abliest. Für die restlichen Werte gilt natürlich entsprechendes. Dabei ist D immer das gröbere Material, d das darüber liegende, feinere.

Auch wenn Belagsflächen oft von den Lehrbuchvorgaben abweichen, können sie dennoch voll funktionsfähig sein. Und selbst ganz und gar unkonventionelle Lösungen sind manchmal genauso erfolgreich wie die strikte Einhaltung der Regeln, was einmal mehr die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis deutlich macht. Trotzdem oder erst recht wegen dieser Unsicherheiten empfehle ich, die Filterstabilität bei Planung und Ausführung genau zu prüfen. Eine Sieblinienprüfung vor der Verlegung nimmt sicherlich ein paar Minuten mehr in Anspruch, sie ist letztendlich aber kein tagelanges Hexenwerk. Und sie hilft vor allem, Probleme frühzeitig zu erkennen und den richtigen Baustoff auszuwählen – damit Belagsflächen langfristig funktionstüchtig bleiben und kostspielige Nacharbeiten vermieden werden.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.