Das müssen Sie für Bauarbeiten im Bereich von Bäumen beachten

Wer die Biologie von Bäumen und ihren Wert im Freiraum versteht, begreift, warum Krone, Stamm und Wurzelbereich während Bauarbeiten im direkten Umfeld zu schützen sind. Doch welche Maßnahmen sind sinnvoll und warum? Beides beschreibt diese Checkliste, die alle Bauschaffenden betrifft. Sie taugt auch als Argumentationshilfe gegenüber Uneinsichtigen. Wichtig: Die Schutzmaßnahmen wirken nur zusammen!

- Veröffentlicht am

Das Wichtigste auf einen Blick!

> Baumschutz ist Klimaschutz: Bevor Nachpflanzungen die Funktion von ausgewachsenen Bäumen ersetzen können, vergehen Jahrzehnte. Die Gesundhaltung des Bestandes sollte daher immer oberstes Ziel sein.

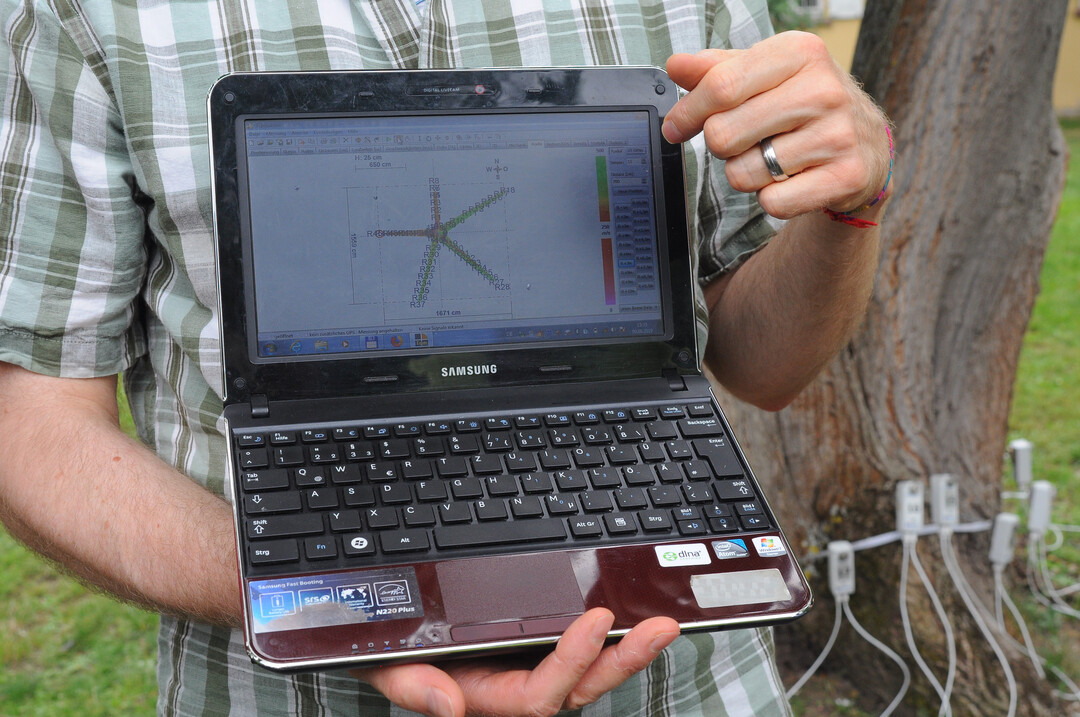

> Abstimmung aller Maßnahmen vor Baubeginn: Abstimmung über notwendige Aufastungen oder aus bautechnischen Gründen auftretende notwendige Rückschnitte im Kronenbereich (z.B. Einhaltung des Lichtraumprofils von Saugbaggern). Dabei Schwenkbereiche beachten! Vor dem Baubeginn sollte auch eine Wurzelortung vorgenommen werden, um eventuell die Planung daraufhin anzupassen und gebenenfalls zu verändern (z.B. für die Versetzung von Fundamenten, Umplanung von linearen Fundamenten zu Punktfundamenten, Einbau von Wurzelbrücken). Das Ziel ist immer, Wurzelkappungen in jedem Fall zu vermeiden. Dafür muss im Vorfeld die Lage der Wurzeln genau bekannt sein.

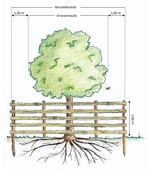

> Aufstellen von ortsfesten Schutzzäunen für die Dauer des Baustellenbetriebs, die idealerweise den gesamten Wurzelbereich (Kronentraufbereich zzgl. 1,50 m) abgrenzen

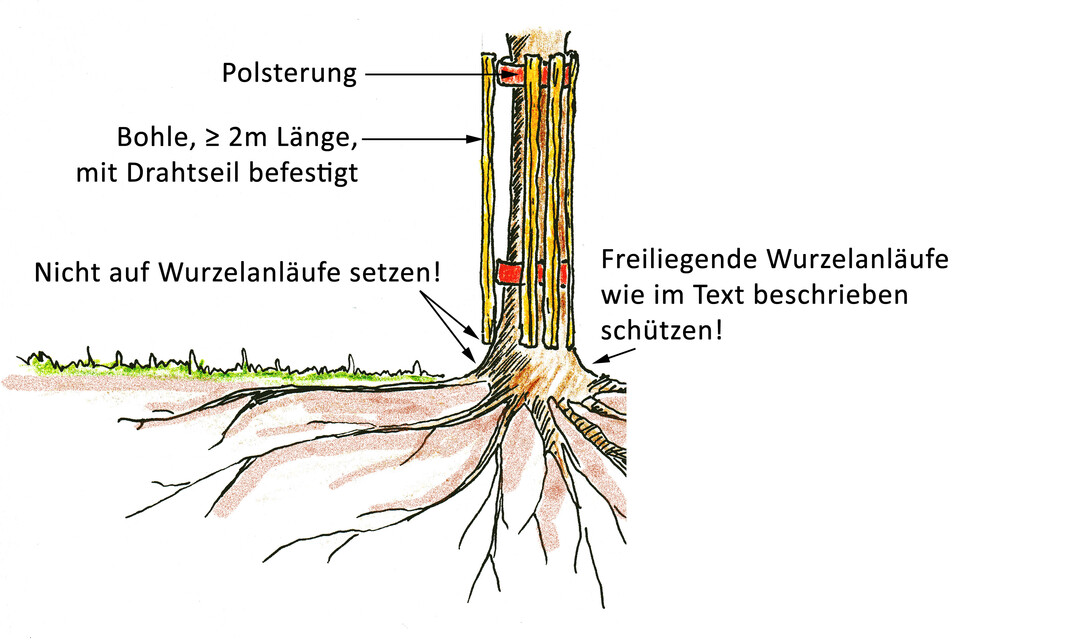

> Stammschutzvorrichtungen setzen! Als Maßnahme gegen mechanische Schäden, Stammschutz nicht auf die Wurzelanläufe

> Äste verletzungsfrei hochbinden, dabei die Kontaktstellen abpolstern

> Nichts eigenmächtig machen: Keine Rückschnitte, Aufastungen sowie Kappungen im Kronenbereich selbsttätig vornehmen!

> Kein konventioneller Baggereinsatz im Wurzelbereich! Grabungen im Wurzelbereich dürfen nur in Handarbeit oder mit dem Saugbagger vorgenommen werden.

> Freigelegtes Wurzelwerk schützen! Es muss mit Jute oder Frostschutzmatte abgedeckt und bei frostfreier Witterung feucht gehalten werden.

> Wurzelverletzungen und -kappungen vermeiden. Wurzeln dicker als 2 cm müssen erhalten bleiben.

> Schnitte nur durch Fachbetriebe: Im Ausnahmefall notwendige Schnittmaßnahmen an Wurzeln über 2 cm dürfen nur durch Fachbetriebe für Baumpflege ausgeführt werden und müssen in einem Wurzelprotokoll dokumentiert werden.

> Wurzelprotokoll anlegen: Wurzelverletzungen ebenfalls in einem Wurzelprotokoll festhalten.

> Bodenverdichtung vermeiden: Keine Verdichtung des Bodens durch Abstellen von Maschinen, Fahrzeugen und Containern, Baustelleneinrichtungen oder Baumaterial im Wurzelbereich von Bäumen (Kronentraufbereich zuzüglich 1,50 m)

> Vegetationsschutzplatten verplanen und verlegen: Keine Verdichtung des Bodens im Wurzelbereich von Bäumen durch Befahren mit Maschinen und Fahrzeugen, stattdessen Verwendung von Druckminderungsplatten

> Kein Bodenauftrag oder -abtrag im Wurzelbereich, keine Versiegelung

> Keine Verunreinigung des Bodens mit Öl, Chemikalien oder Zementwasser

> Schonende Verfahren zum Verlegen von Leitungen anwenden: Verlegung von Leitungen im Wurzelbereich von Bäumen möglichst durch Unterfahren und Horizontalspülbohrverfahren durchführen

> Wurzeln feucht halten: Das Trockenfallen von Wurzelbereichen muss verhindert bzw. durch konsequente Bewässerung ausgeglichen werden

> Gleichgewicht von Krone und Wurzelsystem herstellen: Bei Verlust der Wurzelmasse muss immer ein Ausgleichsschnitt in der Krone durch Fachbetriebe für Baumpflege durchgeführt werden.

Und mehr dazu im Detail:

Gesetzliche Regelungen

Neben den Gesetzen mit unmittelbarer Schutzwirkung, wie dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), kommen diverse Normen und Regelwerke zur Geltung:

> die DIN 18915 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Erdarbeiten

> die DIN 18920 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen

> die RAS-LP 4 – Richtlinie zur Anlage von Straßen, Teil 1, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen

> die ZTV Baumpflege und Richtlinie für Baumpflege der FLL. Sie ergänzt die vorher angeführten Regelwerke.

> die jeweiligen kommunalen Baumschutzsatzungen, falls vorhanden.

Auf die Einhaltung dieser Normen und Regelwerke wird besonderer Wert gelegt. Danach ist es unter anderem untersagt, an Kronen, Stammbereichen und Wurzelbereichen von Bäumen Eingriffe vorzunehmen, die zu Beeinträchtigungen, Folgeschäden und im schlimmsten Fall zu ihrem Absterben führen könnten. Immer öfter überwacht eine eigens eingesetzte, unabhängige Umweltbaubegleitung und/oder baumfachliche Baubegleitung die Einhaltung der Vorschriften.

Wurzelschutz

Die Wurzeln verankern den Baum im Boden und stellen den Ausgleich zur Hebelwirkung der Kronenfläche her. Werden ausgleichende Starkwurzeln gekappt, wirkt sich das unmittelbar auf die Standsicherheit aus: Die Krone wirkt wie ein Segel, im Boden fehlt die Verankerung – der Baum fällt um; oft genug sogar einfach durch statisches Versagen, ohne begleitende Windereignisse.Zudem benötigen die Wurzeln Sauerstoff, Nährsalze und Wasser zur Versorgung des Baums. Wird die Bodenbeschaffenheit verändert und das Porenvolumen durch Verdichtungen verringert, führt die fehlende Durchlüftung zum Ersticken der Wurzeln – mit einer Beeinträchtigung der Standsicherheit bis hin zum Extremfall: dem Absterben des Baums. Die Vitalität ist also vom Standort und den dort vorherrschenden Bodenverhältnissen abhängig.

Massive Schädigungen an Wurzel, Krone sowie Stamm durch unkontrollierte Baumaßnahmen bewirken, dass Pilzorganismen über die Verletzungen in das Gehölz eindringen. Diese holzzersetzenden Pilze schädigen den Baum in den Folgejahren so stark, dass Faulstellen entstehen. Als Folge sind die Stand- und Bruchsicherheit und damit die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Je nach Schadensgrad wird durch Rückschnitte massiv in den natürlichen Wuchs des Baums eingegriffen; im Extremfall bis hin zur Fällung.

> Grundwasserabsenkungen im Rahmen von Großbaustellen: Ein weiterer, in der Planungsphase von Baumaßnahmen oft nicht bedachter Gefahrenpunkt sind Grundwasserabsenkungen im Rahmen von Großbaustellen. Diese sind notwendig, um zum Beispiel Tiefgaragen störungsfrei bauen zu können. Eine Absenkung des Grundwasserstands, der länger als drei Wochen dauert, führt für den Baumbestand zu einer Unterversorgung mit Wasser. Daher sollten betroffene Bäume während der gesamten Bauzeit im Wurzelbereich ausreichend gewässert werden.

> Gefahren im Baustellenbereich:

- Astabrisse durch Baustellenfahrzeuge

- Anfahrschäden am Stamm

- Abgrabungen mit Wurzelabrissen

- Bodenauftrag oder -abtrag

- Bodenverdichtungen

- Bodenverunreinigungen durch Baustellenflüssigkeiten

- Absenkungen des Grundwassers

Es bleibt festzuhalten: Schäden an Wurzel, Stamm und Krone sind immer zu vermeiden. Vor (!) Beginn der Baumaßnahmen sowie bei aufgetretenen Schäden an Bäumen im weiteren Verlauf der Baumaßnahme sollte daher immer eine zerstörungsfreie Wurzelortung per Wurzelradar erfolgen. So kann im Vorfeld unter Umständen die Planung an die Bedingungen angepasst werden. Zudem sollte schon in der Planungsphase eine baumfachliche Baubegleitung eingeschaltet und mit dem Eigentümer der Bäume Kontakt aufgenommen werden. Für diesen Zweck empfiehlt es sich, im Vorfeld vereinbarte Meldeketten mit den Kontaktdaten der Baumeigentümer, der baumfachlichen Baubegleitung, einbezogenen Fachbetriebe für Baumpflege und der Behörden zu erstellen und den am Bau beteiligten Unternehmen zu übergeben. Die erfolgte Übergabe dieser Meldeketten sollte hierbei immer durch Unterschrift bestätigt werden.

Konkrete Baumschutzmaßnahmen

Schutz des gesamten Baums inklusive Wurzelbereich durch ortsfeste Zäune: Zum Schutz gegen mechanische Schäden (zum Beispiel Quetschungen und Aufreißen der Rinde, des Holzes und der Wurzeln, Beschädigungen der Krone, Bodenverdichtungen) durch Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige Bauvorgänge sind Bäume im Baubereich durch einen Zaun zu umgeben. Er soll den gesamten Wurzelbereich umschließen. Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der Krone (Kronentraufe) zuzüglich 1,50 m nach allen Seiten (Quelle: RAS-LP4 und DIN 18920). Bei säulenförmigen oder schmalkronigen Bäumen gelten für den Wurzelbereich folgende Werte: Kronentraufe zuzüglich 5 m nach allen Seiten. In Ausnahmefällen (etwa bei Tages- oder Wanderbaustellen) sind die Zäune auch durch bewegliche Zaunelemente ersetzbar. Kann aus Platzgründen nicht der gesamte Wurzelbereich geschützt werden, so soll der schützende Bereich möglichst groß sein und besonders die offene Bodenfläche umfassen. Die Maßnahmen müssen von der baumfachlichen Baubegleitung oder dem Eigentümer vor Ort freigegeben werden.

Schutz des Wurzelbereichs vor Verdichtung und Verunreinigung: Um den empfindlichen Wurzelbereich von Bäumen in seiner wichtigen Funktion zu bewahren, darf dieser wegen der eintretenden schädlichen Bodenverdichtung nicht ungeschützt von Fahrzeugen oder Maschinen befahren, versiegelt oder als Abstellplatz genutzt werden, auch wenn er vom verfügbaren Platz und der baustellennahen Lage her noch so günstig erscheint. Ebenfalls dürfen aus Gründen der Bodenkontamination in diesen Bereichen keine Baumaterialien oder Maschinen gelagert werden. Verunreinigungen durch den Eintrag von Fremdstoffen, zum Beispiel durch ausgelaufene Schmierstoffe wie Öle, durch Teere, Zement, Schlämme, Benzine, Salze oder andere Chemikalien, etwa durch mobile WCs, haben massive Auswirkungen auf die für den Baum notwendigen Bodenlebewesen sowie auf die Pflanze selbst.

Stammschutzmaßnahmen: In der Praxis zeigt sich, dass es bei Baumaßnahmen im städtischen Umfeld bautechnisch oft gar nicht möglich ist, den gesamten Wurzelbereich mit einem Schutzzaun zu umgeben. In diesem Fall sind die Verwendung von Stammschutzeinrichtungen UND die Verwendung von Einbauten zum Wurzelschutz vorgeschrieben. So ist der Stamm zunächst mit einer gegen den Stamm abgepolsterten, mindestens 2 m hohen, stabilen und lückenlosen Bohlenummantelung ab 2,50 cm Dicke zu versehen. Dabei gilt es, die Höhe der Arbeitsmaschinen zu berücksichtigen – die Länge der Bohlen ist darauf abzustimmen. Zur Abpolsterung zwischen Rinde und Bohlenummantelung können Dränrohre oder Schläuche dienen. Das Anbringen der Schutzvorrichtungen muss ohne Beschädigung des Baumes erfolgen! Der Stammschutz darf nicht auf die Wurzelanläufe abgesetzt werden, da die Bohlen durch ihr Eigengewicht einen schädigenden Druck auf die Wurzelanläufe ausüben. Über die Schutzmanschette hinausragende Wurzelanläufe sind unbedingt gesondert zu schützen, zum Beispiel durch ringförmig um den Stammfuß angebrachte Dränrohre. Baumschutzmanschetten und -Kästen sind auch vormontiert im Handel erhältlich. Die Schutzwirkung von Stammschutzmaßnahmen ist als alleinige Maßnahme jedoch zu gering, da Boden und Wurzelbereich ungeschützt bleiben.

Schutz des Kronenbereichs bei beengten Verhältnissen: Die Arbeitsräume der Baugeräte sind so zu wählen, dass im Kronenbereich keine Äste verletzt werden. In Ausnahme- und Einzelfällen, zum Beispiel bei beengten Verhältnissen, können sie nach Abstimmung mit der baumfachlichen Baubegleitung durch Hochbinden geschützt werden. Zwingend notwendig ist hierbei, dass die Äste durch Abpolsterungen vor Einschnürungen zu bewahren sind! Sind Konflikte zu erwarten, ist in jedem Fall immer die baumfachliche Baubegleitung einzuschalten.

Grabungen im Wurzelbereich und Umgang mit freigelegten Wurzeln: Ist eine Grabung im Wurzelbereich nicht zu umgehen, so ist im gesamten Kronenbereich (Kronentraufe zuzüglich 1,50 m) in Handschachtung oder mit Saug-Spül-Verfahren zu arbeiten. Eine konventionelle Bodenöffnung durch den Bagger verbietet sich, da das erhebliche Wurzelabrisse verursachen kann. Zur Wurzelerkundung können Suchgräben angelegt werden. Dabei sind Verlauf und Zustand der Wurzeln zu dokumentieren.Freigelegte Wurzeln müssen gemäß DIN 18920 für die gesamte Dauer des Offenliegens vor Frost, Sonneneinstrahlung und Austrocknung geschützt werden. Insbesondere bei Wind und Sonneneinstrahlung ist der Verdunstungs- und Frostschutz regelmäßig auf seine Wirksamkeit zu überprüfen, gegebenenfalls sind die Wurzeln neu zu befeuchten.

Um die Wurzeln ist zeitnah nach dem Freilegen ein Verdunstungs- beziehungsweise Frostschutz durch Lehm-Jute-Bandagen oder – bei stundenweisen Freilegungen – durch feuchte Jutebandagen oder Vlies vorzunehmen. Bei trockener, heißer Witterung können die Wurzeln zusätzlich als Verdunstungsschutz in weiße (!) Kunststofffolien eingeschlagen werden. Schwarze Folien sind hierfür wegen einer starken Erhitzung ungeeignet. Bei Frost freigelegte Wurzeln sind als Schutz vor Erfrierungen zusätzlich zur Bandage mit einer weißen Kunststofffolie zu ummanteln.

Schwachwurzeln (bis 2 cm) und Grobwurzeln (2 bis 5 cm) dürfen nur in unvermeidbaren Ausnahmefällen beseitigt werden. Starkwurzeln über 5 cm dürfen nicht beschädigt werden, da eine Kappung bereits Auswirkungen auf die Standsicherheit des Baumes haben kann. Kommt es dennoch zu Wurzelbeschädigungen, ist die im Vorfeld vereinbarte Meldekette einzuhalten. Rückschnitte von Wurzeln > 2 cm dürfen ausschließlich von einem Baumpflege-Fachbetrieb vorgenommen werden.

Sind Fundamente notwendig, istes unerlässlich, Suchschachtungen in Handarbeit durchzuführen oder zerstörungsfreie Verfahren zur Wurzelortung anzuwenden. Anschließend sind die Fundamente immer auf die Lage der Wurzeln abzustimmen und eventuell die Planung daraufhin anzupassen. Sind Fundamente im Wurzelbereich notwendig, sind Punktfundamente zu bevorzugen. Geöffnete Baugruben müssen schnellstens wieder verfüllt werden.

Schutz des Wurzelraums – Fahrplatten und Geotextilien zur Druckminderung: Der Einsatz von lastverteilenden Fahrplatten wirkt möglichen Überfahrschäden und Bodenverdichtungen entgegen. Die Wirkung der Fahrplatten lässt sich durch Unterlage von Geotextilien und dem Einbau einer mindestens 20 cm starken, lastverteilenden Schicht aus Kies oder Schotter vergrößern. Fahrplatten werden in unterschiedlichsten Größen, Traggewichten, Druckfestigkeiten, Profilierungen und Fabrikationsmaterialien (Stahl, Aluminium, Kunststoff) zum Kauf und in Ausleihe angeboten. Diese werden – je nach Material – händisch und zum Teil werkzeugfrei verlegt.

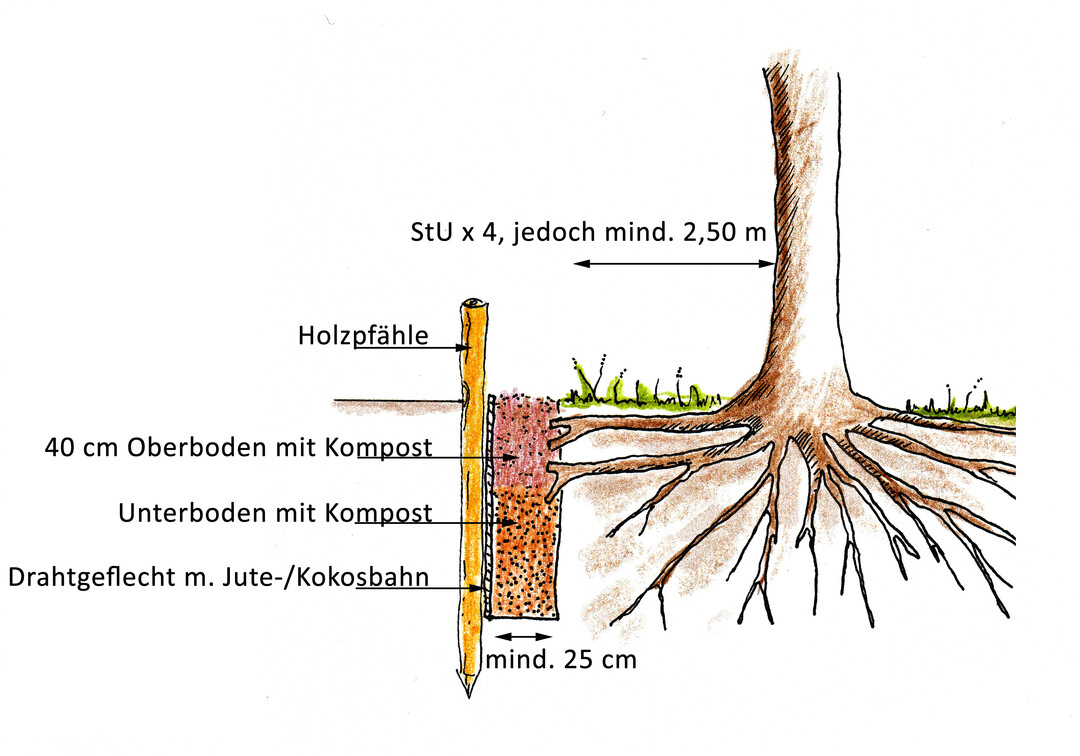

Einbau eines Wurzelvorhangs: Im Idealfall ist das Vorhaben der Baumaßnahme schon eine Vegetationsperiode vorher bekannt, sodass der Baum auf eine Reduktion seiner Wurzelmasse behutsam vorbereitet werden kann und baustellenbedingten Quetschungen oder Abrissen vorgebeugt wird. Der sogenannte Wurzelvorhang (siehe DIN 18920, ZTV Baumpflege und RAS LP4) muss dafür auf der gesamten Länge, im Abstand von circa 30 cm der Baugrube, in einer Entfernung von mindestens dem Vierfachen des Stammumfangs angelegt werden. Bei Bäumen unter einem Stammdurchmesser von 20 cm ist der Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten, die Tiefe umfasst den durchwurzelten Bereich höchstens bis zur Sohle der Baugrube. Der Graben wird nun in einer Breite von mindestens 25 cm unter vorsichtigem Absaugen und Schonung des Wurzelwerks freigelegt. Nun werden die Wurzeln fachgerecht gekappt und mit Hilfsstoffen behandelt, die die Neubildung von Feinwurzeln fördern.

Anschließend wird mit Pflöcken und einer Drahtbespannung sowie Kokosmatten oder Sackleinen eine Art Schutzzaun errichtet, die Aufgrabung mit einem gedüngten Oberboden-Kompostgemisch verfüllt und stetig feucht gehalten. Anschließend muss, je nach Schwere des Eingriffs, ein Ausgleichsschnitt in der Krone vorgenommen werden, damit das natürliche Gleichgewicht zwischen Blatt- und Wurzelmasse wieder hergestellt wird. Um den betroffenen Baum bei der Kompensation zu unterstützen, ist ein stetiges Wässern des gesamten Wurzelbereichs – nicht nur der gekappten Wurzeln – unbedingt zu empfehlen.

Anlegen eines Wurzelprotokolls: Für die Dokumentation von Wurzelverletzungen und notwendigen Schnittmaßnahmen ist unbedingt ein Wurzelprotokoll mit umfassender Fotodokumentation zu erstellen. Darin erfasst werden die Stammdaten des Baums, Angaben zur Baustelle sowie die Sachdaten zur beschädigten Wurzel: Himmelsrichtung/Lage und die Wurzelart (Feinwurzel, Schwachwurzel, Grobwurzel, Starkwurzel), der Durchmesser der Wurzel an der Schadstelle, der Abstand des Schadens zum Stamm und Angaben zur Tiefenlage. Diese Bestandsaufnahme des Schadens wird ebenfalls skizziert. Es folgen der Grad und die Art der Beschädigung, eine Einschätzung zur Auswirkung des Schadens auf die Vitalität und die Standsicherheit sowie weitere, aus dem Schaden resultierende Maßnahmen zum Baumerhalt.

Es empfiehlt sich eine dreistufige Dokumentation: der Baum als Gesamtaufnahme, die geschädigte Wurzel in der Übersicht (mit Maßstab) und großformatige Detailaufnahmen des Schadens, ebenfalls mit angelegtem Meterstab. Die Dokumentation wird nach Ende der Baumaßnahme dem Baumeigentümer oder den zuständigen Behörden übergeben und sollte danach in das Baumkataster eingepflegt werden. Nur so sind Grundlagen geschaffen, dass bei den zukünftigen Regelkontrollen des Baumbestands baustellenbedingte Schäden in die Begutachtung des Baums einbezogen werden können.

Diese Checkliste enstand auf Basis der Arbeit von Henrike Werner-Bräutigam (Netzwerk Grün) in Zusammenarbeit mit den Magazinen DEGA GALABAU, FREIRAUM GESTALTEN & FLÄCHENMANAGER