Vorsichtig optimistisch

Vorsichtig optimistisch zeigt sich der österreichische Garten- und Landschaftsbau im Herbst 2025: Nach schwierigen Jahren gewinnt die Branche wieder an Fahrt. Wohnbauinvestitionen und private Gartenprojekte nehmen zu, während der Fachkräftemangel bleibt. Neue Chancen entstehen durch den „Klimagärtner“ und die wachsende Bedeutung der Bauwerksbegrünung.

von Susanne Wannags erschienen am 10.11.2025„Seit Mitte des Jahres hat sich die Auftragslage deutlich verbessert.“ So lautet das Fazit des Wiener Landesinnungsmeisters KommR Ing. Herbert Eipeldauer, der seit Sommer auch Bundesinnungsmeister der Gärtner und Floristen der Wirtschaftskammer Österreich ist. Der Wohnungsbau habe angezogen und auch die gehobene Mittelschicht investiere wieder in ihren privaten Garten.

Konjunkturdaten lassen hoffen

Diese Entwicklung zeigt sich allmählich auch in den Konjunkturdaten, die die KMU Forschung Austria vierteljährlich im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich erhebt. Das Institut liefert regelmäßig einen genauen Einblick in Umsatz, Auftragslage und Stimmung der Branche – und bietet damit ein verlässliches Stimmungsbarometer für die wirtschaftliche Entwicklung im grünen Gewerbe.

Bereits 2024 vermeldete die Branche der Gärtner und Floristen um 3,5 % (nominell) gestiegene Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung der ebenfalls gestiegenen Preise ergab sich hier allerdings ein Umsatzminus von 2,1 %. Entsprechend verhalten war die Stimmung im 1. Quartal 2025: 19 % der Betriebe beurteilten die Geschäftslage mit „gut“ – immerhin 2 % mehr als im Vorquartal. „Saisonüblich“ schätzten 59 % der Firmeninhaber die Lage ein (Vorquartal 62 %) und als „schlecht“ 22 % der Betriebe (Vorquartal 21 %).

Wieder mehr Geld für den Garten

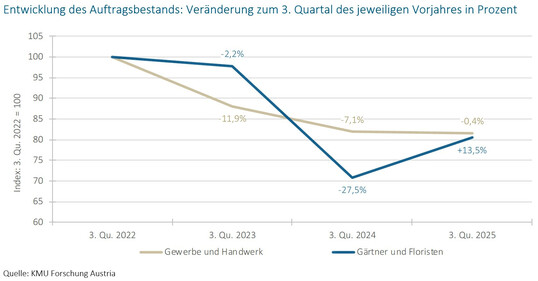

Im 2. Quartal ging es langsam aufwärts, was auch die Auftragsbestände mit einem Plus von 2,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2024 zeigen. Jedoch war damals der Einbruch der Aufträge mit einem Minus von 12 % deutlich. Ein Grund war die 2024 stark gestiegene Sparquote der privaten Haushalte. Sie lag mit 11,7 % drei Prozentpunkte über der des Vorjahres. Wo mehr gespart wird, fließt auch weniger Geld in den Garten.

Im 3. Quartal stieg der Auftragsbestand verglichen mit dem Vorjahresquartal erneut, und zwar um 13,5 %. Auch dieser Steigerung ging jedoch ein Auftragseinbruch von 27,5 % in 2024 voraus. Damit deutet sich eine vorsichtige Erholung an – auf niedrigem Niveau, aber spürbar. Was die Erwartungen für das 4. Quartal angeht, stellt die Umfrage fest, dass der Pessimismus der österreichischen Betriebsinhaber im Jahresverlauf langsam abgenommen hat. Allerdings: Wie in Deutschland sind die Unternehmer auch in Österreich eher zu pessimistisch als zu optimistisch, wenn sie nach ihren Erwartungen gefragt werden.

Die Top-5-Herausforderungen für Betriebe

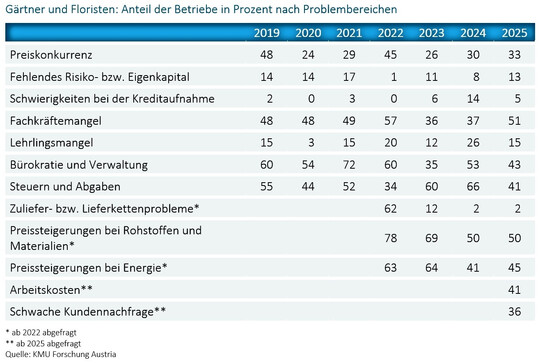

In der Gesamtauswertung für das Jahr 2024 ermittelte die KMU-Forschung auch die Top-5-Herausforderungen der Betriebe. An erster Stelle steht der Fachkräftemangel (51 %), dicht gefolgt von Preissteigerungen für Rohstoffe und Materialien (50 %) sowie Energie (45 %). Auf Platz vier und fünf stehen Bürokratie und Verwaltung (43 %) sowie Arbeitskosten (41 %). Seit diesem Jahr wird auch nach schwacher Kundennachfrage gefragt, die im ersten Quartal 2025 von 36 % der Betriebe als Herausforderung benannt wurde. Dank vermehrter Investitionen von Seiten des Wohnungsbaus und der Privatkunden könnte dieser Wert wieder sinken.

Problemkind Nummer eins ist in Österreich ebenso wie in Deutschland der Fachkräftemangel. „Es geht hier nicht um die angelernten Mitarbeiter, sondern um tatsächliches Fachpersonal mit gärtnerischer Ausbildung und Pflanzenkenntnissen“, sagt Eipeldauer. Damit benennt er eine der zentralen Schwachstellen der Branche: Ohne qualifizierte Fachkräfte geraten Unternehmen leicht an ihre Kapazitätsgrenzen – und das in einem Markt, der gleichzeitig immer höhere Anforderungen an Technik, Nachhaltigkeit und Planung stellt.

Klimagärtner: eine Ausbildung mit Signalwirkung

Abhilfe – zumindest was den Nachwuchs betrifft – soll der neu geschaffene Lehrberuf des Klimagärtners schaffen. 2024 passierte die Gesetzesvorlage den Nationalrat, im Januar dieses Jahres starteten die ersten Auszubildenden. Mit dem Klimagärtner hofft man, natur- und umweltschutzinteressierte Jugendliche für den GaLaBau zu begeistern. Die bisherige Ausbildungsordnung zur „Garten- und Grünflächengestaltung“ ist eher techniklastig. Beim Klimagärtner hingegen geht es explizit um die Auswirkungen der Tätigkeit auf Natur und Umwelt. Pflanzen sind nicht mehr „nur“ Baustoff, sondern eine wichtige Grundlage für die Klimawandelanpassung. Spannend dabei: „Die meisten Auszubildenden für den Beruf des Klimagärtners kommen bisher aus Deutschland“, sagt Eipeldauer.

Wünschenswerte Spezialisierung

Für den Bundesinnungsmeister ist die aktuelle Ausgestaltung des neuen Lehrberufs allerdings noch nicht der Weisheit letzter Schluss. „Ziel wäre eine gemeinsame Grundausbildung der Klimagärtner und der Garten- und Grünflächengestalter mit anschließender Spezialisierung. Im Moment läuft beides noch parallel.“ Würde sich das ändern, hätten die Klimagärtner nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit, sich beispielsweise im Bereich Bauwerksbegrünung und Regenwassermanagement zu spezialisieren.

Damit greift die Ausbildung ein Thema auf, das für den GaLaBau zunehmend an Bedeutung gewinnt: Bauen im Einklang mit ökologischen Funktionen. Begrünte Dächer, Fassaden und Regenwassernutzung sind keine Nischenprojekte mehr, sondern zentrale Bausteine moderner Stadtentwicklung.

Bauwerksbegrünung als Wachstumsfeld

Dass gerade Bauwerksbegrünung ein Markt mit Zukunft ist, zeigt der „Green Market Report“ der Organisation Grünstattgrau, der österreichischen Kompetenzstelle für Bauwerksbegrünung. Diese wurde 2017 als Innovationslabor und Tochterfirma des Verbands für Bauwerksbegrünung Österreich (VfB) gegründet – auf Initiative des damaligen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

Die Aufgabe: Trends erkennen, Strategien entwickeln, Forschung und Praxis vernetzen. Über die Jahre ist daraus ein dichtes Netzwerk aus Unternehmen, Institutionen und Wissenschaftseinrichtungen entstanden. Zum ersten Mal wurde in diesem Rahmen auch das Marktvolumen der Bauwerksbegrünung erhoben. Der aktuelle Bericht deckt die Jahre 2019 bis 2022 ab und zeigt eindrucksvoll, wie stark Städte und Gemeinden das Thema mittlerweile verankert haben.

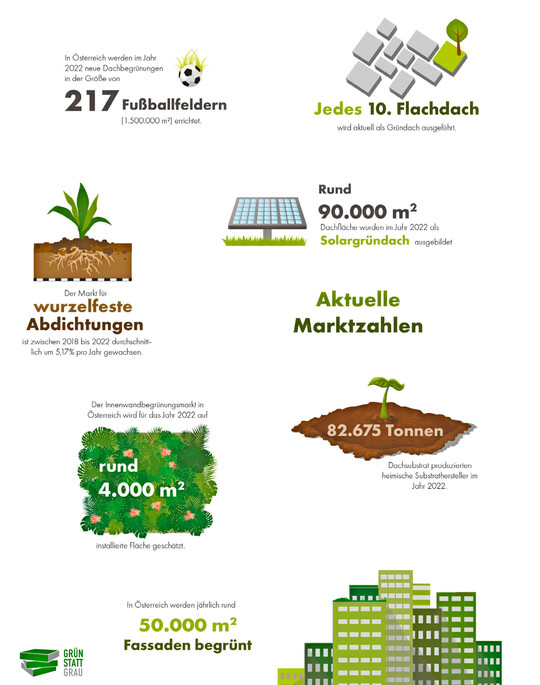

Viel Potenzial für den GaLaBau

Hier zeigt sich das große Potenzial, das Klimaanpassungsstrategien vor allem bei kommunalen Auftraggebern für den GaLaBau mit sich bringen. 75 % der befragten Städte arbeiteten 2022 an Strategien zur Klimaanpassung, neun von zehn maßen der Bauwerksbegrünung darin hohe Bedeutung zu, und bereits jede fünfte Kommune schreibt Dachbegrünungen verbindlich vor. Im selben Jahr wurden rund 1,5 Mio. m2 Dachflächen neu begrünt – das entspricht 217 Fußballfeldern.

Prognosen zufolge könnte der Markt bis 2030 auf ein Volumen von rund 600 Mio. € anwachsen – ein beachtliches Potenzial, das auch für Landschaftsgärtner neue Geschäftsfelder eröffnet. Die Zahlen machen deutlich, dass Bauwerksbegrünung längst kein Randthema mehr ist. Sie zeigt, wie sehr sich der Beruf des Landschaftsgärtners wandelt: von der klassischen Gartenpflege hin zur Mitgestaltung urbaner Ökosysteme. Voraussetzung ist jedoch: qualifiziertes Personal, das mit den technischen, ökologischen und gestalterischen Anforderungen vertraut ist. Genau hier kann der Klimagärtner ansetzen.

Nachfolge bleibt ein sensibles Thema

Der österreichische GaLaBau ist wie sein deutsches Pendant stark mittelständisch geprägt. Die Innung der Gärtner und Floristen der WKÖ hat österreichweit rund 3.731 Mitgliedsbetriebe, davon sind 1.969 Landschaftsgärtner. Von allen Unternehmen im Bereich Gärtner und Floristen haben 94,7 % bis neun Mitarbeitende. Rund 95 GaLaBau-Firmen wiederum sind im Verband organisiert, etwa die Hälfte davon sind Ein-Mann-Betriebe oder kleine Teams mit wenigen Angestellten. Die Nähe zu den Kunden, die handwerkliche Qualität und die hohe Identifikation mit dem Beruf sind die großen Stärken dieser Struktur – doch sie bringen auch Risiken mit sich.

Ein Thema, das viele Unternehmer umtreibt, ist die Betriebsnachfolge. „Früher haben die Kinder den Betrieb übernommen – das ist heute nicht mehr selbstverständlich“, sagt Eipeldauer. Auch bei ihm selbst haben die Kinder andere berufliche Pläne. Geeignete Nachfolger aus dem Mitarbeiterkreis zu finden, sei ebenfalls schwierig. „Viele sind hervorragende Fachkräfte, fühlen sich jedoch in der zweiten Reihe wohler als an der Spitze.“

Damit berührt Eipeldauer ein Thema, das viele Betriebe in Österreich beschäftigt: Die hohe Identifikation mit dem eigenen Unternehmen trifft auf eine Generation, die berufliche Selbstständigkeit nicht mehr als Selbstverständlichkeit begreift. Der Generationenwechsel im Handwerk ist längst zu einem strukturellen Problem geworden – und betrifft auch den GaLaBau unmittelbar.

Trotz aller Herausforderungen bleibt die Branche in Bewegung. Der Bedarf an grüner Infrastruktur, nachhaltiger Stadtgestaltung und klimawirksamer Begrünung wächst. Die Kombination aus neuen Ausbildungswegen, steigender Nachfrage und wachsendem Umweltbewusstsein bietet Chancen – wenn es gelingt, ausreichend Fachkräfte zu gewinnen.

Die Konjunkturberichte der KMU Forschung Austria gibt es hier: www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/gaertner-floristen/struktur-und-konjunkturdaten

Der aktuelle „Green Market Report“ von Grünstattgrau kann hier heruntergeladen werden: www.gruenstattgrau.at/greenmarketreport/

Infos zum österreichischen GaLaBau-Verband:www.galabau-verband.at/

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.