Viel zu tun, aber zu wenig Hände

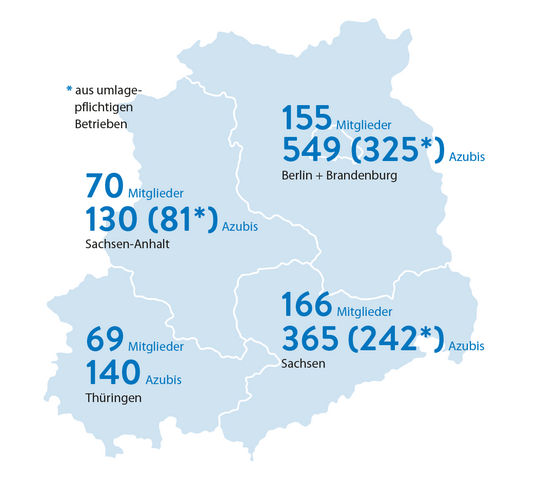

Trotz regionaler Unterschiede eint die GaLaBau-Verbände in Berlin-Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt eines: Sie sehen den Fachkräftemangel, die Nachwuchsgewinnung und die Sichtbarkeit des GaLaBaus bei politischen Entscheidungsträgern als zentrale Herausforderungen – und packen sie aktiv an.

von Susanne Wannags, Nesselwang erschienen am 13.05.2025Beim FGL Berlin-Brandenburg sieht man weiterhin eine hohe Auslastung. Diffuse Zukunftsängste ohne tatsächlichen Grund – so lässt sich die Stimmung vieler GaLaBau-Betriebe zusammenfassen. „Schon seit zwei Jahren ist die Stimmung von Ängsten geprägt, obwohl die wirtschaftliche Situation dazu keinen Anlass gibt“, sagt Oliver Hoch, Geschäftsführer des FGL Berlin-Brandenburg. „Unsere letzten Umfragen haben ergeben, dass die Auslastung der Betriebe weiterhin sehr hoch ist.“ Was den Unternehmern allerdings berechtigte Sorgenfalten ins Gesicht treibt, ist der Fachkräftemangel. „Personalabgänge können nicht mehr kompensiert werden und erstmals sind Aufträge in signifikanter Höhe aufgrund von Personalmangel liegengeblieben.“

Öffentliche Aufträge verhindern Auftragseinbrüche

Anders als beispielsweise in Süddeutschland liegt bei vielen Betrieben im Raum Berlin-Brandenburg der Fokus nicht nur auf dem Privatkunden. „Dort gibt es eine spürbare Zurückhaltung, die bei uns aber nicht zu extremen Einbrüchen bei der Auftragslage geführt hat“, sagt Hoch. Aktuell scheint der Gartenbesitzer den „schnellen Konsum“ wie beispielsweise Reisen der Investition in Haus und Garten vorzuziehen. Im öffentlichen Bereich ist der Bedarf an grünen Dienstleistungen hoch, aber das Geld knapp. „Es wird erwartet, dass sich der öffentliche Sparzwang auch dort niederschlägt“, sagt Hoch.

Fördermittel vorhanden

Noch nie hatte eine Bundesregierung so viel Geld auf Bundesebene für grüne Infrastruktur zur Verfügung gestellt wie die Ampelkoalition. „Das Geld wurde allerdings nicht in allen Töpfen voll ausgegeben.“ Ein Grund war nach seiner Ansicht nach sicher, dass viele Kommunen nicht gerade geübt darin sind, Bundesmittel zu beantragen. „In den vergangenen Jahren wurden aber die Strukturen geschaffen, damit professionell umgehen zu können“, sagt Hoch – und findet keinen Grund, kleine Ausschöpfungsdefizite negativ zu bewerten. Mit der Aufstockung der Städtebauförderung und der zukünftigen Förderung der grün-blauen Infrastruktur sieht er auch für die neue Legislaturperiode gute Voraussetzungen, diese Arbeit fortzusetzen.

Auftragsbücher gut gefüllt

Auch im Fachverband Hessen-Thüringen ist die Auftragslage noch erfreulich. „Die Bücher sind noch gut gefüllt“, sagt Geschäftsführer Silvio Michael. „Die thüringischen Kollegen berichten jedoch, dass der Vorlauf von einem dreiviertel Jahr im Schnitt auf ein halbes Jahr gesunken ist. Und bei öffentlichen Aufträgen steigt die Zahl der Mitbewerber aus dem Tiefbau deutlich.“ Der GaLaBau-Betrieb als Subunternehmer bei grünen Projekten – das ist nicht die Situation, die man haben möchte. „Viele Kollegen in Thüringen haben einen guten Kontakt zu ihrer Kommune. Dort weiß man um die Kompetenz der grünen Branche, vor allem, wenn es dort entsprechende Fachberater gibt“, sagt Michael.

In Thüringen hat man sich nach ein wenig Grummeln und Murren auch in Unternehmerkreisen mit dem Ergebnis der Landtagswahl und der daraus resultierenden „Brombeer-Koalition“ aus CDU, BSW und SPD abgefunden. „Die Stimmung nach den Koalitionsgesprächen war relativ zuversichtlich“, sagt Michael. Im Freistaat wird auch im öffentlichen Bereich weiter in Grün investiert. Erfurt hält an seinem Stadtgrünkonzept fest, in Jena entsteht auf dem ehemaligen Schott-Areal ein Standort von Zeiss mit viel grünem Umfeld.

Neue Geschäftsstelle in Fulda

Der Austausch zwischen den beiden Bundesländern funktioniert seit dem Bestehen des Verbandes gut. Mit dem Umzug der FGL-Geschäftsstelle von Wiesbaden nach Fulda, also vom westlichen Rand des Verbandsgebietes in die Mitte, ist man für die mehr als 70 Mitgliedsbetriebe in Thüringen zukünftig besser erreichbar. Auch im Egapark in Erfurt ist der Verband nun dauerhaft mit einem Büro und vier Mitarbeitenden vertreten. „In Fulda haben wir noch drei Referentenstellen zu besetzen“, sagt Michael. Wer Interesse hat, findet die Stellenangebote unter der Rubrik Pressemitteilungen auf der FGL-Seite.

Landesgartenschauen weiter fördern

Aufgaben wie die überbetriebliche Ausbildung teilt man sich in den beiden Bundesländern. „In Hessen finden die Technikkurse statt, in Thüringen die Kurse mit Schwerpunkt Pflanzen und Steinarbeiten“, sagt Michael. Bei Landesgartenschauen hat sich ein Rhythmus von zwei Jahren in Thüringen eingespielt. 2026 stattet Leinefelde-Worbis die Gartenschau aus, mit zweijähriger Verspätung gegenüber dem ursprünglichen Plan. Das lag zum einen an Verzögerungen durch die Corona-Pandemie, andererseits auch an archäologischen Funden nach Start der Bauarbeiten. 2028 folgt Neustadt an der Orla und zwei Jahre später Altenburg. Die Landesgartenschauen sind für den FGL ein wichtiges Instrument der Stadtentwicklung, das man sowohl in Thüringen als auch in Hessen weiter fördern will.

Mit Optimismus die Aufgaben anpacken

„Bei uns ist das Glas immer halb voll“, stellt Axel Keul, Geschäftsführer des VGL Sachsen gleich zu Beginn des Gespräches fest. Denn für Optimismus habe die Branche allen Grund. „Wir haben das richtige Thema. Wir haben ein grünes Thema und wir sind die, die Grün bauen und die Aufträge sind da“, stellt er fest. „Ich habe kürzlich mit einem Maschinenbauer gesprochen, da sieht die Lage ganz anders aus. Wir müssen natürlich die Konjunktur im Auge behalten, aber ich hoffe, dass die neue Koalition die Wirtschaft wieder ankurbelt und dass auch andere Wirtschaftszweige partizipieren.“

Kostenstruktur im Blick behalten

Aktuell gehe es im GaLaBau vor allem darum, die Kostenstruktur im Blick zu behalten. „Es geht beispielsweise um die Ausgestaltung langfristiger Verträge in der Baumpflege und in der Grünanlagenpflege, die ja meistens über zwei bis drei Jahre laufen. Dort müssen wir auskömmliche Preise vereinbaren können. Das geht nur mit verlässlichen Größen.“ Dazu gehören planbare Strukturen und Rahmenbedingungen. Die Auslastung der sächsischen GaLaBau-Betriebe liegt im Schnitt bei 18 Wochen. Wie bei den thüringischen Nachbarn wird der Wettbewerbsdruck durch den Tiefbau bei Ausschreibungen größer. Den entscheidenden Vorteil des GaLaBaus gegenüber Tiefbau oder Hausmeisterdiensten sieht Keul im Wissen um die Pflanze. „Wir müssen die Pflanze noch mehr in den Mittelpunkt stellen“, ist er überzeugt.

Junge Leute für das Unternehmertum begeistern

Eine der größten Herausforderungen für die Branche ist für Keul die Sicherung der Betriebsnachfolge. In Sachsen sind insgesamt 231 GaLaBau-Betriebe im Handelsregister zu finden, 166 Firmen sind ordentliche Mitglieder im Verband. Von den 231 Betriebsinhabern könnten 117 in diesem Jahr theoretisch in Rente gehen – das sind knapp über 50 %. „Das Durchschnittsalter der Betriebsinhaber liegt bei 52,9 Jahren“, sagt Axel Keul. Es gäbe etliche Firmen, in denen der Chef über 70, manchmal sogar über 80 Jahre alt sei. „Wir als Verband müssen den jungen Leuten Lust auf das Unternehmertum machen und darauf, Verantwortung zu übernehmen.“

Duales Studium bekannter machen

Ein guter Weg ist für ihn und sein Team das duale Studium, das leider noch viel zu wenig als Ausbildungsmöglichkeit in Anspruch genommen werde. Dass sich das nach und nach ändert, dafür sorgen unter anderem die Referentinnen für Nachwuchswerbung, Susan Naumann und Linda Wahner. Was in Sachsen für Keul spürbar ist: „Unsere Betriebe identifizieren sich stark mit ihrer Branche und mit unserem Verband. Wir tragen das Signum selbst aktiv – das Team in der Geschäftsstelle ebenso wie jedes Präsidiumsmitglied. Und wir registrieren, dass das auf die Mitgliedsbetriebe positiv wirkt.“ Ein wichtiges Anliegen ist es dem Geschäftsführer weiterhin, das Verbandsleben zu fördern. Das funktioniert auf persönlicher Ebene, in Gesprächen und auf gemeinsamen Veranstaltungen am besten.

Chancen nutzen, die Branche zu präsentieren

Ein Highlight in diesem Jahr ist die Ernennung von Chemnitz zur Kulturhauptstadt 2025. Die Burg Rabenstein spielt dabei eine besondere Rolle. Sie ist nicht nur ein historisches Gebäude, sondern auch der Geburtsort von Hans Carl von Carlowitz, der als Begründer der nachhaltigen Forstwirtschaft gilt. In diesem historischen Ambiente findet im Juni der sächsische Landschaftsgärtner-Cup statt. Dort soll zukünftig mit dem ehemaligen Gärtnerhaus auch ein Ort entstehen, an dem die Abschlussprüfungen im GaLaBau abgenommen werden können. Von 25. bis 28.6. beherbergt der Chemnitzer Garagen-Campus die Teilnehmer der GALK-Konferenz. Der VGL Sachsen nutzt die Chance, den Vertretern kommunaler Grünflächenverwaltungen die Leistungsfähigkeit des Garten- und Landschaftsbaus zu demonstrieren. „Wir bauen dort einen Mustergarten, der während der Dauer der Konferenz zu besichtigen sein wird“, sagt Keul. Firmen zu finden, die sich an solchen Aktionen beteiligen, fällt im Verbandsgebiet nicht schwer. „Unsere Betriebe engagieren sich enorm und unterstützen uns als Verband tatkräftig“, freut sich Keul.

Aufträge sind da, Vorlauf schmilzt

In Sachsen-Anhalt ist die wirtschaftliche Lage des Garten- und Landschaftsbaus im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert. „Unsere Betriebe haben immer noch zu tun, allerdings merkt man, dass der Auftragsvorlauf schmilzt“, sagt Michael Stein, Geschäftsführer des VGL Sachsen-Anhalt. „Der Neubau stockt, deshalb gehen dort auch die Aufträge zurück.“ Die größte Herausforderung für den GaLaBau sieht er allerdings in der Fachkräftegewinnung. Dass fast jeder Handwerker aktuell Mitarbeiter sucht, macht die Sache nicht einfacher. „Sie sehen heute ja kaum noch ein Handwerker-Fahrzeug ohne Stellenanzeige.“

Rechtzeitig die Nachfolge planen

Ähnlich drängend ist die Lösung der Nachfolgeproblematik. Wenn GaLaBau-Betriebe schließen, weil sie keinen Nachfolger finden, kommen meist zwei Dinge zusammen: Zum einen mangelt es an unternehmerischem Nachwuchs, zum anderen fangen viele Betriebsinhaber auch viel zu spät mit der Nachfolgeplanung an. „Ich habe kürzlich mit den Inhabern eines tollen Baumpflegebetriebes gesprochen, die jetzt mit Mitte 60 beginnen, einen Nachfolger zu suchen.“ Das wird vermutlich nicht einfach, denn in Sachsen-Anhalt kommt erschwerend hinzu, dass das Land keine Meister- und Technikerschule hat. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen nach Erfurt, Berlin oder Dresden an die Schulen und sind dann weg, weil sie dort sofort einen Job finden“, sagt Stein. „Oder sie kommen gar nicht erst auf den Gedanken, den Meister oder Techniker zu machen, weil sie nicht über die Landesgrenze hinauswollen.“

Mehr nötig als Runde Tische

Auch bei den Lehrkräften im GaLaBau wird sich die demografische Entwicklung in den kommenden Jahren bemerkbar machen. „In Sachsen-Anhalt ist das Lehrpersonal im Gartenbau überaltert“, sagt Stein. Ein Brief ans Landwirtschaftsministerium hat bisher lediglich zu einem Runden Tisch geführt, konkrete Maßnahmen, wie dem Lehrermangel abzuhelfen ist, gibt es bisher nicht. Erfreulich findet Stein das Engagement der Verbandsmitglieder in Sachen Ausbildung. „Die Firmen sind sehr viel aktiver als noch vor einigen Jahren. Sie führen Schulprojekte durch, sind auf lokalen Ausbildungsmessen präsent und haben verstanden, dass sie junge Menschen begeistern müssen. Das ist auf lokaler Ebene meist sehr effektiv.“

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.