Von Studierenden geplant

In Vorbereitung auf die Landesgartenschau 2024 in Kirchheim initiierte May Landschaftsbau einen Wettbewerb unter Landschaftsarchitektur-Studenten für einen zukunftsweisenden Garten. Der Siegerentwurf setzt auf Lehmstampfmauern, thematisiert den Klimawandel und bietet flexible Nutzung. Die Zusammenarbeit von Architekten und Baufirma fördert nachhaltiges Denken und Handeln.

von Rebekka Heeg, Felix Lederle, Christoph May erschienen am 09.04.2024Das Projekt wird auf der Landesgartenschau präsentiert und ermöglicht eine einfache Umsetzung an verschiedenen Orten. Wir freuen uns auf Feedback und den Beginn der Veranstaltung am 15. Mai 2024.

Auslobung Zukunftsgarten

Nachdem die Landesgartenschau im nächsten Jahr in unserer Nachbargemeinde stattfindet, wollen wir hierzu einen besonderen Beitrag leisten. Der Hausgarten ist nicht in unserem Aufgabenspektrum enthalten und so erschien uns eine Beteiligung an den Mustergärten des VGL Bayern für unsere Firma eher ungeeignet. So wurde die Idee geboren einen Beitrag über die zukünftige Gestaltung von Grünflächen bei der LGS 2024 in Kirchheim zu zeigen. Dieses Projekt sollen unsere Auszubildenden im Rahmen einer Azubibaustelle umsetzen.

Und was liegt näher als auch die zukünftigen Landschaftsarchitekten die Grünfläche planen zu lassen. Beider FH-Weihenstephan stießen wir mit unserer Idee offenen Türen ein. Ein Wettbewerb zwischen denStudenten der Fakultät Landschaftsarchitektur war geboren. 10 Teams des 6. Semesters entwickelten spannende Ideen. Die Vielfalt der Ideen und die einzelnen Ansätze zum Thema Zukunft der Grünflächen zeigten das breite Spektrum der Herausforderungen an unsere Branche in den nächsten Jahrzehnten: Wassermanagement, breite öffentliche Nutzung der Grünflächen, Klimawandel, Nutzungsvielfalt im städtischen Bereich, Pflanzenverwendung ...

Bei einer Preisgerichtssitzung stellte jedes Team seinen Entwurf vor und in mehreren Rundgängen wurde dann der Siegerentwurf gekürt.

Wettbewerbsrahmen:

Gestalterische Komponenten wie Originalität, Gestaltqualität und Kreativität des Konzepts stehen im Fokus, aber ebenso wichtig sind Aspekte wie "zukunftsfähige Strahlkraft, Realisierbarkeit, Pflanzenauswahl und Materialien". Ein zentrales Bewertungskriterium bildet die "Nachhaltigkeit und Ökologie im Sinne einer klimagerechten Demontage und Wiederverwendbarkeit".

Definition von Nachhaltigkeit in der Landschaftsarchitektur:

Das Wort "Nachhaltigkeit" ist allgegenwärtig, jedoch leider oft nur hübsch verpackt, ohne konkrete Anstrengungen für echtes nachhaltiges Handeln. Es droht, zu einem leeren Modewort zu verkommen, das für Greenwashing missbraucht wird. Daher nehmen wir uns die Freiheit, Nachhaltigkeit klar zu definieren:

"Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen." A.Saint-Exupéry

Mit diesen Worten von Antoine de Saint-Exupéry drücken wir aus, dass unser Handeln, Wirtschaften, Planen und Bauen die Welt von morgen formt. Nachhaltigkeit bedeutet, Ressourcen so zu nutzen, dass nicht nur die aktuellen Bedürfnisse befriedigt werden, sondern auch die kommenden Generationen ein gutes Leben führen können. Nachhaltigkeit erstreckt sich über bewusstes, ressourcenschonendes und umweltbewusstes Handeln in sozialen, ökologischen und ökonomischen Bereichen.

Blick auf die Zukunft:

In Anbetracht des sich deutlich abzeichnenden Klimawandels stellt sich die zentrale Frage: Wie setzen wir Nachhaltigkeit konkret um? Und speziell im Kontext der aktuellen Klimaveränderungen und der endlichen Ressourcen müssen wir uns fragen: Haben temporäre Schauanlagen überhaupt noch eine Berechtigung in den heutigen Planungen? Sind Schaugärten noch zeitgemäß?

Temporäre Anlagen sind kritisch zu betrachten, aber einerseits bieten sie die Möglichkeit, durch sensible Planung negative Aspekte zu verhindern. Andererseits vermitteln sie wichtige positive Aspekte und dienen als Experimentierfeld und Ausstellungsrahmen für Planer:innen und Ausführende. Ein Schaugarten ist mehr als ein Spielplatz für Landschaftsarchitekt:innen und Baufirmen; er ist ein Statement zur planerischen Haltung. Den Besuchenden können neue Bauweisen, Pflanzen, Materialien und Kompositionen gezeigt werden. Für die breite Besuchermasse sind sie relevant, da sie oft die Grundlage und den Rahmen für städtebauliche Entwicklungen bilden. In Kirchheim entsteht beispielsweise aus der Landesgartenschau der neue Ortspark – eine Anlage, die ohne Förderung seitens der Gartenschau und des Freistaates wahrscheinlich niemals in so einer Qualität und Größe gebaut worden wäre. Die Erlebbarkeit und Inspirationsquelle für Besucher:innen sind dabei entscheidend. Ein Schaugarten sollte idealerweise einen Bildungsauftrag haben und die Menschen subtil auf Probleme und Lösungsansätze aufmerksam machen. Der Besuch einer Gartenschau ist für die Menschen ein Erlebnis, das ein Schaugarten berücksichtigen muss. Doch gleichzeitig muss er auch viel mehr sein, um auch zukünftig eine Daseinsberechtigung zu haben.

Deswegen muss je nach Zielgruppe ein „Garten der Zukunft“ anderes leisten, ein anderes Besuchserlebnis bieten. Es ist nicht möglich, alle Anforderungen zu erfüllen. Deswegen war es für uns wichtig, uns zu fragen: Was muss ein Garten der Zukunft für uns können? Wen und was wollen wir erreichen?

Garten der Zukunft

Nutzbare Freiflächen für soziale Interaktion und Gemeinschaftsaktivitäten:

Wir haben die klimatischen Veränderungen aufgegriffen und thematisieren die Transformation von Pflanzen und Pflanzgesellschaften im Klimawandel. Die Formensprache leitet sich dabei aus ausgetrockneten, gebrochenen Erdschollen ab. Der getrocknete Boden wird zur Allegorie für die globale Erderwärmung und die lokalen Hitzewellen. Die Risse bilden ein Wegenetz, das die Pflanzschollen erlebbar macht. An Wegkreuzungen entstehen durch die Öffnung Platzsituationen, die durch Sitzauflagen auf den Mauern zum Verweilen im Garten einladen. In den Wegen stehende Bäume ermöglichen einen Wechsel zwischen sonnigen und schattigen Bereichen.

Die Bedeutung von Grünflächen in Städten war noch nie so groß wie heute. Sie dienen nicht nur als Aufenthaltsflächen, sondern auch als mikroklimatisch wirksame Inseln innerhalb der versiegelten Stadt. Diese Funktion wird in Zukunft noch wichtiger. Daher sollten Grünräume möglichst effizient genutzt und intensiv bepflanzt werden, und dies natürlich mit Blick auf die für den Standort richtige Pflanzenauswahl.

Biodiversität: Begrünung und Pflanzenauswahl:

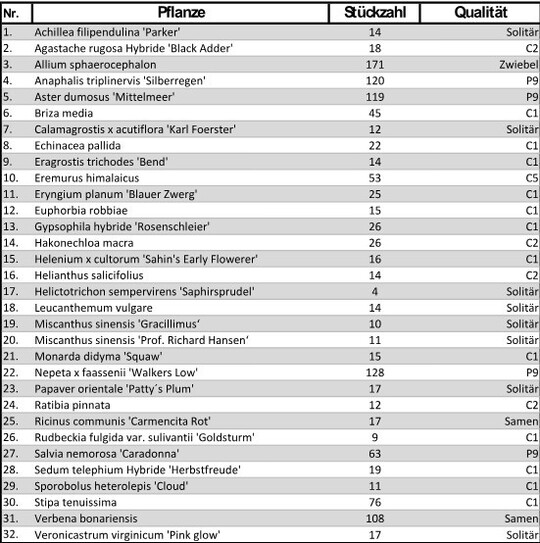

In den gebrochenen Erdschollen präsentieren wir eine Pflanzung, die an Hitze und Trockenheit angepasst ist. Drifts aus Prärie- und heimischen Arten ziehen die Besucher:innen in den Garten und zeigen Gestaltungsmöglichkeiten, die an klimatische Veränderungen angepasst sind. Die Wege zerschneiden die Pflanzung, ähnlich wie die Trockenheit die Erde aufreißt. Mit der Pflanzenauswahl greifen wir die zeitliche Entwicklung der Flora durch den Klimawandel auf und zeigen, dass und welche Arten auch mit viel Hitze und Trockenheit zurechtkommen.

Umsetzung

Das zentrale Element des Siegerentwurfes sind die Lehmstampfmauern. Unsere Erfahrung mit Lehmstampfmauern war sehr gering. Wir hatten einmal ein Versuchsstück Betonstampfmauer erstellt für ein Bauvorhaben- der Bauherr entschied sich aber für eine andere Ausführung seiner Mauer. Kurz hatten wir die Überlegung, Betonfertigteile mit verlaufenden Körnungsoberflächen produzieren zu lassen. Aber mit der Idee des Siegerentwurfes hätte dies wenig zu tun und besonders nachhaltig wäre es obendrein nicht gewesen. Also recherchierten wir zum Thema Lehmstampfmauern und kamen relativ schnell auf die Firma Lehm Ton Erde Baukunst GmbH aus Vorarlberg. Uns wurde schnell bewusst, dass wir zuerst einmal Erfahrungen zum Werkstoff Lehm, der Verarbeitung und der logistischen Durchführung des Projektes sammeln müssen. Im Rahmen eines Werkshops mit Studierenden der FH und unseren Auszubildenden wurden die ersten Erfahrungen gemacht. Dank der guten Beratung von Marc Gebhardt, einem Spezialisten bei der Erstellung von Lehmstampfmauern aus Oberbayern, erhielten wir folgende Erkenntnisse im Workshop:

- Verwendbarkeit örtlicher Lehmvorkommen

- nötige Aufbereitung des Lehmes

- Mischungsverhältnisse Lehm-Mineralgemisch

- idealer Wassergehalt der Lehmmischungen

- Schichtstärken

- nötige Verdichtung

- Abstand und Stärke der Trasskalkleisten

- Abschluss der Mauern zum Boden, Oberkante und Auffüllungsbereich

- Trocknungszeit Mauer

- Reparaturmöglichkeiten von Fehlstellen

Eines war nach diesem Workshop, bei der nur ein kleines Musterstück Mauer von ca. 2 qm gefertigt wurde, jedem Beteiligten auch klar: Die Erstellung der Mauern wird aufwendiger und um einigermaßen wirtschaftlich zu arbeiten, müssen wir die Abläufe noch an die weitaus größere Baustellenmenge anpassen.

Die erste Anpassung betraf die Formen der Schollen. Gemeinsam mit den Landschaftsarchitekten passten wir diese an die möglichen Formen von Fertigschalelementen an. Die zweite Anpassung betraf die Materialmischung: nachdem wir aus der Nachbarortschaft Lehm aus der Grube als Grundwerkstoff verwenden wollten, musste dieser sehr grobbrockige Lehm zuerst einmal sehr fein zerkleinert werden, den diese feinen Kleberteilchen sind für die Festigkeit der späteren Mauer entscheidend.

Trotz des Einsatzes von Seperatorenschaufeln, schafften wir kein super optimales Ergebnis, so dass der Anteil des Lehmes an der Lehm-Mineralgemisch-Mischung noch einmal erhöht werden musste. Die Durchmischung des Lehmes mit dem Mineralgemisch stellten wir mit dem Trommelsieb sicher. Ebenfalls im Trommelsieb erstellten wir mit einem Wassersprühstrahl auch den optimalen Wassergehalt. Bei der Sicherung der gleichbleibenden Qualität des Materials half uns unsere Substratwerkhalle, da hier ohne äußere Witterungseinflüsse gearbeitet werden konnte.

Und natürlich spielt auch bei der Umsetzung das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle: nachdem die Landesgartenschau am 15. Mai eröffnet wird und die Pflanzung zum größten Teil aus Stauden besteht, die erst im Frühjahr gepflanzt werden können, war die Frage wie ein eingewachsenes Pflanzkonzept präsentiert werden kann: Hier halfen die Weihenstephaner Gärten, die die Stauden in ihrer späteren Zusammensetzung in Staudenkisten vorkultiviert haben. So kann die Staudenpflanzung nach der Gartenschau an einen endgültigen Platz leicht umgepflanzt werden. Auch bei den Mauern haben wir am Mauerfuß starke Holzbretter eingebaut, so dass Mauerstücke auseinandergeschnitten werden können und die Mauerteile leicht an einen anderen Ort versetzt werden können.

Nachhaltig und deshalb auch sehr zukunftsweisend ist aber vor allem die Zusammenarbeit zwischen Landschaftsarchitekten und Landschaftsbaufirma bei diesem Projekt: Von Anfang wurde das Projekt zusammen weiterentwickelt, Details erarbeitet und wirtschaftlichere Abwicklungen eingeplant.

Ausblick

Die Zusammenarbeit zwischen Landschaftsarchitekten und Landschaftsbaufirma macht bei dem Projekt viel Freude und es profitieren beide Seiten davon. Dass dies mit der jungen Generation so gut funktioniert, macht Lust auf die Zukunft. Jetzt freuen wir uns erst mal auf den Start der Landesgartenschau in Kirchheim am 15. Mai 2024. Besuche Sie unseren Zukunftsgarten und geben uns gerne Ihr Feedback wie die Idee des Zukunftsgartens bei Ihnen angekommen ist.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.