Abschnittsweise Pflege schützt und fördert die Artenvielfalt

Auch kleinere Grünflächen tragen zur Biodiversität bei und können deshalb naturnah gepflegt werden. Ob bei der Mahd oder der Heckenpflege, in der Kulturlandschaft, auf Grünflächen und Gärten oder an Straßen und Wegen: Die abschnittsweise Pflege ist eine wirkungsvolle Methode, die Artenvielfalt zu schützen und zu fördern. Sie lässt sich sofort umsetzen.

von Jonas Renk, Würzburg erschienen am 29.05.2024Naturfreundlich gepflegte Wiesen werden eher später im Jahr nach der Hauptblüte und tendenziell seltener (in der Regel ein- bis zweimal im Jahr) mit einem schonend-schneidenden Mähwerk (zum Beispiel einem Doppelmesser-Mähbalken) auf geeigneter Höhe (zum Beispiel 10 cm) gemäht; das Mahdgut wird abgeräumt. Das Mähregime, also Häufigkeit und Zeitpunkte der Mahd, richtet sich nach Nutzungsform und -intensität der Fläche, Vegetationstyp und Entwicklungsziel, Wüchsigkeit und Wetter. Auch die Verwertung des Mähguts kann Einfluss auf das Mähregime haben. Dieses sollte nicht jedes Jahr genau gleich sein, sondern variieren, damit unterschiedliche Pflanzen und Tiere profitieren können.

Wenn bei der Pflege nicht großflächig alles auf einmal gemäht, zurückgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder gefällt wird, sondern Teilflächen zeitlich versetzt bearbeitet werden, steigert das die Überlebenschancen und die Vielfalt der Lebensraumstrukturen für viele Arten erheblich. Wenn die Pflegeabschnitte erreichbar und richtig dimensioniert sind, die Pflegezeitpunkte passen und ausreichend Zeitabstand zwischen den Pflegeintervallen bleibt, können viele Tiere dann bei einem Arbeitsgang in die verbleibenden Teilflächen fliehen. Hier bleibt die Ausgangssituation erhalten und die Tiere finden dort weiterhin die Nahrungsquellen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die durch den Pflegeeinsatz an anderer Stelle temporär verloren gegangen sind. Pflanzen können im ungepflegten Bereich weiter ungestört austreiben, blühen und sich aussamen, während der Aufwuchs im gepflegten Bereich erst wieder nachwachsen muss und dort zunächst eine andere Vegetationsform mit neuen Lebensgemeinschaften entsteht.

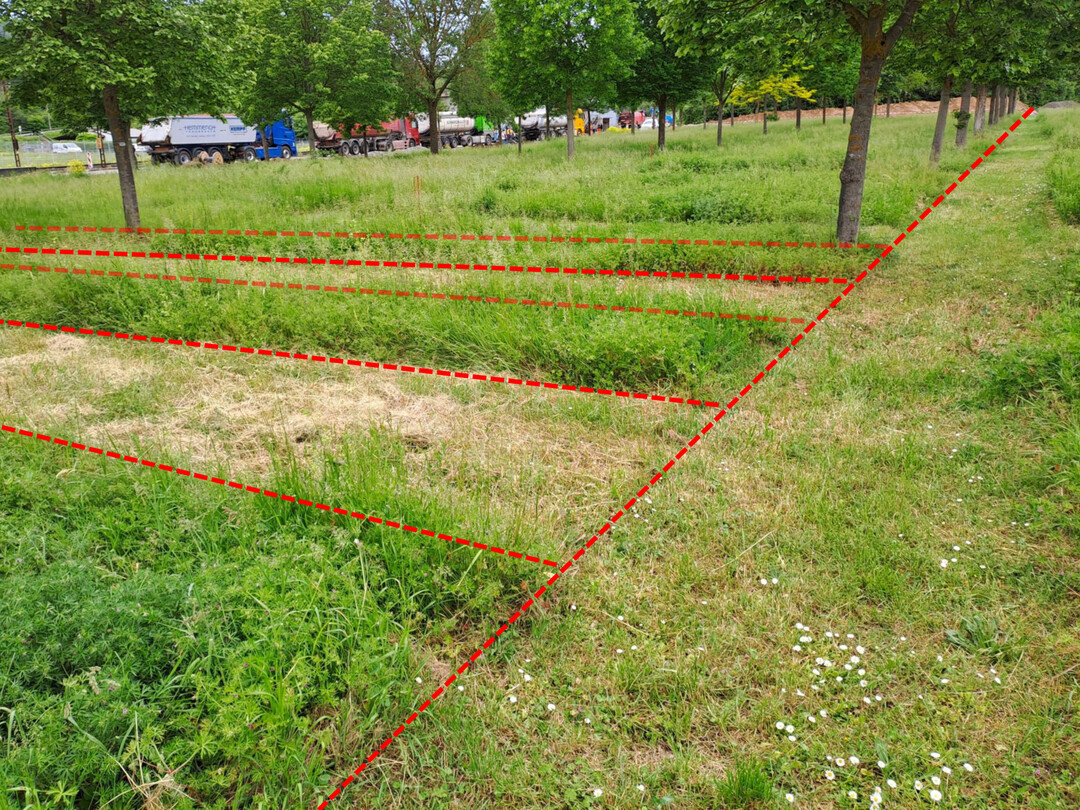

Auch die Änderung von Lage und Größe der einzelnen Mähabschnitte trägt zur Biodiversität bei. Bei der streifenförmigen Mahd ist es sinnvoll, wenn nicht nur in gleichförmigen parallelen Bahnen gemäht wird, sondern auch in geschwungenen Kurven, bei denen sich die Abschnitte stellenweise überlagern können. So entstehen viele verschiedene Einzelflächen mit unterschiedlichem Aufwuchs und verschiedenen Lebensbedingungen und Lebensgemeinschaften.

Typischerweise gemulchte Spiel- und Sportrasen haben zwar ein wesentlich geringeres Potenzial für die Biodiversität, durch die teilflächige Bearbeitung kann dieses Potenzial aber effektiv genutzt werden.

Altgrasstreifen in ohnehin schwierig zu mähenden steilen Böschungen sowie Säume vor Hecken sind ebenfalls wichtige Biotope. Solche Teilflächen können je nach Wüchsigkeit und Gehölzentwicklung in mehrjährigen Abständen, zum Beispiel alle zwei bis drei Jahre zum Ende des Winters hin (beispielsweise im März) schonend gemäht werden. So bieten sie Überwinterungsmöglichkeiten, Nahrung (Samen) und Deckung für Tiere.

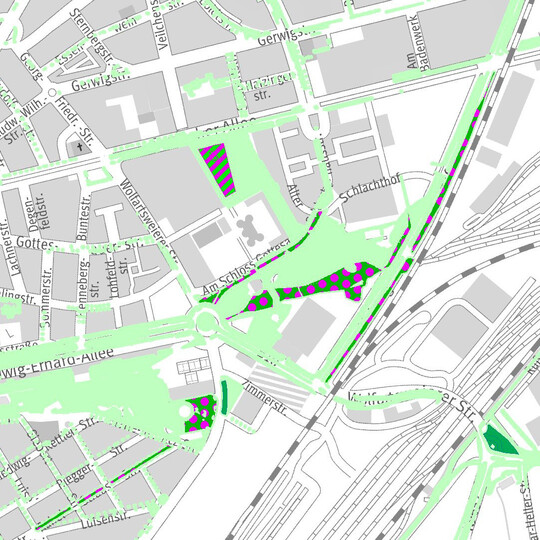

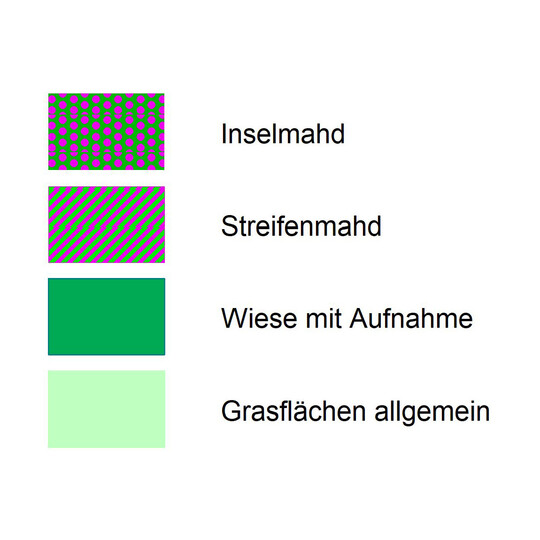

von Jonas RenkBeispiel aus Karlsruhe

Das Gartenbauamt der Stadt Karlsruhe hat ein Mähkonzept entwickelt, das die extensive und abschnittsweise Mahd auf einer Gesamtfläche von insgesamt circa 154 ha regelt. Auf etwa 51 ha erfolgt die abschnittsweise Mahd entweder streifenförmig nach Arbeitsbreite des Geräts oder in Form inselförmiger Teilflächen. Die meisten Extensivflächen werden mit dem Messer-Mähbalken zweischürig nach der Hauptblüte und im Herbst gemäht. Einzelne Magerrasenbereiche werden auch nur einschürig gemäht. Das Mähgut wird dabei stets abgeräumt.

Es geht auch mit Beweiden

Das abschnittsweise Vorgehen ist auch bei der Beweidung mit Schafen, Ziegen, Pferden, Rindern oder anderen Tieren möglich und hat für die Biodiversität die gleichen Vorteile wie die abschnittsweise Mahd. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, für die Portionsweide mobile Litzenzäune zu verwenden, da es immer wieder vorkommt, dass sich in konventionellen Strom-Maschenzäunen Tiere wie Rehkitze und Feldhasen verfangen und dann unter Umständen einen qualvollen Tod sterben. Wenn Wölfe in der Nähe vorkommen, gelten besondere Anforderungen an die untergrabsichere Elektro-Einzäunung mit ausreichenden Litzen.

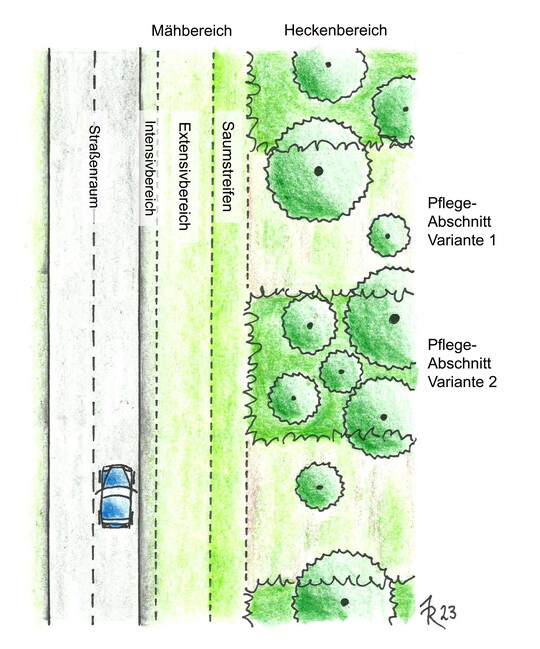

Teilflächige Heckenpflege

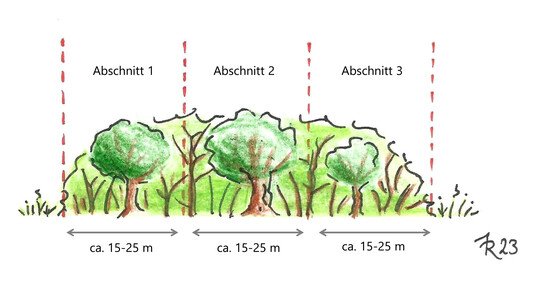

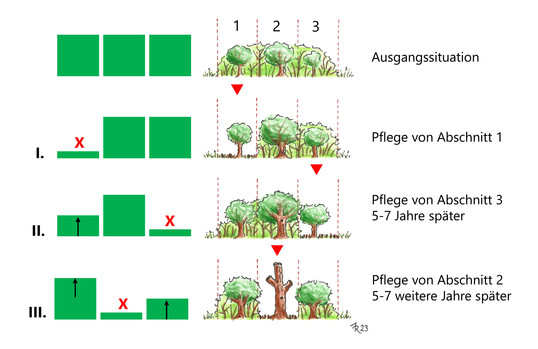

Die abschnittsweise Pflege ist auch bei naturnahen länglichen Heckenkomplexen, wie sie sich typischerweise als Feldhecken in der Kulturlandschaft finden, von hoher Bedeutung für die biologische Vielfalt. Dabei wird der Gehölzbereich in Längsrichtung in mehrere Abschnitte von geeigneter Länge untergliedert. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) empfiehlt bei Feldhecken Pflegeabschnitte von 15 bis 25 m Länge beziehungsweise die Unterteilung in mindestens drei bis vier Abschnitte. Die Teilbereiche werden dann in der Regel mit jeweils mehreren Jahren Abstand auf den Stock gesetzt. So bleibt ein Teil des Heckenlebensraums immer erhalten.

Die zeitlichen Abstände hängen von der Wüchsigkeit der Gehölze und der möglichen Größe der Hecke ab. Das schonende Auf-den-Stock-Setzen von Hecken erfolgt wie generell der Gehölzschnitt mit glattem Schnitt und möglichst kleiner Schnittwunde. Für ein maschinelles Schneiden mit Geräteträgern eignen sich Heckenscheren oder -sägen als Anbaugeräte oder als Arbeitsköpfe an Auslegern. Die Hecke selbst sollte dabei nicht oder möglichst wenig mit schweren Geräteträgern befahren werden. Für einen sauberen Schnitt sollten die Messer möglichst scharf und das Tempo nicht zu hoch sein.

Gehölzschnitte und Fällungen müssen grundsätzlich im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar erfolgen (§ 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz). Dies dient dem Schutz brütender Vögel und Nachkommen. Einzelne heimische Laubbäume mit günstigem Wuchs werden in den Gehölzabschnitten als Überhälter belassen und bei Bedarf mit einem Auslichtungsschnitt gepflegt. Dabei schneidet man abgestorbene, verletzte, ungünstig oder zu dicht wachsende Äste oder Zweige ab. Vereinzelte Sträucher wie Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) können stellenweise stehen gelassen werden.

Besondere Vorsicht gilt bei älteren Bäumen, in deren Stämmen sich Strukturen wie Löcher, Höhlen, Spalten und Rindentaschen gebildet haben. Diese übernehmen wichtige Biotopfunktionen und können von streng geschützten Tieren wie Höhlenbrütern, Fledermäusen, Bilchen oder Wildbienen besiedelt sein. Solche Bäume oder zumindest deren Stämme sollten grundsätzlich erhalten werden. Voraussetzung für den Rückschnitt und eine Fällung muss sein, dass dadurch keine besonders und streng geschützten Arten entsprechend den artenschutzrechtlichen Vorgaben zu Schaden kommen (§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz). Bei möglichen Konflikten mit dem Artenschutz ist eine Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde empfehlenswert.

Bei einzelnen Bäumen mit mangelnder Stand- und Bruchsicherheit, die ansonsten aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt würden, kann der Rückschnitt zu Baumtorsi eine naturfreundliche Alternative sein (siehe Artikel von Daniela Antoni im Expertenbrief Baumpflege und in einem Beitrag von Jonas Renk in FM 4/2022 zu Baumtorsi).

von Jonas RenkAuf dem Boden liegendes und mit der Zeit zu Humus zersetztes Totholz sowie Haufen aus Ästen, Zweigen und Laub sind ebenfalls voller Leben. Deshalb sollte das bei der Heckenpflege anfallende Gehölzmaterial zumindest teilweise verteilt an geeigneten Stellen in allen Zonen (auch in den Säumen) und Schnittguthaufen verbleiben. Schnittgut, das nicht auf der Fläche bleiben soll und zum Abräumen auf Haufen gelagert wird, sollte möglichst zügig entfernt werden. Sonst kann es sein, dass Vögel im Frühling darin Nester bauen und zu brüten beginnen oder im Herbst und Winter Tiere darin ein Winterquartier suchen. Die Säume um den Gehölzbereich naturnaher Hecken sollten mindestens 1 bis 2 m breit sein und wie beschrieben in mehrjährigen Abständen zum Ende des Winters hin schonend gemäht werden.

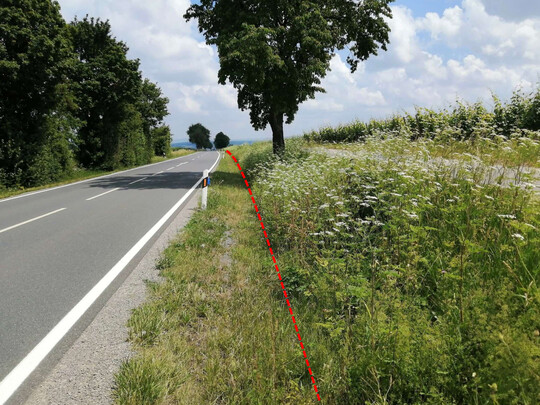

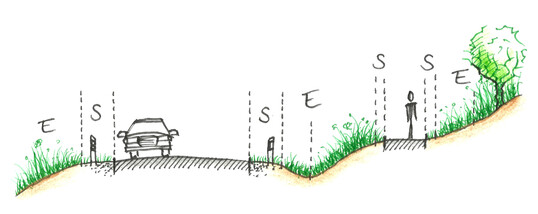

Teilflächige Pflege im Straßen- und Wegebegleitgrün

Sowohl aus praktischen Gründen als auch im Sinne der naturfreundlichen Pflege ist es gerade im Straßenbegleitgrün sinnvoll, zwischen Intensiv- und Extensivbereich zu unterscheiden. Im Intensivbereich oder Sicherheitsstreifen muss der Aufwuchs insbesondere für gute Sichtverhältnisse und den Wasserabfluss niedrig gehalten werden. Er reicht an Straßen in der Regel bis unmittelbar hinter die Leitpfosten oder Leitplanken oder bis zur Entwässerungsmulde. In Kurven, an Kreuzungen oder bei Ab- und Auffahrten kann der Sicherheitsstreifen über das Straßenbankett beziehungsweise die Entwässerungsmulde hinausreichen.

Sehr häufig befinden sich im Straßenbegleitgrün hinter dem Intensivbereich weitere Flächen. Dieser Extensivbereich weist ein wesentlich größeres Potenzial für die Biodiversität auf und ist wichtig für die Biotopvernetzung. In seinem wiesenartigen Teil sollte die Pflege wie generell bei der naturfreundlichen Mahd erfolgen (siehe oben). Für die abschnittsweise Pflege der Hecken (siehe oben) können zum Beispiel Abstände zwischen etwa 25 und maximal 100 m sinnvoll sein, wobei die Breite der Abschnitte untereinander durchaus variieren darf. Der übliche Abstand zwischen zwei Straßenpfosten auf gerader Strecke von 50 m kann hierbei als ungefähres Maß dienen.

Die abschnittsweise Vorgehensweise und die Unterscheidung zwischen Intensiv- und Extensivbereich im Sinne einer naturfreundlichen Pflege des Straßen- und Wegebegleitgrüns findet sich in vielen aktuellen Pflegekonzepten wieder (siehe Kasten).

Im Pflegekonzept „Ökologische Aufwertung von Straßenbegleitflächen entlang von Bundes- und Staatsstraßen in Bayern“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (2020) wird zwischen Intensiv- und Extensivbereich unterschieden, wobei letzterer gerade an Staats- und Bundesstraßen oft sehr großräumig ist.

Innerhalb des Extensivbereichs wird im Konzept zum einen zwischen den drei Vegetationsformen „Wiesenflächen“, „Gehölzen“ und „Straßenbäumen“ gegliedert und in der Pflege zwischen den „Normalflächen“ und „Auswahlflächen“ differenziert. Für die standardisierte Pflege der Wiesen auf den „Normalflächen“ ist eine extensive und abschnittsweise Mahd vorgesehen.

von Jonas Renk

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.