Intelligenz braucht Struktur

In GaLaBau-Unternehmen kann künstliche Intelligenz den Arbeitsalltag vor allem dort vereinfachen, wo es um Routineaufgaben geht – entweder als gebrauchsfertige Anwendung oder als individuelles Programm. Für letzteres sind strukturierte Daten nötig.

von Susanne Wannags erschienen am 08.01.2025Als der IBM-Computer Deep Blue im Mai 1997 den damaligen Schachweltmeister Garry Kasparov besiegte, basierten die Entscheidungen der Maschine noch auf händisch geschriebenen Programmierungen. Der Rechner konnte nur mit den Daten und Codes arbeiten, die ihm vorher eingegeben worden waren. Auch wenn damals schon von künstlicher Intelligenz die Rede war: Deep Blue zeigte zwar, was mit guter Programmierung und hoher Rechenleistung möglich ist, lernte allerdings nicht selbst. Die Fähigkeiten, logisch zu denken, zu lernen und zu planen, machen aus, was heute unter künstlicher Intelligenz verstanden wird.

Was ist eigentlich KI?

Dario Luipers ist Maschinenbauer, KI-Experte und hat drei Jahre das Mittelstand-Digitalzentrum Rheinland geleitet, bevor er sich Ende 2024 selbstständig machte. Jetzt berät und unterstützt er unter anderem Firmen und Institutionen dabei, die Potenziale von KI für den eigenen Betrieb zu erkennen.

Definitionen, was KI ist, was dazu gehört und was nicht, gibt es viele. Im Alltagssprachgebrauch ist vom Algorithmus bis zur Digitalisierung, von der Smart-Home-Anwendung bis zur automatisierten Übersetzung alles irgendwie KI. Luipers verwendet im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gerne den Begriff des „Lernens“ zur Abgrenzung. „Künstliche Intelligenz ist technisch gesehen, wenn IT-Algorithmen lernen.“ Bei diesem maschinellen Lernen sind Systeme in der Lage, selbstständig aus Daten zu lernen und sich zu verbessern.

Ein Beispiel für klassisches maschinelles Lernen ist die Wettervorhersage: Vorhandene Daten und erlernte Strukturen werden genutzt, um daraus Prognosen zu erstellen. Im Alltag begegnen uns die Ergebnisse maschinellen Lernens beispielsweise in Form von Produktempfehlungen oder Werbeeinblendungen im Internet.

Neuronale Netze als Vorbild

Ein anderer Teilbereich des maschinellen Lernens ist das Deep Learning, das auf künstlichen neuronalen Netzen basiert. „Hier ist der Lernprozess dem menschlichen Gehirn nachempfunden“, erklärt Luipers. „Wir lernen, indem wir Informationen mit unseren Sinnen aufnehmen, sie im Gehirn verarbeiten und daraus Zusammenhänge bilden. Dieser Prozess wird auf die IT übertragen.“ Anwendungsbeispiele sind Bilderkennung, Chatbots, aber auch Programme wie ChatGPT.

Künstliche Intelligenz kann in Unternehmen auf verschiedenste Weise genutzt werden. Luipers unterscheidet hier die „Ready-to-use-Anwendungen“ (also „bereit zur Nutzung“), wie ChatGPT oder das Bildgenerierungsprogramm DALL-E, von KI-Lösungen, die speziell für ein Unternehmen entwickelt wurden. Der wichtigste Unterschied: „Für die Ready-to-use-Anwendungen benötige ich nicht zwingend historische Unternehmensdaten.“

Erwartungen höher als die praktischen Entwicklungen

Lucas Winkler ist Geschäftsführer der Winkler Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG in Groß-Zimmern und hat sich schon während seines Studiums in Landschaftsbau Management mit dem Thema Digitalisierung im GaLaBau auseinandergesetzt. Seine Bilanz zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist momentan eher ernüchternd: „Meine Erwartung war zum Beispiel, dass auf der GaLaBau in Nürnberg weitaus mehr Anwendungen zu sehen sein würden. Dem war allerdings nicht so. Ich habe den Eindruck, man wartet entweder auf Lösungen der großen Softwarehäuser oder strickt selbst eine KI-Lösung fürs Unternehmen.“

Letzteres ist der Fall, wenn es konkrete Probleme gibt, die sich mit künstlicher Intelligenz lösen lassen. In Winklers Firma war das beispielsweise die Routenplanung von Pflegetouren. „Wir betreuen 500 Stationen eines Energieversorgers und haben mit Hilfe eines KI-Assistenten die Touren optimiert.“ Das reduziert die Fahrstrecken, die Fahrtkosten und letztlich auch den Energieverbrauch. Lucas Winkler sieht das Potenzial von KI im GaLaBau vor allem in der Optimierung des Berichtswesens. Die sprachgesteuerte Eingabe von Tagesberichten beispielsweise und der automatische Vergleich mit dem LV, welche Leistungen vertraglich vereinbart sind und welche nicht.

Der Mensch als Kontrollinstanz

Eine weitere KI-Anwendung, die für den GaLaBau interessant ist, ist ein Kalkulationsassistent. „Ein Kalkulationsassistent ist wohl das KI-Tool, nach dem wir am häufigsten von unseren Kunden gefragt werden“, sagt Dirk Springer, Produktmanager bei Dataflor. Damit könnte beispielsweise die Vorkalkulation von Projekten erheblich beschleunigt werden. Statt für jede Position des LV die passende Position herauszusuchen oder auszuwählen, kann eine KI den LV-Text analysieren, die entsprechende Position eintragen und so bereits einen ersten Kalkulationsvorschlag erstellen. „Dabei kann die KI allerdings nur Vorarbeit leisten. Die Kontrolle obliegt dem Menschen“, sagt Springer.

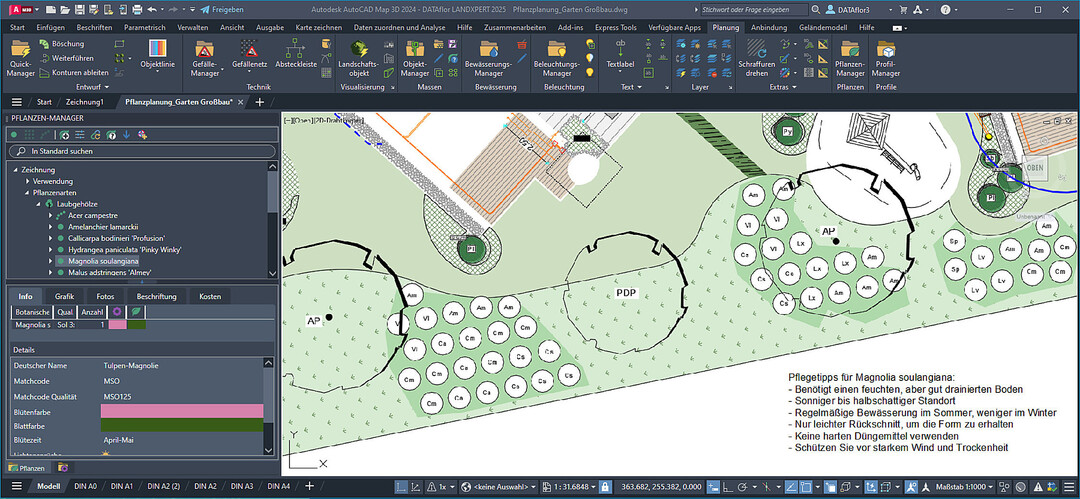

Oft kommt KI bei Software bereits zum Einsatz, ohne dass explizit damit geworben wird. „Wir nutzen KI beispielsweise in der CAD-Pflanzplanung, aber auch bei unserem Chatbot, der ganz gezielt unser Programmhandbuch durchsucht, das wir in Form eines Wikis angelegt haben. Wenn Sie detailliert fragen, bekommen Sie dort eine präzise Antwort statt vieler Suchergebnisse.“

Wichtig ist dabei das Wort „detailliert“, denn eine Antwort kann nur so gut sein wie die Frage. „Fragen Sie nach ,Mehrwertsteuersatz LV‘, dann bekommen Sie verschiedene Suchergebnisse. Fragen Sie allerdings danach, wie Sie den Mehrwertsteuersatz für ein LV ändern können, dann bekommen Sie eine exakte Antwort“, erklärt Springer. Eine dritte Anwendung von KI innerhalb der Dataflor-Business-Software ist die automatische Erkennung von Eingangsrechnungen. „Hier greifen wir auf eine KI zurück, die nach Schlüsselworten sucht und den Beleg daraufhin analysiert.“

Datenstruktur ist Mehrwert

Für die Lösung komplexer Aufgaben benötigt künstliche Intelligenz Daten – sowohl qualitativ als auch quantitativ. „Wenn ich Daten meines Unternehmens für eine KI-Anwendung nutzen will, müssen sie zum einen vorhanden und zum anderen auffindbar sein“, sagt Dario Luipers. Das ist in vielen kleinen und mittelständischen Betrieben immer noch eine Herausforderung. „Entweder werden bestimmte Daten noch gar nicht erfasst oder sie sind irgendwo verstreut.“

Jedes Programm, jede App generiert Daten, die nicht miteinander verknüpft oder wenigstens zentral gespeichert sind. Solche isolierten Datensammlungen werden als Datensilos oder Dateninseln bezeichnet. Vor der Einführung KI-gestützer Systeme im Unternehmen muss zunächst eine vernünftige Dateninfrastruktur geschaffen werden: „Die Daten, die an verschiedenen Stellen entstehen, muss ich analysieren, zusammenführen und gegebenenfalls bereinigen. Wenn man überall Einzellösungen hat, dann läuft das nicht zusammen. Damit bin ich als Unternehmer zunächst einmal im Bereich der Automatisierung, also noch einige Schritte vor der KI. Das ist jedoch eine gute und notwendige Grundlage für KI-Anwendungen“, sagt Luipers. „Strukturierte Daten in einem Unternehmen zu haben, mit denen ich arbeiten und die ich analysieren kann, ist auch ohne KI schon ein erheblicher Mehrwert für einen Unternehmer.“

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.