„I have a gift for you“

Der Cradle to Cradle Congress in Berlin iss jetzt nicht die erste Adresse für GaLaBau-Unternehmen. Doch in Zeiten des Umbruchs gab es eine Reihe von Anregungen für die Branche. Benedikt Schradi war dort und hat sich seine Gedanken gemacht.

von Benedikt Schradi, Rutesheim erschienen am 24.03.2025Ein Strauß Blumen. Ein Schwimmteich. Ein Garten. Ein Geschenk an den Kunden – aber leider oft auch an die Umwelt: mit Pestiziden, Weichmachern, Mikroplastik und Altlasten. Was wir als schön empfinden, ist manchmal hochproblematisch. Und genau hier beginnt es, unseren Job als Gestalter neu zu denken. Denn was ist denn, wenn dieses Geschenk tatsächlich zugleich eine versteckte Gefahr ist?

Ein Pflanzbeet, das mit Pestiziden belastet ist. Ein Schwimmteich mit PVC-Folie, deren Weichmacher ins Wasser diffundieren. Ein Pflasterbelag, der Boden versiegelt, die Artenvielfalt hemmt und vielleicht sogar boch mit einer unsichtbaren Beschichtung versiegelt ist – angeblich für mehr Langlebigkeit – dabei aber Mikroplastik und chemische Additive freisetzt, die Böden und Grundwasser belasten. Dazu ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, das in Wahrheit aus polymergebundenem Kunststoff besteht – und die Schadstoffbelastung noch verstärkt. Was nach moderner Funktionalität klingt, ist oft nichts anderes als eine schleichende Umweltvergiftung – verpackt in ein „nachhaltiges“ Verkaufsversprechen.

I have a gift for you – but it’s toxic

Und niemand merkt es. Nicht der Kunde. Nicht der Kollege. Oft nicht einmal wir selbst. Und genau darum geht es. Genau dafür war der C2C-Kongress so wichtig. Weil er uns zeigt: Wenn wir in Zukunft wirklich „Geschenke“ machen wollen – dann müssen sie auch gut sein. Für Mensch, Natur und Materialkreislauf.

Das ist keine Ideologie. Das ist Design. Das ist Verantwortung. Das ist Zukunft. Und es beginnt mit der Frage: Was ist in dem, was wir verbauen? Und was hinterlassen wir damit?

Als ich noch selbst als Unternehmer im Garten- und Landschaftsbau tätig war, dachte ich, ich tue Gutes: grüne Oasen schaffen, Natur in die Städte bringen. Ich erinnere mich an glückliche Kundinnen und Kunden, stolze Teammitglieder, an sorgsam geplante Teichanlagen. Doch heute weiß ich: Ich habe dabei auch Materialien verbaut, die ich heute so nicht mehr verantworten könnte.

Eine davon war zum Beispiel PVC-Teichfolie. Sie galt als praktisch, langlebig, flexibel. Was ich nicht wusste: Sie enthält giftige Weichmacher, setzt beim Schweißen gesundheitsschädliche Gase frei und ist am Ende kaum zu recyceln – bestenfalls wird sie „stofflich verwertet“, oft schlicht deponiert. In Salzstöcken. Für die Ewigkeit.

Besonders kritisch ist der Einsatz in Teichen und Schwimmteichen – also dort, wo Mensch und Natur in direktem Kontakt mit dem Material stehen. Die in PVC enthaltenen Weichmacher (v.?a. Phthalate) gelten als hormonell wirksam, können das Erbgut schädigen, die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Gerade Menschen, die sich bewusst für einen chlorfreien Schwimmteich entscheiden – im Glauben, sich damit etwas „Natürliches“ zu schaffen – holen sich so unwissentlich eine unsichtbare Umweltbelastung direkt ins eigene Biotop. Auch Tiere im und am Wasser können durch die migrierenden Stoffe geschädigt werden, was langfristig ganze Ökosysteme beeinflussen kann.

„Ich habe geglaubt, das Richtige zu tun. Was mir fehlte, war Transparenz – und das Bewusstsein für Materialgesundheit.“ Benedikt Schradi

Ich habe geglaubt, das Richtige zu tun. Was mir fehlte, war Transparenz – und das Bewusstsein für Materialgesundheit. Heute weiß ich: Genau hier beginnt unsere Verantwortung als Branche.

Wir sprechen im GaLaBau von Nachhaltigkeit, Biodiversität und naturnaher Gestaltung – und verbauen gleichzeitig Produkte, die mit all dem nichts zu tun haben. Wir stellen Insektenhotels auf, aber verdichten den Boden mit tonnenschweren Maschinen. Wir werben mit Regenwassernutzung, vertrauen aber blind auf Materialversprechen aus der Industrie. Das ist kein Widerspruch – das ist ein Systemfehler. Und ich war Teil davon. Bis ich verstanden habe: Es reicht nicht, „weniger schädlich“ zu arbeiten. Wir müssen anfangen, wirklich gut zu gestalten. Materialgesund. Kreislauffähig. Zukunftsfähig.

Prof. Dr. Michael Braungart, Mitbegründer des Cradle-to-Cradle-Prinzips, hat mir einen Satz mitgegeben, der mich nicht mehr loslässt: „Wir machen die falschen Dinge perfekt – und damit nur perfekt falsch.“

„Wir machen die falschen Dinge perfekt – und damit nur perfekt falsch.“ Prof. Dr. Michael Braungart

Zuerst war ich ratlos. Dann hat es mich tief getroffen. 2023 war er einer der Gastredner auf einer Kundenveranstaltung, die wir auf Mallorca organisiert hatten – und was er dort sagte, hat nicht nur mich, sondern auch viele meiner Kundinnen und Kunden stark inspiriert. Er hat etwas in Bewegung gesetzt. Und mir gezeigt: Wir dürfen nicht länger das Beste aus schlechten Lösungen machen. Wir müssen die richtigen Lösungen entwickeln. Denn wir sind nicht die Industrie. Wir gestalten. Nicht jeder Baum ist sinnvoll – aber der richtige Baum am richtigen Ort mit den richtigen Eigenschaften kann Klima retten.

Wir müssen uns fragen, was unser Pflaster mit dem Boden darunter macht. Wir müssen aufhören, Bäume als Verhandlungsmasse zu sehen – und anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Für das, was wir bauen. Und für das, was wir hinterlassen.

Wir stehen draußen im Regen, in der Hitze, im Staub. Und trotzdem sagen wir: Es lohnt sich. Weil wir wissen, wofür wir das tun. Für etwas Echtes. Für etwas Bleibendes. Für das Morgen. Aber wir müssen endlich begreifen, was das wirklich bedeutet. Wir dürfen nicht länger die sein, die Pläne anderer umsetzen. Wir müssen die sein, die Visionen entwickeln. Für Städte, die atmen. Für Landschaften, die Leben ermöglichen. Für Menschen, die spüren: Hier hat jemand nicht einfach gebaut – hier hat jemand gestaltet.

Die grüne Branche hat mehr Macht, als sie glaubt. Wir sind die Schnittstelle zwischen Mensch, Natur und Material. Wenn wir Produkte nicht nur nach Preis, sondern nach Kreislauffähigkeit, Materialgesundheit, Boden- und Wasserschutz auswählen, verändern wir ganze Lieferketten. Und wir geben jungen Menschen einen echten Grund, sich für diesen Beruf zu entscheiden.

„Die Grüne Branche hat mehr Macht, als sie glaubt. Wir sind die Schnittstelle zwischen Mensch, Natur und Material.“ Benedikt Schradi

Denn niemand will Teil eines Problems sein, das sich als „grün“ tarnt. Aber jeder möchte Teil einer Lösung sein, die Zukunft schafft. Genau deshalb habe ich mich damals für diesen Beruf entschieden: Weil ich gesehen habe, dass wir Dinge bewegen können. Heute bin ich überzeugt: Der Garten- und Landschaftsbau kann zur Inspirationsquelle einer ganzen Gesellschaft werden – wenn wir ehrlich, mutig und gestalterisch handeln. Nicht weniger schlecht. Sondern wirklich gut. Nicht nur für den Planeten. Sondern für unsere Kund*innen, unsere Betriebe – und die nächste Generation.

Sind wir zu viele oder tun wir einfach nur das Falsche?

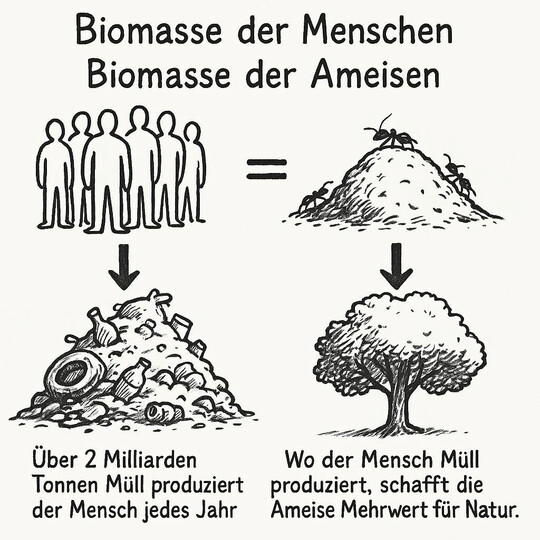

Es heißt oft: „Wir sind zu viele Menschen auf diesem Planeten.“ Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Ein faszinierender Vergleich zeigt: Die Gesamtbiomasse aller Ameisen dieser Erde übersteigt oder entspricht in etwa der Biomasse der gesamten Menschheit.

Wissenschaftlerinnen der Universität Würzburg und der Universität Hongkong schätzen, dass weltweit etwa 20 Billiarden Ameisen leben – das sind rund 2,5 Millionen pro Mensch. Ihre gemeinsame Biomasse liegt bei etwa 12 Millionen Tonnen, was in etwa dem Gewicht aller Menschen auf der Erde entspricht oder es sogar übertrifft. (Wissenschaftsjournal „PNAS“ / scinexx.de, 2022). Und doch hinterlässt keine dieser Billiarden Ameisen den Planeten in schlechterem Zustand. Ameisen leben vollständig eingebunden in natürliche Kreisläufe. Sie erzeugen keinen Müll, keine Schadstoffe, keine Altlasten. Alles, was sie tun, ist in das Ökosystem integriert – förderlich, ausgleichend, lebendig.

Wir Menschen hingegen produzieren jedes Jahr über zwei Milliarden Tonnen Müll – einen Großteil davon aus Materialien, die nicht abbaubar oder giftig sind. Der Unterschied liegt nicht in der Zahl. Er liegt in der Qualität unseres Handelns. Nicht die Anzahl ist das Problem – sondern unser Denken und handeln.

Wir hingegen? Wir verwechseln Fortschritt mit Verschwendung. Wir reden von „grün“, aber meinen damit oft nur eine neue Farbe für alte Denkweisen. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, müssen wir von Grund auf umdenken. Wir müssen uns selbst wieder wertschätzen, unsere Rolle als Gestalter begreifen – und aufhören, uns hinter Diskussionen, Scheinlösungen und dem nächsten grünen Anstrich zu verstecken.

Es geht nicht darum, in Zukunft in Lehmhütten zu leben und Baumwollsakkos zu tragen. Es geht darum, schöne Dinge zu schaffen, die gut sind. Gestaltung mit Verantwortung. Materialien, die im Kreislauf bleiben. Produkte, die nicht optimiert wurden, um zu halten – sondern um zurückzukehren.

„Das ist keine Einschränkung. Das ist die nächste Stufe von Qualität.“ Benedikt Schradi

Wenn wir lernen, im Kreislauf zu denken, gestalten wir nicht weniger – sondern besser. Und wir geben unserem Beruf – und uns selbst – endlich den Wert zurück, den er verdient.

Ein Beispiel, das Steine ins Rollen bringt

Stellen wir uns einen Natursteinbelag vor – nicht verklebt auf einer Betonsohle, sondern mechanisch fixiert, trocken verlegt und rückbaubar. Kein schwer trennbarer Aufbau aus Zement, Kleber und Verbundstoffen, sondern ein intelligentes Schichtsystem, das Wiederverwendung möglich macht.

Dieser Naturstein gehört nicht dem Kunden – sondern bleibt Eigentum des Unternehmens, das ihn liefert. Der Kunde nutzt ihn – für fünf, zehn oder zwanzig Jahre. Und wenn sich die Nutzung des Ortes ändert, wird der Belag zurückgenommen, gereinigt, erneut eingesetzt. Das Material verliert nicht an Wert – im Gegenteil: Es wird zur wiederverwendbaren Ressource.

Verglichen mit einem fest verklebten Aufbau auf Beton, der bei Rückbau nur noch als Bauschutt entsorgt werden kann, entsteht hier ein echter Kreislaufwert. Das Unternehmen spart Entsorgungskosten, sichert sich Materialien für die Zukunft – und baut eine stabile, wirtschaftlich attraktive Ressourcengrundlage auf.

So wird aus einem Stein nicht nur ein Gestaltungselement, sondern ein dauerhaftes Asset im Unternehmensbestand.

Daraus entsteht eine neue Art des Denkens in der Branche: Es geht nicht mehr um: „Was kostet der Quadratmeter?“ Sondern: „Wie lange bleibt dieses Material im Kreislauf, und wie oft kann ich es wieder nutzen?“ Das verändert alles.

Das lässt sich auch am Beispiel eines Pflasterstein mit Rücknahmegarantie beschreiben; also keinem Gemisch aus Beton und Kunststoffanteilen, sondern monomateriell, demontierbar, wiederverwendbar. Der Betrieb, der diesen Stein liefert, investiert einmal – und verdient über Jahrzehnte. So entstehen echte Materialdepots – und plötzlich wird ein Stein wertvoller als sein aktueller Preis. Denn er bleibt im System. Er schafft Unabhängigkeit. Und schützt vor zukünftigen Verfügbarkeitskrisen.

„In Zeiten geopolitischer Unsicherheit wird Kreislaufwirtschaft zum Gamechanger.“ Benedikt Schradi

In Zeiten geopolitischer Unsicherheit wird genau das zum Gamechanger. Wer heute abhängig von Rohstoffimporten, komplexen Lieferketten oder „Billiglösungen“ ist, steht morgen möglicherweise still. Wer aber auf zirkuläre Materialien setzt, baut sich ein eigenes, stabiles Wirtschaftssystem auf – direkt im Unternehmen. Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll – es ist unternehmerisch klug; vor dem Hintergrund, dass viele derzeit aber ihre Materialreste nicht gemamagt bekommen, auch eine Herausforderung. Denn, da viele Kosten nicht kalkuliert werden, ist neu kaufen ist oft noch billiger als wiederverwenden.

Aber es ist die Zukunft der Branche, wenn wir den Mut haben, diesen Weg zu gehen: Verantwortung übernehmen, Materialien zurücknehmen, Werte im Kreislauf halten. Kunden nicht nur Produkte verkaufen, sondern Lösungen

Der Kreislauf ist kein Verzicht. Er ist Freiheit. Freiheit von Abhängigkeit. Freiheit für Innovation. Freiheit, das Beste einzusetzen – weil es sich lohnt.

„Wir müssem gemeinsam mit unseren Kunden Qualität neu definieren.“ Benedikt Schradi

Bevor wir überhaupt beginnen zu bauen, zu planen, zu pflanzen, müssen wir uns mit unseren Kundinnen und Kunden an einen Tisch setzen – und ehrlich fragen: Was wird wirklich gebraucht? Was wird gewünscht? Und was ist dafür das richtige Material, der richtige Aufbau, der richtige Weg? Nur wenn wir das gemeinsam definieren, können wir Lösungen schaffen, die nicht nur funktionieren, sondern bleiben. Nicht oberflächlich. Nicht symbolisch. Sondern wertvoll. Im besten Sinne. Dazu gehört auch:

- Nutzungszeiten zu definieren.

- Materialkreisläufe zu bedenken und

- sich von Produkten zu verabschieden, die genau daran scheitern.

Denn ganz ehrlich: Ein Produkt, das Schadstoffe enthält, das nicht demontierbar ist, das aus untrennbaren Verbundmaterialien besteht und nach der Nutzung nur noch als Müll endet, hat kein technisches Problem – es hat ein Qualitätsproblem. Es ist das Gegenteil von gut gestaltet. Es ist wertlos in der Zukunft. Wir müssen Qualität neu denken. Nicht nur als Stabilität oder Funktion – sondern als Kombination aus:

- Materialgesundheit,

- Rückbaubarkeit,

- Wiederverwendbarkeit und

- gelebter Verantwortung

Und wir müssen den Mut haben, das offen mit unseren Kundinnen und Kunden zu kommunizieren.

Nicht alles, was heute vermeintlich günstig ist, ist morgen noch vertretbar. Nicht alles, was heute verfügbar ist, ist zukunftstauglich. Und nicht jeder Wunsch ist automatisch sinnvoll – wenn er gegen jede Form von Kreislaufdenken verstößt.

Aber genau hier beginnt unsere Rolle als Gestalter mit Haltung. Nicht Verkäufer. Nicht Erfüllungsgehilfen.Sondern Partner. Möglichmacher. Übersetzer von Werten in gebaute Realität. So schaffen wir echte Qualität. Und Werte, die bleiben.

„Wir brauchen eine Materialdatenbank für den Garten.“ Benedikt Schradi

Stell dir vor, du übergibst deinem Kunden am Ende eines Projekts nicht nur einen fertigen Garten, sondern auch ein Dokument – wie eine Art Materialausweis. Eine Karte, auf der transparent aufgeführt ist:

- Welche Materialien wurden verbaut?

- Woher stammen sie?

- Welche Nutzungszeit haben sie?

- Wie können sie rückgebaut und weiterverwendet werden?

- Und vor allem: Was wurde bewusst nicht eingesetzt – weil es nicht gesund, nicht rückbaubar, nicht zukunftstauglich ist?

Das wäre ein Garten mit Herkunft, Verantwortung und Versprechen. So wie Gebäude heute Energieausweise haben, könnten Gärten in Zukunft Materialpässe haben – als Ausdruck von Qualität, Wertschätzung und Transparenz.

Und stell dir vor: Jeder dieser Materialien kommt mit einer garantierten Rücknahmeverpflichtung. Nicht als Service-Option, sondern als gelebter Bestandteil des Konzepts. Ein Kreislaufvertrag – statt einer Einwegbaustelle.

Das zeigt: Wir übernehmen Verantwortung. Wir bauen nicht nur schön – wir bauen sinnvoll. Wir wissen, was wir tun – und lassen bewusst, was nicht rein gehört. So entsteht Vertrauen. So entsteht Qualität. So entsteht ein neuer Standard. Und: So entsteht ein ganz neues Selbstverständnis unserer Branche. Denn dieser Materialpass wäre nicht nur ein Dokument – er wäre ein Zeichen. Ein Statement. Eine Einladung, anders zu denken. Für unsere Kunden. Für unsere Mitarbeitenden. Für eine ganze Generation.

Wenn es im Privaten geht, dann geht es auch bei der öffentlichen Hand

Was heute im privaten Garten möglich ist – ein transparenter Materialausweis, eine garantierte Rücknahme, ein klares Bekenntnis zu Materialgesundheit und Kreislaufwirtschaft – muss morgen der Standard in öffentlichen Ausschreibungen werden.

Warum sollte ein Spielplatz, ein Stadtplatz oder ein öffentlicher Park nicht ebenfalls eine Materialdokumentation erhalten? Warum sollten Planer*innen und Ausführende nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass verbautes Material wieder demontierbar, schadstofffrei und kreislauffähig ist?

Statt „nach DIN und VOB“ zu arbeiten, könnten wir nach dem Prinzip arbeiten: Rückbaubar. Rückverfolgbar. Verantwortungsvoll. Das schafft:

- Transparenz für Kommunen und generell für Auftraggeber,

- Planungssicherheit für zukünftige Generationen und

- einen echten Wandel im öffentlichen Bauwesen.

Was heute noch wie Zukunft klingt, wird bald Realität sein müssen – aus wirtschaftlichen, ökologischen und politischen Gründen. Denn niemand kann es sich leisten, Flächen zu gestalten, die morgen zu Sondermüll werden. Ein Materialausweis pro Projekt – mit Rücknahmegarantie und dokumentierter Nutzungszeit – wäre ein revolutionär einfacher Schritt in eine zirkuläre, transparente Zukunft. Statt Ausschreibungen nach dem billigsten Preis zu vergeben, würde endlich das beste Konzept zählen – das langfristig günstigere, nachhaltigere und qualitative. So entsteht aus einer einzelnen Idee ein System. Und aus einem System ein neuer Branchenstandard.

„Wir müssen die Standards selbst setzen – jetzt.“ Benedikt Schradi

Wir können nicht länger warten, bis jemand anders den Anfang macht. Wenn wir wollen, dass sich wirklich etwas ändert – dann müssen wir es selbst in die Hand nehmen. Nicht die Industrie wird unsere Branche neu erfinden. Wir sind es. Die, die draußen stehen, gestalten, pflanzen, bauen, denken. Weshalb also nicht selbst den ersten C2C-Garten entwickeln – nach klaren Kriterien: rückbaubar, schadstofffrei, kreislauffähig, dokumentiert? Warum nicht eine C2C-Initiative für den Garten- und Landschaftsbau starten – offen, mutig, vorbildlich?

Und das Beste: Ich habe mich dazu bereits mit Prof. Dr.Michael Braungart ausgetauscht – dem Mitbegründer der Cradle-to-Cradle-Bewegung. Er hat uns seine Unterstützung zugesagt. Ist das nicht großartig? Wir haben damit nicht nur eine Vision, sondern einen Vordenker an unserer Seite, der diesen Weg mitgeht.

Das ist kein Marketing-Gag. Das ist ein echter Unterschied. Ein Leuchtturm für die Branche. Ein Argument, das bei Kundinnen und Kunden zählt. Ein Signal an junge Menschen, dass dieser Beruf Haltung hat. Ein Versprechen an die Zukunft – und der Beweis: Wir können mehr. Wir reden oft davon, wie die Branche sein sollte. Jetzt ist die Zeit, sie zu gestalten. Lasst uns anfangen. Jetzt. Gemeinsam.

Wie andere Unternehmen die Zukunfgt gestalten – Impulse vom C2C-Kongress

Der Cradle-to-Cradle-Kongress war einmal mehr ein Ort des Aufbruchs. Vordenker, Unternehmerinnen, Planer, Architektinnen, Materialexperten – sie alle eint eine gemeinsame Überzeugung: Wertschöpfung muss künftig mit Verantwortung verbunden sein. Und wer heute klug handelt, ist morgen im Vorteil.

Viele Impulse sind die hängen geblieben: „Cradle to Cradle ist kein Idealismus. Es ist der logische Schritt für Unternehmen, die zukunftsfähig sein wollen“, sagte etwa Dr.-Ing. Peter Mösle. Was diese Aussage so bedeutend macht? Weil sie von jemandem kommt, der nicht nur Theorie kennt – sondern den Wandel aktiv gestaltet. Mösle ist Geschäftsführer der EPEA GmbH – Part of Drees & Sommer, Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und seit 2012 Partner bei Drees & Sommer SE. Der studierte Maschinenbauer verantwortet dort die Themen Green Building, Energiemanagement und nachhaltige Stadtentwicklung. Er ist eine der zentralen Stimmen, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit aus dem Labor in die Realität zu bringen – nicht nur im Bauwesen, sondern branchenübergreifend.

Sein Plädoyer ist klar: „In Deutschland und auch international steht das DGNB-Zertifikat für nachweislich nachhaltige Gebäude und ist ein äußerst anerkanntes Qualitätssiegel, wenn es um nachhaltiges Bauen geht. Umweltfreundlich zu bauen und zu sanieren ist nicht nur ein Muss für unser Klima. Vielmehr sind nachhaltige Ansätze wie das DGNB-System sowie Cradle to Cradle eine echte Innovationschance für Unternehmen, die wirtschaftlichen Erfolg bringt.“

Und er wird noch konkreter: Der European Green Deal ist beschlossen. Die Circularity-Quoten werden kommen – das ist keine Vision, das ist Gesetzgebung. Die Digitalisierung macht es möglich, Umweltinformationen in bisher ungekannter Detailtreue zu erfassen – bis zu 12.000 Datenpunkte pro Gebäude. Was fehlt? „Ein digitaler Ressourcenpass. Den Rest wird der Markt regeln.“ Seine Botschaft: Cradle to Cradle ist nichts für Ökospinner – sondern für Marktführer. Ein Zukunftsprinzip für Unternehmen, die wirtschaftlich denken, langfristig planen und ökologisch handeln wollen.

Und genau deshalb ist es so relevant für den Garten- und Landschaftsbau: Denn wer heute in Kreisläufen plant, sichert sich Materialwerte, wirtschaftliche Stabilität und ein Argument, das bei Kunden und Kommunen zählt.

Bauen mit Lehm – da geht noch mehr

Für Referent Maximilian Breidenbach von CLAY Tech ist das, was heute als „innovativ“ gefeiert wird, in Wahrheit eine Rückkehr zum Selbstverständlichen. Lehm war einst der Baustandard – weil er verfügbar, löslich, kreislauffähig und intelligent war. Und er ist es immer noch:

- 97?% weniger CO2-Emissionen als andere Baustoffe,

- regional verfügbar,

- oft sogar kostenlos vorhanden,

- frei von Schadstoffen,

- vollständig rückbau- und recyclebar und sogar

- robotisch verarbeitbar

Breidenbach hat CLAY Tech als Handwerksbetrieb gestartet – heute laufen in seiner Fertigung bereits Roboter, die mit Lehmmaterialien arbeiten. Das zeigt: Kreislauf ist keine Utopie. Es ist Praxis. Und es rechnet sich.

Lehm wird derzeit oft deponiert – dabei liegt darin ein Schatz: ein Baustoff mit echtem Materialwert, extrem niedriger grauer Energie und großem Zukunftspotenzial für gesundes, kreislauffähiges Bauen.

„Urban Mining ist kein Spaßprojekt für Idealisten – es ist ökonomisch sinnvoll. Und längst überfällig.“

Lehm war mal Notlösung – heute ist er wieder Zukunft. Bauen mit Lehm? Da geht noch mehr. Viel mehr.

Was für das Bauen mit Lehm gilt, lässt sich ganz konkret auf den Garten- und Landschaftsbau übertragen: Auch hier können wir auf schadstofffreie, lösbare und wiederverwendbare Materialien setzen – bei Wegen, Mauern, Belägen oder Sichtschutz

Statt verklebter Belagsflächen, Verbundwerkstoffen und Sondermüll sollten wir Systeme schaffen, die demontierbar, regional verfügbar und kreislauffähig sind.

Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll – es ist wirtschaftlich klug und gestalterisch spannend.

Vom Leimen zur Massivholzbauweise

Herbert Niederfinger wuchs auf einem abgelegenen Bergbauernhof auf – inmitten der Natur, mit dem Kreislauf des Lebens als selbstverständlichem Begleiter. Als gelernter Tischler stand er später an der Leimpresse – und spürte, dass etwas nicht stimmte. Warum einen lebendigen Werkstoff wie Holz mit Chemie verbinden? Er wechselte in eine Massivholz-Tischlerei, wurde danach Förster – weil er mit der Natur und nicht gegen sie arbeiten wollte.

Doch seine Vision reichte weiter: Er entwickelte ein innovatives Verbindungssystem, das Holzschichten ganz ohne Leim, stattdessen mit nassen Holzverbindern und Holzgewindeschrauben dauerhaft zusammenhält. Die Lösung: rein mechanisch, rein biologisch – kreislauffähig, gesund und dauerhaft. So entstand Holzinius: ein Unternehmen, das den Werkstoff Holz nicht nur verarbeitet, sondern mit der Natur wirtschaftet.

Heute arbeiten rund 60 Mitarbeitende an jährlich über 600 Projekten – von Wohnhäusern über modulare Büros bis zu Tiny Houses für Handwerkerinnen und Handwerker. Alle mit dem Ziel: gesundes Bauen im natürlichen Kreislauf.

Besonders eindrucksvoll: In der Holzinius-Manufaktur wird kein Frischwasser zugeführt. Das Unternehmen gewinnt sein eigenes sauberes Wasser. Weil alle eingesetzten Materialien frei von Schadstoffen sind, entsteht kein belastetes Abwasser, kein Weißwasserrohr, keine Sonderlösung. Ein geschlossener Kreislauf – konsequent durchdacht.

„Mit Holz zu arbeiten ist ein Geschenk. Aber es verpflichtet uns, respektvoll zu handeln. Für mich ist es selbstverständlich, nur so zu bauen, dass Mensch und Natur gleichermaßen profitieren“, sagt Herbert Niederfinger

Alle Gebäude sind Cradle-to-Cradle-inspiriert – mit Zertifizierungen auf Gold- oder sogar Platin-Niveau in Materialgesundheit und Rückbaubarkeit. Und die Projekte sprechen für sich: eindrucksvoll, funktional, ästhetisch – und frei von Klebstoffen, Bitumen oder schwer trennbaren Schichten.

Warum verwenden wir zum Beispiel bei Baumverankerungen oft kesseldruckimprägniertes Holz, das mit fragwürdigen Chemikalien behandelt ist und am Ende als Sondermüll entsorgt werden muss? Warum nicht stattdessen unbehandeltes, regionales Holz nutzen – bewusst ausgewählt, konstruktiv klug eingesetzt – und nach dem Einsatz als Verankerung einfach weiterverwenden?

So wird aus einem Hilfsmittel ein Kreislaufprodukt. Ohne Gift. Ohne Abfall. Und mit dem guten Gefühl, dass selbst das, was wir nicht sehen, im Einklang mit der Natur ist.

Nachhaltiges Planen

Mit über 340 Mitarbeitenden an acht Standorten gehört KEMPEN KRAUSE zu den führenden Generalplanern in Deutschland.Die Projekte sind groß, die Verantwortung auch. Deshalb hat das Unternehmen früh erkannt: Nachhaltigkeit beginnt nicht auf der Baustelle – sondern am Schreibtisch.

Schon 2022 zog das Team Bilanz zum Thema „Nachhaltiges Bauen“. Das Ergebnis: Es reicht nicht, sich auf Energieeffizienzexpertise zu verlassen –jede Fachdisziplin muss wissen, welchen Hebel sie hat. Denn: „In den frühen Planungsphasen entscheidet sich alles. Was danach kommt, ist oft nur noch Kosmetik.“

Deshalb wurde ein eigenes BIM-Kompetenzzentrum gegründet – um Daten, Materialien und Zusammenhänge frühzeitig sichtbar zu machen. Und deshalb setzt KEMPEN KRAUSE beim Thema Cradle to Cradle nicht auf Punktesammeln, sondern auf echte Umsetzung. So viel wie möglich. So früh wie möglich.

Workshops gleich zu Projektbeginn – mit allen Beteiligten – haben sich dabei als Schlüssel erwiesen. Was ist möglich? Wo liegen die Hebel? Was muss anders gedacht werden?

Diese Offenheit führt zu echten Projektinnovationen. Unter anderem zum sogenannten „Not Tech“-Ansatz: Was lässt sich mit möglichst wenig Technik lösen – durch Materialintelligenz, Gestaltung, Natur? Ein Ansatz, der besonders für die grüne Branche spannend ist – denn hier liegen viele dieser Lösungen bereits auf dem Tisch.

Die Zeiten, in denen Außenanlagen „mitgelaufen“ sind, sind vorbei. Der GaLaBau ist nicht nachgelagert – sondern systemrelevant.

Wenn Mikroklima, Rückhalt, Verdunstung und Schatten wichtige Ziele sind, dann gehört der Außenanlagenplaner ab Leistungsphase 1 mit an den Tisch. Nicht als Ausführer – sondern als Mitgestalter des großen Ganzen.

Und genau das müssen wir einfordern. Wir als Garten- und Landschaftsbauer – und ganz besonders auch als Gestalter – dürfen uns nicht länger mit der Rolle am Ende zufriedengeben. Wir müssen sichtbar machen, dass unsere Arbeit integraler Bestandteil jeder guten Planung ist. Dass wir keine Lückenfüller sind, sondern Impulsgeber. Denn bevor jemand ein Gebäude betritt, betritt er den Garten.

Das heißt: Die Gestaltung außen herum muss mitgedacht werden – und zwar nicht zum Schluss, sondern von Anfang an. Projekte, bei denen später einfach eine Fassade mit Hainbuchen eingekleidet wird, mögen nett aussehen – aber sie lösen keine Probleme. Und Wälder auf Gebäuden klingen spektakulär, führen aber nur dazu, dass noch mehr Beton und Stahl verbaut werden müssen, um die Statik zu halten. Wir brauchen keine grünen Showeffekte. Wir brauchen durchdachte, smarte, echte Lösungen. Lösungen, die auf Kreislauf, Mikroklima, Aufenthaltsqualität und biologische Vielfalt setzen – nicht auf Inszenierung. Und genau dafür werden wir gebraucht. Nicht irgendwann. Sondern gleich zu Beginn.

Ich möchte jeden Landschaftsbauplaner, Gartenbauingenieur und jede Landschaftsarchitektin dazu ermutigen, sich genau bei solchen großen Planungsbüros initiativ zu bewerben.Nicht warten, nicht zaudern – einfach den Schritt machen. Denn wenn wir wirklich etwas verändern wollen, müssen wir uns dorthin bewegen, wo Entscheidungen getroffen werden.

Übrigens: Bei genau diesem Vortrag haben sich zwei Landschaftsarchitektinnen gemeldet, kritische Fragen gestellt und sich mit konkreten Ideen eingebracht. Das hat mich beeindruckt – und mir große Hoffnung gegeben. Es zeigt: Wir sind da. Und wir können mitgestalten – wenn wir den Mut haben, uns einzubringen. Nicht irgendwann. Sondern jetzt!

Gesundheit beginnt beim Material

Dr. Eckart von Hirschhausen eröffnete den C2C-Kongress mit einer eindrucksvollen Keynote über die enge Verbindung von Gesundheit, Natur und Cradle to Cradle. Überraschend sei für ihn am C2C-Ansatz die Erkenntnis gewesen, dass Langlebigkeit nicht immer positiv ist – wie beim Reifenabrieb: Je langlebiger die darin enthaltenen Schadstoffe, desto länger bleiben sie in der Umwelt und gelangen als ultrafeine Partikel in unsere Lungen, ins Blut und sogar ins Gehirn. Besonders in Städten zeigt sich das deutlich – jeder dritte Mensch nutzt dort ein Asthmaspray, das aber nur Symptome lindert statt Ursachen zu bekämpfen.

Von Hirschhausen forderte eine neue Kommunikation, die nicht nur unsere Augen, sondern unser Innerstes erreicht. Sein Appell: „Lasst uns Cradle to Cradle denken, denn die nächste Generation ist schon unterwegs.“

Auch wir reagieren oft, statt zu gestalten. Wir bauen Rigolen, weil Wasser nicht mehr versickern kann. Wir stellen Insektenhotels auf, weil Arten verschwinden. Aber was wäre, wenn wir von Anfang an so planen, dass es diese Symptome gar nicht braucht? Wenn wir:

- Boden nicht versiegeln, sondern lebendig halten Materialien einsetzen, die nicht krank machen – weder Mensch noch Natur

- Grünflächen nicht als Restfläche sehen, sondern als Teil der Lösung

Dann werden unsere Projekte nicht nur sichtbar grün – sondern spürbar sinnvoll. Dann geht unsere Arbeit wirklich unter die Haut. Und bleibt im besten Sinne haften – nicht in der Lunge, sondern im Bewusstsein.

Für den Garten- und Landschaftsbau heißt das: Materialien müssen nicht nur funktional und langlebig sein, sondern vor allem gesund für Mensch und Umwelt – auch im Abrieb, in der Verwitterung, im Recycling. Statt Symptombekämpfung braucht es ein ganzheitliches Umdenken – weg von „weniger schädlich“ hin zu „wirklich gut“.

Die Gartenschau als Kreislauf

Die rheinland-pfälzische Landesgartenschau 2027 in Neustadt a.d. Weinstraße wird ein echtes Leuchtturmprojekt – umgesetzt nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Und mittendrin: Lisa Niederhaus, Projektleiterin mit Haltung und Vision. Sie hat ein eigenes C2C-Leitbild entwickelt:

- kreislaufgerechte Wertschöpfung,

- nutzungsoffene Freiräume und

- Landschaft für alle.

Das Gelände? Ein Realabor: Ehemaliger Bauschuttplatz, Hausmüllstandort, ein altes Betonwerk. Doch statt abzureißen und zu ersetzen, wird hier in Kreisläufen gedacht und umgewandelt. Der Bach kommt aus der Betonrinne zurück ans Licht. Materialströme werden erfasst, aufbereitet, wiedereingesetzt. Cradle to Cradle statt Cradle to Grave. „Wir bauen keine Kulisse – wir bauen Zukunft“, sagt Lisa Niederhaus.

Wer wissen will, wie echte Transformation aussieht, sollte sich mit Lisa Niederhaus vernetzen. Sie ist tief im Thema – und die Landesgartenschau ist eine riesige Chance, C2C in der Fläche zu zeigen. Jetzt braucht es Menschen aus der Branche, die mitdenken, mitentwickeln und mitgestalten wollen. Nicht irgendwann. Sondern jetzt.

Radikales Umdenken beim Fertighaus

Dagmar Fritz-Kramer, Geschäftsführerin von Baufritz, steht für ein radikales Umdenken im Bausektor. Für sie ist Cradle to Cradle nicht nur ein Zertifikat oder ein Produktdetail – sondern eine Frage der Haltung. Ihre Leitsätze:

- ganzheitlich statt stückweise

- Rücknahme statt Wegwurf

- Klarheit statt Kleber

Schon ihr Urgroßvater habe Holzspäne als Dämmstoff genutzt – heute ist daraus ein CO2-freundliches, C2C-zertifiziertes Produkt geworden. Mit Soda gegen Ungeziefer, mit Molke für den Brandschutz. Das Besondere: Die Materialien lassen sich rückstandsfrei wiederverwenden. Kein Mischmüll, keine Entsorgungskosten – sondern echte Rückführung in die Produktion. „Es geht nicht nur um gute Rohstoffe – es geht um ein neues Mindset“, lautet Ihr Credo

Wer Materialien einsetzt, muss sie auch „zurückdenken“ können. Kleber, Verbundstoffe und Kompromisslösungen blockieren echte Kreisläufe. Was beim Hausbau möglich ist, muss auch draußen gelten: sortenrein, rücknehmbar, zukunftstauglich. Der GaLaBau kann hier Vorreiter sein – wenn er den Mut zur Konsequenz hat.

Die Politik artikuliert sich in Phrasen

In ihrer Rolle als Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie Bürgermeisterin von Berlin betonte Franziska Giffey die Relevanz von Cradle to Cradle für die Hauptstadt – ein wichtiges Zeichen, keine Frage. Doch inhaltlich blieb der Vortrag weitgehend auf bekannten Ebenen, ohne spürbare Tiefe oder neue Impulse. Wie bei vielen politischen Beiträgen in den 2 Tagen wirkte die Ansprache austauschbar – eher distanziert als anfassbar. Gerade im Kontrast zu den vielen praxisnahen und mutigen Stimmen aus Planung, Gestaltung und Unternehmertum zeigte sich: C2C lebt von Haltung und greifbarer Umsetzung – nicht von wohlmeinenden Floskeln.

Transformation braucht mehr als politische Rhetorik. Sie braucht Menschen, die es wirklich tun.

Auch der Vorreiter steckt im Dilemma

Kerstin Erbe, Geschäftsführerin von dm-drogerie markt, sprach offen über ein Dilemma, das viele Unternehmen betrifft – auch jene, die eigentlich nachhaltig denken wollen. „Für Recyclat bezahlen wir aktuell doppelt so viel wie für neuen Kunststoff.“ Das bedeutet: Wer recyceltes Material einsetzen will, muss tiefer in die Tasche greifen – obwohl es ökologisch sinnvoller ist. Und viele Verpackungen, die heute im Umlauf sind, sind schlicht nicht recyclingfähig.

Ein echtes Problem – nicht technischer, sondern wirtschaftlicher Natur. Der Markt belohnt aktuell noch das Falsche.

Solange neu und billig günstiger ist als gut und im Kreislauf, bleibt die Veränderung freiwillig – und das reicht nicht.

Terrassen auf Leihbasis

Holger Sasse, Geschäftsführer von Novo-tech in Aschersleben, denkt radikal anders. Seine Holzverbundwerkstoffe für Terrassen und Fassaden sind nicht einfach Produkte – sie sind Leihgaben auf Zeit. Denn was heute verbaut wird, soll morgen wiederverwertet werden. Kein Abfall, sondern Material im Umlauf. Seine Prinzipien:

- Nutzungsrecht statt Eigentum

- Rücknahme statt Entsorgung

- Vertrauen statt Wegwerfdenken

Per Nießbrauchvertrag bleibt Novo-tech Eigentümer – und holt das Material nach der Nutzungszeit zurück. Was für viele wie Science-Fiction klingt, ist bei Sasse Realität. Auch wenn ihn manche anfangs belächelt haben: „Du kannst doch nicht aus Müll wieder was Hochwertiges machen!“ Doch genau das ist sein Ziel – und seine Herausforderung. Denn: Solche Modelle scheitern nicht an der Technik, sondern an der Finanzierung. Banken denken zu selten in Kreisläufen – und zu oft in Abschreibungszyklen.

„Wer Zukunft finanzieren will, muss aufhören, nur Besitz zu bewerten.“ Holger Sasse

Warum verkaufen wir alles – statt es zurückzuholen? Warum vergraben wir Materialien – statt sie im Kreislauf zu halten? Der GaLaBau kann neu denken: Beläge, Zäune, Ausstattung – nicht als Wegwerfprodukt, sondern als Service mit Rücknahmeversprechen. Die Baustelle wird zum Materiallager auf Zeit – geplant für den nächsten Einsatz.

Damit das funktioniert, braucht es neue Finanzierungsmodelle. Noch denken viele Banken in linearen Kategorien – aber das lässt sich ändern. Wenn wir als Branche deutlich machen, was wir brauchen, werden sie reagieren.

Wir müssen den Wandel nicht allein stemmen – aber wir müssen ihn einfordern. Dann wird auch die Finanzwelt beginnen, Kreislaufwirtschaft nicht nur zu verstehen, sondern aktiv zu ermöglichen.

Gefrierschränke mit Vulkanresten

Maria Mack von Liebherr Hausgeräte zeigte am Beispiel des Gefrierschranks FNXa 522i, wie echte Kreislaufwirtschaft im Produktdesign aussieht: nicht nachrüsten, sondern von Anfang an mitdenken. Anstelle herkömmlicher PU-Schäume setzt Liebherr auf BluRoX – eine Kombination aus Vakuumisolierung und Perlit, einem fein gemahlenen Lavagestein. Diese Lösung ist energieeffizienter, langlebiger und vollständig demontierbar.

Alle Bauteile – von der Außenhülle bis zum Kältetechnikmodul – lassen sich sortenrein trennen, reparieren und wiederverwerten. Selbst der Perlit kann ohne große Aufbereitung erneut verwendet werden. Das ist nicht nur eine technische Innovation, sondern ein klares Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft – eingebaut in den Alltag.

Was Liebherr im Kleinen vormacht, können wir im Großen umsetzen. Wenn jedes Material von Anfang an so gedacht wird, dass es reparierbar, rückbaubar und wiederverwendbar ist, entstehen echte Werte im Kreislauf. Ob Holzdeck, Sitzmauer oder Pflasterfläche – wenn wir unsere Materialien so wählen wie Liebherr seine Module, schaffen wir nicht nur schöne Außenräume – sondern Verantwortung, die bleibt.

Der Beitrag der Chemieindustrie

Auf dem hochkarätig besetzten Podium diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Forschung, Industrie und Umweltverwaltung darüber, welche Rolle die Chemieindustrie in einer echten Kreislaufwirtschaft spielen könnte. Mit dabei waren:

- Prof. Dr. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes

- Dr. Gitta Neufang, Beiersdorf

- Prof. Dr. Peter Saling, BASF

- Isabel Thoma, traceless materials

Die Grundbotschaft war klar: „Stoffe müssen so entwickelt werden, dass sie wieder zerlegbar sind – sonst ist keine Wertschöpfung im Kreislauf möglich.“

Auch wurde eingeräumt, dass wir langfristig Kohlenstoff aus der Atmosphäre entnehmen müssen, um echte Materialkreisläufe zu schließen – doch die Forschung sei darauf noch nicht vorbereitet. Und Unternehmen müssten neue Geschäftsmodelle entwickeln, um ökologisches Design wirtschaftlich tragfähig zu machen.

„Stoffe müssen so entwickelt werden, dass sie wieder zerlegbar sind – sonst ist keine Wertschöpfung im Kreislauf möglich.“ Konsenz Podium

Soweit, so richtig – und doch blieb ein ernüchternder Eindruck zurück: Trotz klarer Worte war wenig spürbarer Wille erkennbar, wirklich umzudenken. Die Verantwortung wurde oft nach außen verlagert, obwohl gerade diese Branche die Mittel und den Einfluss hätte, echte Transformation zu starten. Kreislauf beginnt nicht in der Theorie – sondern mit mutigen Entscheidungen.

Wir dürfen nicht darauf warten, dass andere – oder „die Industrie" – vorangehen. Wenn wir als Planerinnen und Gestalterinnen schon bei der Materialwahl konsequent handeln, zwingen wir Lieferketten zum Umdenken. Denn was wir verbauen, beeinflusst, was hergestellt wird. Und wenn wir C2C-taugliche Materialien einfordern, verändert sich der Markt. Nicht irgendwann. Sondern genau jetzt – durch unser tägliches Tun.

Apple denkt in Kreisläufen

Referent Frank Lenderink, Direktor für Umweltinitiativen bei Apple, machte klar: Kreislaufwirtschaft ist keine Zukunftsvision mehr – sie wird längst umgesetzt. Bis 2030 will Apple den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte klimaneutral gestalten. Seine Strategie:

- langlebiges Design

- Reparierbarkeit und Softwarepflege

- recycelte Materialien von Anfang an

Schon jetzt bestehen neue iPhones aus 100?% recyceltem Gold und Lötzinn. Und mit eigenen Recyclingrobotern wie Daisy und Dave zerlegt Apple Altgeräte so präzise, dass selbst seltene Rohstoffe wiedergewonnen werden. „Die Verlängerung der Produktlebensdauer ist der effizienteste Weg, Material zu sparen“, betonte Lenderink.

Ob Apple es mit Cradle to Cradle wirklich ernst meint? Das wird sich zeigen.

Aber: Die Richtung stimmt. Und das Konzept hat Signalwirkung – auch für uns im Garten- und Landschaftsbau, wo Produkte genauso von Anfang an auf Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Rückführung hin gedacht werden sollten.

Wenn Apple es schafft, Hightech-Produkte in den Kreislauf zu bringen, dann muss es auch im GaLaBau gelingen. Wir brauchen keine iPhones aus Stein – aber wir brauchen Materialien, die zurückkommen können.

Langlebigkeit darf nicht heißen: ewig haltender Sondermüll. Sondern: pflegbar, reparierbar, rückbaubar. Hersteller müssen mitziehen – aber der Druck muss aus der Branche kommen. Wenn wir konsequent nach besseren Lösungen fragen, wird der Markt reagieren.

Am Ende zeigte der Kongress, dass Cradle to Cradle für den Garten- und Landschaftsbau enorme Chancen erffnet. Durch die Auswahl gesunder, kreislauffähiger Materialien und die Planung rückbaubarer Konstruktionen kann die Branche einen wesentlichen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten. Michael Braungart, der Begründer des Cradle to Cradle-Konzepts, betonte in persönlichen Gesprächen seine Überzeugung, dass der Garten- und Landschaftsbau eine Schlüsselrolle in der Umsetzung dieser Prinzipien spielen kann.

Es liegt nun an uns, diese Verantwortung zu übernehmen und durch innovative Ansätze die Zukunft unserer Branche nachhaltig zu gestalten.

Gutes Geld mit Felsen

Ein Beispiel aus dem GaLaBau sei am Ende noch angefügt. Rainer Heid aus Oberschönegg in Bayern war ja in DEGA schon einmal als „Felsenflüsterer“ vorgestellt worde. „Es ist schwierig, etwas einfach zu machen – aber einfach, etwas schwierig zu machen.“ Diesen Satz habe ich ihm einmal mit besprochen. Er hat genickt, geschmunzelt – und einfach weitergemacht. Denn genau das ist es, was ihn auszeichnet: Er macht die Dinge nicht komplizierter als sie sind. Er denkt klar. Und handelt konsequent.

Cradle to Cradle? Hatte er vorher nie davon gehört. Und doch lebt er es – aus reiner Überzeugung. Nicht, weil es gerade Trend ist. Sondern weil es für ihn das einzig Logische ist. Weil alles andere langfristig keinen Sinn macht.

Rainer hat erst im letzten Jahr den Betrieb von seinem Vater, Bernhard Heid übernommen. Und wer den Senior kennt, weiß: Auch er hatte eine klare Haltung, ein Gefühl für Wertigkeit, für Verantwortung. Diese Werte hat er seinem Sohn mitgegeben – nicht als Regelwerk, sondern als Vertrauen. Und genau daraus entsteht heute etwas Außergewöhnliches.

„Rainers Arbeitsweise ist leise, aber wirksam – und ein echtes Vorbild für Cradle to Cradle im GaLaBau.“ Benedikt Schradi

Er verbaut Felsen, dort, wo andere Mauerscheiben aus Billigbeton setzen. Zwischen den Steinen wird bepflanzt, die Natur übernimmt mit. Das sieht nicht nur beeindruckend aus – es ist auch günstiger, stabiler, ökologischer und vor allem: rückbaubar. Und das Material? In 30 Jahren wertvoller als heute. Seine Wege und Terrassen bestehen fast ausschließlich aus Naturstein. Aber nicht in gebundener Bauweise mit chemischen Fugen und verklebten Lagen – sondern lose verlegt auf Splitt. Die Fugen bleiben offen oder werden mit Splitt verfugt. Das macht die Flächen erweiterbar, reparierbar, rückbaubar – und meist sogar günstiger als die scheinbar moderne „Pfusch-mit-System“-Variante. Rainer verklebt nicht. Er verschmiert keine Fugen mit Materialien, die in fünf Jahren reißen oder sich verfärben. Er macht keine Experimente mit temperaturabhängigen Monokornmörteln, Dehnfugentabellen oder wartungsintensiven Speziallösungen. Er baut einfach – und klug. Seine Mitarbeiter? Klar im Kopf, stark im Handwerk. Ich kenne einige persönlich. Sie wissen, was sie tun – und warum. Weil sie nicht täglich mit chemischen Experimenten jonglieren müssen. Sondern weil die Bauweise nachvollziehbar, robust und sicher ist. Das gibt Selbstbewusstsein – und Stolz. Kundschaft? Anspruchsvoll. Aber Rainer kommuniziert klar. Er erklärt, warum er baut wie er baut. Und wer es versteht, will nichts anderes mehr. Besonders, weil Heid die Gärten oft selbst weiter pflegt – und damit langfristig Verantwortung übernimmt. Pflegeleicht heißt bei ihm nicht „tot“, sondern durchdacht. Und zuletzt: Der erste Edelstahlpool mit biologischer Wasserreinigung steht auch schon. Kein Chlor, keine giftigen Additive – dafür ein Material, das sich problemlos wiederverwerten lässt. Eine echte Materialbank mit Zukunft.

Und, ist das wirtschaftlich? Absolut.Ich kenne seine Zahlen nicht im Detail, aber sie liegen deutlich über dem Branchendurchschnitt. Auch beim Thema Fachkräftemangel: Fehlanzeige. Warum? Weil Sinn und Qualität Menschen anziehen – und weil gute Arbeit eben auch Freude machen darf.

„Ich biete meinen Kunden sogar an, das Material später zurückzukaufen. Macht doch Sinn – es ist ja wertvoll.“ Rainer Heid

Für mich ist Rainer Heid nicht nur ein Kollege – sondern ein Vorbild in unserer Branche. Nicht, weil er laut ist. Sondern weil er zeigt, wie es geht. Weil er intuitiv das lebt, was wir im Rahmen von Cradle to Cradle oft erst mühselig durchdenken müssen. Und sein Vater, Bernhard Heid, Der hat die Basis gelegt. Die Haltung. Den Respekt vor dem Material, dem Kunden, der Natur. Es ist schön zu sehen, was daraus wächst.

Wenn Ihr in Eurem Betrieb etwas verändern willst – schaut Euch an, was Rainer macht.

Prof. Dr. Michael Braungart gehört zu den international einflussreichsten Umwelt- und Chemiewissenschaftlern unserer Zeit. Als Mitbegründer des Cradle to Cradle®-Designkonzepts hat er ein Umdenken angestoßen: Weg von weniger schädlich – hin zu wirklich gut. Produkte sollen so gestaltet werden, dass sie entweder biologische Nährstoffe oder technische Ressourcen im Kreislauf bleiben.

Seine Verdienste und Stationen im Überblick:

- Mitentwickler des Cradle to Cradle-Prinzips (gemeinsam mit Architekt William McDonough)

- Gründer der EPEA GmbH (Environmental Protection Encouragement Agency), ein internationales Innovationsinstitut für umweltintelligente Produkte

- Mitbegründer der Cradle to Cradle NGO mit Sitz in Berlin

- Professor für Eco-Design an der Leuphana Universität Lüneburg

- Internationale Lehraufträge an Universitäten u.?a. in Delft, Rotterdam, Tokyo, und Virginia

- Berater für die Europäische Kommission, die Bundesregierung sowie zahlreiche internationale Unternehmen und Institutionen

- Auszeichnung als “Hero of the Planet” durch das TIME Magazine – für seinen Beitrag zur Transformation von Industrie und Umweltschutz

- Auszeichnung als “Hero of the Sea” durch das italienische Umweltprojekt „1Ocean“ – für sein Engagement gegen Plastikmüll und marine Verschmutzung

- Co-Autor des Bestsellers „Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things“ (gemeinsam mit William McDonough), erschienen in über 25 Sprachen

- Zahlreiche Ehrendoktorwürden und Auszeichnungen, darunter u.?a. der B.A.U.M. Umweltpreis und die Goldene Blume von Rheydt

Michael Braungart ist nicht nur ein brillanter Kopf, sondern ein unbequemer Idealist mit Humor, Herz und Haltung. Er zeigt, dass echte Nachhaltigkeit kein Verzicht, sondern ein Innovationsmotor ist – und dass Branchen wie der Garten- und Landschaftsbau dabei eine Schlüsselrolle spielen können. In einem persönlichen Gespräch betonte er, dass gerade unsere Branche das größte Potenzial hat, Cradle to Cradle in der Fläche Wirklichkeit werden zu lassen und uns dabei unterstützen wird! Es liegt an uns, daraus Zukunft zu machen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.