Bepflanzte Sickermulden bieten Mehrwert

- Veröffentlicht am

Versickerungsmulden sind, zusammen mit weiteren Maßnahmen zur Retention (Abflussverzögerung) und Versickerung von Niederschlagswasser, ein Baustein zur Überflutungsvorsorge. Wichtig ist, das anfallende Regenwasser nicht nur als Entsorgungsprodukt zu betrachten, sondern vor allem auch in seinem Nutzen für die Siedlungsökologie und Freiraumgestaltung. Es bieten sich vier Varianten zur direkten Versickerung von Niederschlagswasser an, die auch miteinander kombiniert werden können. Integrierte Konzepte mit Zisternen sind zu empfehlen.

- Oberirdisch – je nach Flächenverfügbarkeit: Flächen- oder Muldenversickerung

- Unterirdisch – Rohr-/Rigolen- oder Schachtversickerung.

Im Folgenden soll speziell auf die Muldenversickerung eingegangen werden, da hier bezüglich der Bepflanzung noch große Unsicherheiten bestehen, aber ein großes Potenzial zur Erweiterung von klimawirksamen Grünflächen im Siedlungsbereich vorhanden ist. In der FLL-Richtlinie „Empfehlungen zur Versickerung und Wasserrückhaltung" ist die Versickerungsmulde definiert als „eine begrünte (meist) flache Geländevertiefung mit Aufstau und zeitlich verzögerter Ableitung des Wassers". Zielvorgabe sind eine maximale Entleerungsdauer von 24 h und eine Einstauhöhe von nicht mehr als 0,30 m. Die Muldenböschungen sollten nicht steiler als 1 : 1,5 (besser 1 : 2) geneigt sein, um Erosion zu minimieren.

Grüne Versickerungsanlagen erfordern – je nach Standort – zusätzliche Flächen von 10 bis 20 % der zu entwässernden befestigten Flächen. Für die standortgerechte Dimensionierung sind die ortsüblichen Niederschläge, die befestigten Anschlussflächen sowie die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens und des Baugrunds vorab zu bestimmen. Wenn es die Flächengröße hergibt, können zusätzlich zu den Versickerungsmulden Varianten mit Einstauflächen angelegt werden, die für eine längere Verweildauer des Niederschlagsabflusses sorgen. Diese bergen zum einen Möglichkeiten, die Verdunstungsrate zu erhöhen, und bieten zum anderen zusätzliche gestalterische Chancen.

Anforderungen an das Substrat

In der FLL-Richtlinie ist von „geeignetem Bodenmaterial in einer Dicke von mindestens 10 cm" die Rede, das nach DWA A-138 als „Oberbodenschicht" definiert ist. In Verbindung mit einer Begrünung soll eine nicht mehr als 20 cm dicke Schicht mit einer Wasserdurchlässigkeit kf 1 × 10 –5 m/s nach DIN 18130 aufgetragen werden. Problematisch ist jedoch oft die Befrachtung mit Unkrautsamen. Alternativ können spezielle Substrate verwendet werden, um den Pflegeaufwand zu minimieren. Allerdings müssen diese sowohl den oben genannten Vorgaben der Wasserdurchlässigkeit genügen und trotzdem das Wasser erst zeitlich verzögert an das Grundwasser abgeben, um die Reinigung zu gewährleisten. Vorgaben für die Substratwahl sind länderspezifisch geregelt und müssen an den zuständigen Stellen erfragt werden.

Um den Pflegeaufwand gering zu halten, ist über der mindestens 20 cm dicken Vegetationstragschicht aus Oberboden oder mineralischen Stoffen ein Auftrag einer zusätzlichen Schicht aus wasserdurchlässigen Mulchmaterialien wie Sand, Kies oder Kalkschotter wünschenswert, sofern keine kommunale Vorgabe dagegenspricht.

Anforderungen an die Bepflanzung

Laut DWA-A 138 wird in der Regel eine Rasenansaat empfohlen als sofort wirkende Erosionssicherung auch Muldenbegrünungsmatten oder Rollrasen. Keine Bedenken gibt es gegen Bepflanzung mit Bodendeckern und Hochstauden. Für Rigolen sollen nur Flachwurzler, aber keine flachwurzelnden Koniferen verwendet werden. Der Abstand von Bäumen sollte mindestens die Hälfte des Kronendurchmessers betragen. Nach FLL (2005) dürfen in Versickerungs- und Rückhalteanlagen keine Sträucher und Bäume gepflanzt werden – allerdings ist dies keine bindende normative Vorschrift, sondern eine Richtlinie mit Empfehlungscharakter. Für spezielle Retentionsflächen treffen die entsprechenden Normen keine zusätzliche Aussage zur Bepflanzung.

Möglichkeiten der Begrünung

Der schnelle Schluss der Bodenoberfläche vermeidet Erosion. Folgende Begrünungsarten stehen zur Verfügung:

- Die Vorteile der Rasenbegrünung liegen in der immergrünen, stark durchwurzelten Vegetationsdecke sowie der relativ einfachen Pflege. Viele handelsübliche RSM-Standardmischungen eignen sich hierfür, zum Beispiel RSM 2.4. Gebrauchsrasen-Kräuterrasen oder RSM 7.1 Landschaftsrasen-Standard. Nachteilig sind häufige Schnittmaßnahmen und die nicht ganz problemlose Mahd bei steilen Böschungen. Optisch und ökologisch bietet Rasen wenig.

- Ansaaten mit blütenreichen mehrjährigen Mischungen können eine ökologisch wertvolle und attraktive Alternative zu einer Rasenansaat darstellen. Je nach optischem Anspruch und Lage der Fläche können das Mischungen mit gebietsheimischen Arten sein, sogenannte RSM Regio-Mischungen oder speziell im Siedlungsbereich kombinierte blütenreiche Mischungen mit einem Anteil nicht heimischer Arten, wie sie in den letzten Jahren immer häufiger im innerstädtischen Raum anzutreffen sind. Je nach Mischung fallen lediglich ein bis zwei Schnitte im Jahr an sowie Kontrollgänge auf Gehölze und unerwünschte Dauerunkräuter.

- Begrünung mit Stauden, Gräsern und Geophyten: Gerade im Siedlungsbereich lassen sich durch eine gestalterisch ausgerichtete Artenwahl attraktive Pflanzflächen schaffen, die gleichzeitig Versickerungsfunktionen übernehmen. Mit Bienenweidepflanzen kann man Insekten fördern. Bei der Etablierung einer standortgerechten Vegetation und deren Anforderungen an die technische Ausgestaltung der Mulden bieten sich zwei Gestaltungsvarianten mit Übergangsformen an:

- Sickermulden als „Trockenstandort"

- Sickermulden in Kombination mit Einstauflächen als wechselfeuchter Standort.

Natürliche Vorbilder können wichtige Hinweise auf die Pflanzenauswahl geben. Für den Siedlungsbereich stehen Arten fremdländischer Herkunft ergänzend bereit.

Sickermulden als „Trockenstandort"

Eingebrachte Pflanzen müssen – zumindest im unteren Bereich der Mulde – gelegentlich im oder unter Wasser stehen. Wesentlich für ihre (Über-)Lebensfähigkeit ist, dass sie bei Überflutungen nicht mit Boden- oder Schlammteilen bedeckt werden. Da jedoch das Überschusswasser im Regelfall von vorgefilterten Bereichen stammt und bei normgerechter Ausgestaltung der Mulde nicht länger als 24 h verweilt, besteht keine Gefahr von Verschlickung und Verdichtung und der gelegentliche Einstau wird von den allermeisten Arten toleriert.

Prinzipiell ist daher von einem überwiegend trockenen Standort auszugehen, das heißt, die Artenauswahl sollte so erfolgen, dass die Pflanzen ohne weitere Zusatzbewässerung am gegebenen Standort überdauern können. In Abhängigkeit der ortsüblichen Klimaverhältnisse können Gärtner folglich bei der Artenauswahl auf das breite Repertoire der Artenlisten der trockenen bis frischen Freifläche nach Sieber zurückgreifen. Je nach Substrat finden sich zusätzliche Arten in den Lebensbereichen Steppenheide, Steinflächen, Felssteppen, Matten und Freiflächen mit Heidecharakter.

Pflanzen mit großer Feuchtigkeitstoleranz aus wechselfeuchten oder wechseltrockenen Standorten sind vor allem im Sohlbereich besonders gefragt. Nässeempfindliche Arten wie Thymian sollten hier gemieden werden. In niederschlagsreichen Wintermonaten zum Beispiel kann dies problematisch werden, wenn gleichzeitig Frost herrscht. Ist eine zeitweise Bewässerung während längerer Trockenperioden möglich, erweitert sich das Artenspektrum.

Bepflanzung von Sickermulden – LWG-Projekte

In LWG-Projekten konnte eine Reihe von Pflanzenarten in derartigen Anlagen geprüft werden. In einem ersten Lysimeterversuch im Jahr 1998 bis 2002 bewährten sich Molinia caerulea , Iris sibirica sowie Iris pseudacorus bezüglich Wachstum und Versickerungsleistung im Vergleich mit Rasen. Darüber hinaus erwiesen sich Geranium sanguineum ‘Compactum‘, Achillea millefolium (rote Sorte), Calamagrostis arundinacea var. brachytricha , Inula ensifolia ‘Compacta‘ sowie Teucrium chamaedrys als dauerhaft vital. Diese Arten wurden in einem Versuch in Versickerungsmulden bei unterschiedlichen Substrataufbauten geprüft, in denen der Oberflächenabfluss von definierten Anschlussflächen auch bis zum Überstau bei Starkregenereignissen kontinuierlich simuliert wurde. Die bepflanzten Mulden konnten circa ein Drittel mehr Wasser aufnehmen als der Rasen in den Vergleichsmulden.

Die Bewirtschaftung des Oberflächenabflusses der Gebäude und Belagsflächen im Betriebsgelände des Instituts für Stadtgrün und Landschaftsbau erfolgt ebenfalls durch bepflanzte Versickerungsmulden. Folgende weitere Arten behaupten sich hier seit knapp 20 Jahren: Iris sibirica in Sorten ‘White Swirl‘ und ‘Caesar‘, Lysimachia ciliata ‘Firecracker‘, Hemerocallis citrina und Hemerocallis middendorfii , Molinia in Arten und Sorten, Eupatorium fistulosum in Sorten, Lythrum salicaria und Sorten sowie Vernonia arkansana .

2012 entstanden an der LWG weitere Versickerungsbereiche, die neben dem Dachabfluss das Oberflächenwasser von angrenzenden befestigten Flächen und den Überschuss der Regenwasserzisternen aufnehmen müssen. Diese erhielten eine artenreiche Bepflanzung. Als Substrat dient 30 cm dick aufgetragener Oberboden, der mit Kalksplitt (8/16 mm) 5 cm abgemulcht wurde. Der Standort entspricht dem Lebensbereich sonnige Freifläche (Fr1-2). Bewusst wurden Arten aus unterschiedlichen Lebensbereichen kombiniert, um herauszufinden, welche sich für den Standort am besten eignen. Da die Flächen zu den repräsentativen Bereichen der LWG gehören, wurden diese regelmäßig gepflegt und in Trockenzeiten bewässert. So haben sich die meisten Pflanzen gut gehalten. Spitzenreiter waren die Gräser Panicum virgatum und Calamagrostis × acutiflora ‘Karl Foerster‘ sowie Euphorbia seguieriana ssp. niciciana bei den Stauden.

Letztere hat sich durch die Bewässerung sehr üppig entwickelt und ausgesät, sodass sie in der Pflanzung stark dominiert. Bei ihr empfiehlt sich eher eine geringe Stückzahl. Aufgrund der hohen Trockenheitsresistenz ist sie allerdings für Extremstandorte hervorragend geeignet und selbst in den Wintermonaten noch recht attraktiv. Als empfehlenswert haben sich auch Liatris spicata , Sedum telephium ‘Matrona‘, Solidago caesia , Iris spuria sowie Geranium renardii ‘Philippe Vapelle‘ erwiesen. Anemone sylvestris , Sporoblus heterolepis ‘Cloud‘ und Salvia nemorosa ‘Caradonna‘ haben sich zwar nicht üppig entwickelt, aber gut gehalten. Aster turbinellus entwickelte sich gut und die hellvioletten Blüten harmonieren im Herbst hervorragend mit dem Dunkelrot von Bistorta amplexicaulis ‘Blackfield‘. Die „Flops" finden Sie im Kasten rechts, unten.

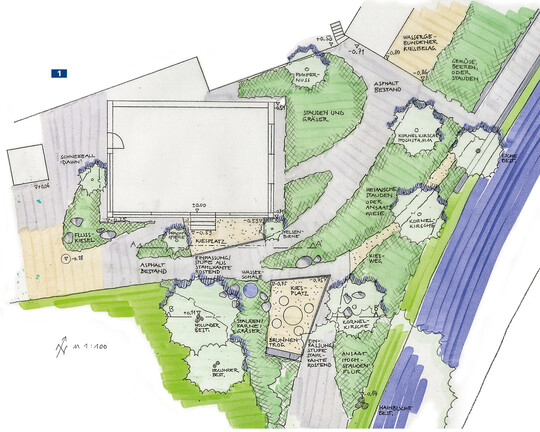

Reales Projekt im Wohngebiet

Neben den Modellversuchen der LWG konnten in einem realen Pilotprojekt in einem Neubaugebiet der Gemeinde Willanzheim im Steigerwald weitere Pflanzenarten getestet werden. Dort wurden 2007 Versickerungseinrichtungen in Form von bepflanzten Mulden mit nachgeordneten Überlaufbecken errichtet mit dem Ziel, kein Niederschlagswasser aus dem bebauten Gebiet zusätzlich in die Vorflut abzuleiten. Hierfür wurden zwei Pflanzenkombinationen zusammengestellt. Von vier Mulden wurden je zwei mit einer Artenauswahl für eher trockene Verhältnisse bestückt und zwei mit Arten, die eher einen frischen Standort bevorzugen. Zur Pflanzvorbereitung wurde im versickerungsaktiven Bereich auf Miete gelagerter Oberboden aus der ehemals landwirtschaftlichen Fläche 20 cm dick aufgetragen. Die Tabellen 1 und 2 geben einen Überblick über die verwendeten Arten und deren Entwicklung nach elf Jahren.

Bisher haben sich die eher frisch ausgestatteten Mulden am besten entwickelt. Offensichtlich reichte das Regenwasser zusammen mit dem Oberflächenabfluss der angeschlossenen Dach- und Belagsflächen für ein gutes Wachstum aus. Selbst der trockene Sommer 2018 wurde gut überstanden. Fast alle ursprünglich gepflanzten Arten sind noch vorhanden und geben ein positives Bild. Lysimachia ciliata ‘Firecracker‘ als sehr starkwüchsige Art hat im Laufe der Zeit einen geschlossenen Bestand im inneren Muldenbereich gebildet, muss allerdings immer wieder eingedämmt werden. Gut gehalten haben sich Gillenia trifoliata , Iris sibirica , Hemerocallis in früh- und spätblühenden Sorten, Geranium renardii ‘Philippe Vapelle‘ sowie die verwendeten Gräser Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch‘ und Molinia caerulea ‘Strahlenquelle‘.

Die Grundstücke, die den beiden trockenen Mulden zugeordnet sind, wurden erst in den letzten zwei, drei Jahren bebaut. Bis auf den Winterrückschnitt durch die Gemeinde wurde in dieser Zeit kaum gepflegt. Zudem herrschte ein großer Beikrautdruck durch die nahen Brachflächen. Die Mulde wurde zeitweise als Materiallager benutzt. Trotz der widrigen Umstände und der extremen Trockenheit 2018 konnte sich noch eine Reihe an Arten halten. Die eindeutigen „Gewinner" sind hier: Aronia melanocarpa ‘Viking‘ – im oberen Böschungsbereich, Euphorbia seguieriana subsp. niciciana , Geranium sanguineum ‘Elsbeth‘ sowie Anemone sylvestris , die vom oberen Bereich der Krone in die Böschung eingewandert ist. Auch Iris spuria , Iris sibirica , Achillea filipendulina ‘Coronation Gold‘ und Inula ensifolia ‘Compacta‘ sind noch in mehreren Exemplaren vorhanden. Lediglich Carex buchananii und Lythrum salicaria sind komplett ausgefallen, alle weiteren Arten überlebten zumindest als Einzelpflanzen.

Sickermulden als wechselfeuchter Standort

2018 wurden im Rahmen des Forschungsprojekts „Klimaforschungsstation" der LWG in Würzburg zwei weitere Versickerungsmulden angelegt, wovon eine als Retentionsmulde mit einer Kunststoffabdichtung ausgebildet ist. Ein Teil des Niederschlagswassers von Dach- und Belagsflächen wird zunächst zurückgehalten und bis maximal 25 cm angestaut, bevor es in die zweite klassische Versickerungsmulde läuft. Die Anstaumulde soll als Verdunstungsfläche modellhaft zur Klimamäßigung beitragen.

Die Artenauswahl ist deutlich eingeschränkter als bei klassischen Versickerungsmulden, da diese sowohl zeitweilige Überstauung als auch Austrocknung bei längeren Trockenperioden tolerieren müssen, wenn eine Wassernachspeisung zum Beispiel durch Grauwasser nicht möglich ist. Durch den extrem trockenen Sommer 2018 fiel die Mulde der Klimaforschungsstation immer wieder längere Zeit trocken. Der Sohlbereich wurde mit robusten Arten, zum Beispiel Juncus inflexus , Iris pseudacorus und Lythrum salicaria bepflanzt, die sich allesamt gut entwickelten. Auch Euphorbia palustris ‘Teichlaterne‘, Achillea ptarmica ‘Boule de Neige‘ sowie Liatris spicata ‘Floristan White‘ und Lychnis flos - cuculi konnten im unteren Bereich der Muldenböschung gut Fuß fassen.

Verwendung von Gehölzen

Es spricht nichts gegen die Verwendung von Gehölzen, wenn die Funktion der Anlagen nicht beeinträchtigt wird. Gehölze können das Kleinklima verbessern und die Raumwirkung optimieren. Ausreichende Abstände zu Ein- und Überleitungsrohren sollten eingehalten und die Entfernung des Falllaubs sichergestellt werden. Im erwähnten Baugebiet wurden in den oberen Bereichen der Überlaufmulden Halimodendron halodendron , Potentilla fruticosa ‘Abbotswood‘, Cytisus nigricans ‘Cyni‘ sowie Aronia melanocarpa ‘Viking‘ verwendet, die sich allesamt bewährt haben.

Es gibt wenig wissenschaftliche Untersuchungen über die Eignung von Gehölzen in Verbindung mit Versickerungssystemen. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung eines Berliner Verbundprojekts gibt es erste Handlungsempfehlungen: mehr Bäume, Sträucher und Bodendecker in Mulden verwenden; Bäume – speziell Kleinbäume – vorrangig im Sohlbereich platzieren. Welche Arten sich für solche Situationen eignen, ist ein zukünftiges Forschungsfeld.

Erkenntnisse für die Pflanzenverwendung

Aus den Ergebnissen ist zu schließen, dass durch die Versickerung keine nennenswerten Einschränkungen für die Verwendung der sonst üblichen standortgerechten Pflanzen entstehen. Im Gegensatz zu einer ebenflächigen Pflanzung führen Sammlung und Einleitung des Niederschlagswassers aus den angeschlossenen Flächen in die Mulden zu einem leicht verbesserten Wasserangebot, ohne ein Staunässeproblem zu verursachen. Je flacher die Versickerungsbereiche angelegt sind, umso unproblematischer sind Pflanzenauswahl und Pflanzung.

Um Erosion bei steileren Mulden zu vermeiden, sollte ein Mindestanteil an Bodendeckern oder Ausläufer treibenden Arten verwendet werden. Bei einer Pflanzdichte von 5 bis 8 Stauden/m² – wie sie auch bei Staudenmischpflanzungen zugrunde gelegt wird – sowie der Wahl teils immergrüner oder wintergrüner Arten sollte die dauerhafte Funktion ohne Verschlämmung gewährleistet sein. Prinzipiell sind Staudenmischpflanzungen, die in ihrer Zusammensetzung auf eine geschlossene Pflanzendecke abzielen, durchaus geeignet.

Auch Zwiebelpflanzen wie Camassia -, Leucojum -Arten, Narzissen, Schachbrettblume, Krokusse sowie Schnittlauch und viele mehr sind denkbar. Vorteil einer artenreichen Ausstattung bei geschickter Pflanzenauswahl ist eine lange Blütezeit, die nicht nur der Ästhetik dient, sondern auch Insekten fördern kann. Mit einem Mix aus Arten unterschiedlicher Standortanpassung kann ein Großteil langfristig überleben.

Pflege nicht aufwendig

Das Hauptaugenmerk liegt darauf, einer Verschlämmung und Selbstabdichtung vorzubeugen. Hierzu ist mindestens einmal jährlich der Aufwuchs komplett zu entfernen, ebenso Laub und Unrat, insbesondere im Versickerungsbereich. Ein Eintrag verschlämmender Stoffe ist zu vermeiden; der Auflauf von Gehölzsamen muss eingedämmt werden (DWA A-138).

Prinzipiell fallen bei der Pflege von Versickerungsmulden nicht mehr Arbeitsgänge an als bei konventionellen Staudenpflanzungen. Neben der Aufwuchsentfernung im Spätwinter sind während der Vegetationsperiode zwei bis vier Jätgänge einzuplanen sowie Wässergänge abhängig von der Witterung. Während der Fertigstellungspflege sollte auf alle Fälle während anhaltender Trockenphasen gewässert werden.

Bepflanzte Mulden praktisch umsetzen

Grüne Versickerungseinrichtungen erfordern zusätzliche Flächen. Dafür besteht ein großes gestalterisches Potenzial. Ist der Platz knapp, bietet es sich an, Grünflächen von vornherein als Versickerungsgrün anzulegen und Funktion und Nutzen zu kombinieren. Werden diese als Blühflächen ausgebildet, sind sie gleichzeitig ein Gewinn für Klima und Biodiversität. Damit sie auch beim Bürger gut ankommen, muss die Pflege garantiert werden, sonst könnten Kombiprojekte zum Scheitern verurteilt sein.

Vor allem beim Anschluss privater Grundstücke sind die Optionen einer Versickerung vor der Haustür mit dem Grundstückseigner und Hausbesitzer rechtzeitig zu erörtern. Daraus erwächst Verständnis, die bereits bei Erschließung vor dem Hausbau angelegten Versickerungsmulden während der Baumaßnahmen abzusperren und vor unnötigem Stoffeintrag oder Verdichtung zu schützen. Nur so kann es vielleicht auch gelingen, die Mulde vor der Haustür als erweiterten Vorgarten zu begreifen und dafür eine Verantwortung hinsichtlich Pflege und Unterhaltung zu schaffen.

Versickerung

Normative Vorgaben und technische Voraussetzungen

Wie und wo Regenwasser versickern darf, ist auf Bundesebene vor allem durch das Wasserhaushaltsgesetz geregelt. Die Länder können ergänzende oder abweichende Regelungen treffen, sofern das Bundesgesetz ihnen dazu die Möglichkeit gibt. Darüber hinaus gibt es auf kommunaler Ebene Satzungen, die Aussagen über die Versickerung von Niederschlagswasser treffen. Technische Vorgaben auf Bundesebene sind über einschlägige DIN-Normen sowie die ATV: DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" (2005) und in der FLL-Richtlinie „Empfehlungen zur Versickerung und Wasserrückhaltung" (2005) definiert. Beide Richtlinien werden derzeit überarbeitet. AEH

LWG Veitshöchheim

Pflanzenentwicklung in den Versickerungsmulden nach sechs Jahren

Vital/sehr gut entwickelt

- Calamagrostis × acutiflora ‘Karl Foerster’

- Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch’

- Molinia caerulea ‘Strahlenquelle’

- Anemone sylvestris

- Euphorbia seguieriana niciciana

- Geranium renardii ‘Philippe Vapelle’

- Iris spuria ‘Frigia’

- Liatris spicata ‘Floristan Violett’

- Solidago caesia

Gut entwickelt, einzelne Ausfälle

- Aster laevis ‘Blauschleier’

- Aster turbinellus

- Aster × frikartii ‘Wunder von Stäfa’

- Bistorta amplexicaulis ‘Blackfield’

- Filipendula vulgaris ‘Plena’

- Liatris spicata ‘Floristan White’

- Salvia nemorosa ‘Caradonna’

- Sedum telephium ‘Matrona’

- Sporobolus heterolepis ‘Cloud’

- Veronica teucrium ‘Knallblau’

- Leucojum aestivum ‘Gravetye Giant’

Viele Ausfälle/weniger empfehlenswert

- Echinacea purpurea ‘Vintage Wine’

- Euphorbia polychroma ‘ Bonfire’

- Filipendula ulmaria ‘Plena’

- Kniphofia uvaria ‘Green Jade’

- Lythrum salicaria ‘Stichflamme’

- Sedum telephium ‘Aubergine’

Bepflanzte Mulden

Erkenntnisse werden genutzt

Modellversuche an der LWG (Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim) und an anderen Standorten haben vielversprechende Ansätze zur Wirksamkeit und zur Gestaltung vegetationsfähiger Versickerungseinrichtungen aufgezeigt. Hierbei fiel auf, dass die Leistungsfähigkeit von bepflanzten Mulden – vor allem in konventioneller zweischichtiger Bauweise – sogar ein größeres Versickerungspotenzial aufwies als mit Rasen bestockte Muldenvarianten.

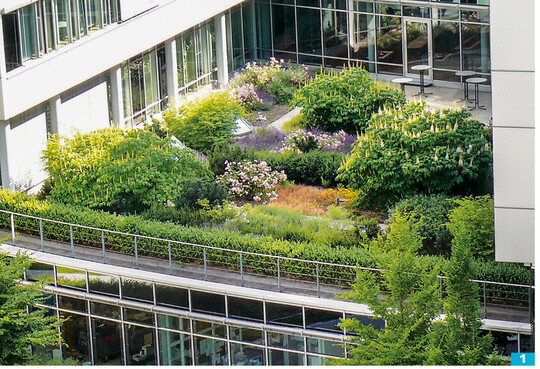

Heute werden diese Erkenntnisse in realen Bauprojekten erfolgreich umgesetzt. Im Weißbuch Stadtgrün „Grün in der Stadt – Für eine lebenswerte Zukunft" empfiehlt der Bund den Kommunen, das Regenwassermanagement auf Rückhalt und Verdunstung auszurichten als Maßnahme zur Stärkung des Klimaschutzes.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.