Schlau wässern

Städtisches Grün leidet unter schwankender Witterung mit anhaltenden Hitzeperioden und kurzen, heftigen Regengüssen. Einfach die Pflanzen auszutauschen, reicht nicht. Neue Pflanz- und Pflegeweisen, smarteres und nachhaltigeres Arbeiten sind angesagt! Nur so können Pflanzen, vor allem Bäume, ihre kühlende und filternde Wirkung entfalten und gleichzeitig Wasser effektiv eingesetzt werden.

- Veröffentlicht am

Wie man sich bettet, so liegt man – oder wie man einen Baum pflanzt, so wächst er. Dass das Pflanzen und die Vorbereitung der Pflanzgrube oder Pflanzfläche elementar für das Anwachsen und die langfristige Entwicklung von Pflanzen sind, hat sich inzwischen herumgesprochen. Mit den FLL-Richtlinien ist Deutschland gut ausgerüstet, um einen nachhaltigen Baumstandort zu gestalten. Die FLL-Baumsubstrate sind sogar so gut, dass sie auch im europäischen Ausland nachgefragt werden oder als Referenz dienen.

Dennoch hört bei den meisten Baumstandorten bei 12 m³ der Spaß auf. Wurzelraumerweiterungen unter Parkplatzflächen oder Gehwegen gehören immer noch in die Kategorie „Innovation", auch wenn sie bereits Standard sein könnten. Die europäischen Nachbarn zeigen da schon eher, wie es funktionieren kann. Bekanntes Beispiel ist die Skelettboden-Pflanzweise („Stockholmer Modell" nach Embrén), bei der die Pflanzgruben großzügig unterirdisch durch Baukörper aus sehr grob gebrochenen Steinen verbunden werden. Diese Steine, meist Granit mit den Körnungen 100/150, fallen in Schweden oft an. Sie werden dort in Schichtstärken von mindestens 60 cm eingebaut und mit humusreichem Material und/oder aufgeladener Pflanzenkohle eingeschlämmt. Verbunden mit einer Belüftungsschicht bringt eine solche Bauweise Wasser und Luft in die unteren Schichten, dient den Bäumen als Wurzelraum und ist dennoch belastbar genug, sodass Gehwege darauf zugelassen sind.

Seit 2017 wird dieses System auch in Österreich angewandt, zum Beispiel in Graz und in Wien. Wie in Schweden wird das Oberflächenwasser der angrenzenden Wege und Straßen in die Pflanzflächen eingeleitet. So können diese Pflanzweisen auch Starkregen aufnehmen, speichern und Spitzen in Kläranlagen brechen. Mit Belastungen des Oberflächenwassers wird dabei unterschiedlich umgegangen. In Schweden kann auch Wasser von Dachflächen eingeleitet werden, das zusammen mit der Schneeschmelze das System durchspülen soll. In Wien werden nur starke Wassermassen in die Baumscheiben geleitet. Geringe Niederschläge mit Sedimenten oder hoher Konzentration an Schadstoffen werden in die Kanalisation abgeführt.

Ähnlich arbeiten Kunststoffkörbe, zum Beispiel der TreeTank von Wavin . Diese modularen Körbe können leicht eingebaut werden und versprechen ebenso eine Wurzelraumerweiterung sowie eine Wasserspeicherung durch entsprechendes Substrat. Vorteil im Vergleich zur Verwendung von Strukturboden mit 100/150-Steinen ist, dass hier mehr durchwurzelbares Volumen zur Verfügung steht. Aber: Ob wir es uns leisten können, noch mehr (nicht recycelten!) Kunststoff in den Boden zu bringen, ist fraglich.

Gießen per Tankwagen zu zeitaufwendig?

Gute Pflanzweisen und Substrate helfen nur, wenn wir Regen haben. Bei langanhaltenden Trockenperioden kommen wir nicht umhin, Pflanzungen zu wässern. Dabei stellt sich die Frage, wie das Wasser zu den Pflanzen oder Bäumen kommt. Bei Tankfahrzeugen hat es zwar auch Innovationen gegeben. So gibt es arbeiterfreundliche Komplettlösungen mit leistungsstarken Pumpen und Gießarmen sowie Tanks mit Kaskadenbauweise wie bei Fiedler oder mit Schwallwänden wie bei Cemo . Aber ist es sinnvoll, mit kleinen oder großen Geräteträgern, Traktoren oder Lkw durch die Stadt von Baum zu Baum zu fahren und zu warten, bis wir 100 bis 200 l Nass an den Baum gebracht haben?

Bewässerungssäcke

Seit längerem haben Bewässerungssäcke wie der Treegator oder der Watercoat die Städte erobert. Sie erleichtern die Wassergabe am Baumstandort. Ein Sack kann in der Regel 60 bis 100 l Wasser aufnehmen, die er dann langsam durch eine perforierte Öffnung innerhalb mehrerer Stunden wieder abgibt. Durch das Zusammenzippen von mehreren Säcken können größere und ältere Bäume versorgt werden. Problem hier ist, dass die Feinwurzeln eigentlich schon weit weg vom Stamm sind und dort ihr Wasser brauchen – nicht aber am Stamm.

Aus Tschechien kommt eine Lösung dafür: Der Treeib , ein Sack, der 1.000 bis 1.500 l Wasser fassen und in die Traufstreifen von alten Bäumen gelegt werden kann. So sollen auch Bestandsbäume, die zum Beispiel unter dem Rückgang des Grundwasserspiegels leiden, effektiv mit Wasser versorgt werden können. Der Sack besteht aus einem Material, das auch für Marineboote verwendet wird, und ist relativ widerstandsfähig, wie Peter Harder vom Bedarfshandel Hermann Meyer beschreibt. Ein Flicken wird dennoch gleich mitgeschickt – für den Fall der Fälle.

„Baumquartier und Wasserspeicher zugleich ist das Alveus Wasserreservoir von Humberg. In verschiedenen Kammern, die an den Seiten der Grube sitzen, kann Regenwasser eingespeist werden. Dieses versickert dann zeitverzögert und ermöglicht es, auch Starkregenereignisse aufzunehmen. Je nach Belastungsklasse sollte ein Filter der Anlage vorgeschaltet werden. „Zuleitungen von Dachwasser und nicht befahrenen Gehwegen brauchen aber nur einen normalen Schmutzfilter", erklärt Marius Ernst von Humberg und verweist auf die DWA-Richtlinien. Abgeschlossen wird das System von einem Baumrost, der ebenfalls über einen Wassertank verfügt und mit Gießwasser gefüllt werden kann. Der Rost, das Bewässerungssystem Sipa, kann auch auf bestehende Baumquartiere montiert werden. Neu ist, dass das Sipa-System auch als Unterflurlösung unterhalb von Pflasterflächen und als Wurzelbrücke verwendet werden kann.

Das Alveus System wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert und zusammen mit der FH Münster entwickelt. Die FH begleitet das System auch wissenschaftlich.

Ähnliche Lösungen bietet auch das Startup Awatree (www.awatree.com) in unterschiedlichen Ausführungen an. Die Firma will in Städten ein System installieren, das aus einem Netzwerk oberirdischer Gefäße („Cubes") besteht, die das Wasser auf der Basis von Wetter- und Baumdaten cloudbasiert an die Bäume abgeben. Der Clou dabei: Die Gefäße können auch in Stadtmöbel integriert werden und dienen damit einem doppelten Zweck.

Für Staudenflächen eignen sich im öffentlichen und gewerblichen Grün Tröpfchenbewässerungen, die Winddrift und Evaporation fast ausschließen. Alternativ gibt es Unterflurbewässerungen. So bietet Lite-Soil zum Beispiel neben Vliesen zur Wasserspeicherung ein System zur flächendeckenden Wasserversorgung an. Immerhin gibt es eine Variante (Bio1), die aus Zellulosefasern besteht und nach ein bis zwei Jahren verrottet sein soll. Die Bio5-Variante besteht aus Polymilchsäuren und soll nach fünf Jahren abgebaut sein. Die Vliese gibt es auch als wasserspeicherndes Netz, das um Ballen gezogen werden kann.

Sicherlich sprengen solche Bewässerungssysteme den Rahmen des Möglichen vieler Kommunen und Wohnungsbaugenossenschaften. Einerseits wegen der Baukosten, andererseits wegen des Unterhalts. Es sei denn, man hat Pflanzungen, die über Jahrzehnte existieren (sollen) und rechnet langfristig. Gerade im Mehrgeschosswohnungsbau hat sich ein Phänomen über die Jahre eingeschlichen, das es Gärtnern und Bewohnern schwer macht, Pflanzungen zu wässern: Das Abschaffen des Außenwasserhahns. Kilometerweises Ziehen und Schleppen von Schläuchen über Straßen und Gehwege ist eine Zumutung. Nachhaltiges Bewässern sieht anders aus.

Trinkwasser sparen, aber wie?

Sauberes Trinkwasser gehört geschützt. Nicht ohne Grund verbieten manche Landkreise ihren Anwohnern während Trockenperioden das Bewässern ihres Gartens oder die Entnahme von Wasser aus Seen und Fließgewässern. Schaut man auf die Meldungen über Tiefststände in Flüssen und das Verlanden von Seen im Hochsommer, ist das sinnvoll, denn hier leidet auch die Wasserfauna.

Also was tun, um Trinkwasser zu sparen? Gereinigtes Abwasser aus Kläranlagen, sogenanntes Klarwasser, könnte eine Alternative sein, sagt Thomas Maag, Abteilungsleiter bei Stadtgrün Osnabrück. Hier wird Klarwasser, das normalerweise in Flüsse abgeleitet wird, zur Bewässerung von Straßenbäumen verwendet. Eine spezielle Lösung, gegen die nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt keine Einwände bestehen: Wichtig dabei ist, dass nur unterwiesenes Personal das Wasser verwenden darf. Immerhin handelt es sich hier eben nicht um Trinkwasser. So darf das Wasser nicht zum Händewaschen oder „Abkühlen" verwendet werden. Auch sollte es nicht unbeaufsichtigt, zum Beispiel über Regner, verteilt und nicht versprüht werden, da so Keime in die Luft gelangen könnten. Sowieso sollten nur Bäume in Grünstreifen und auf keinen Fall an Kitas oder Schulen oder in Innenstadtbereichen gewässert werden, wie Maag erklärt.

Aber nicht jede Verwaltungseinheit stimmt dieser Maßnahme zu, wie Axel Raue vom Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer mitbekommen musste. Er hat in Iserlohn keine Erlaubnis zur Entnahme von Klarwasser aus der Kläranlage bekommen. Als Argument wird neben den hygienischen Aspekten das Risiko angeführt, dass gefährliche Stoffe aus dem Abwasser in das Grundwasser gelangen können.

Die Verwendung von alternativen Wasserressourcen benötigt etwas mehr Hirnschmalz bei der Umsetzung, ein enges Zusammenarbeiten mehrerer Gewerke und Planer genauso wie offene Genehmigungsbehörden. Dass es möglich ist, Regenwasser aufzufangen und zur Bewässerung zu nutzen, zeigen Projekte wie der Potsdamer Platz und die ufaFabrik in Berlin, wo Niederschlag in Zisternen und offenen Wasserflächen zur Toilettenspülung und zur Bewässerung von Grünflächen gespeichert wird. Leider sind solche Projekte immer noch rar und eher in den boomenden Städten in Asien zu sehen.

Nach anderen Möglichkeiten, Regenwasser zu nutzen, sucht man derzeit im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier arbeitet man gerade an zwei Projekten, wie Jochen Flenker aus der Abteilung Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt des Bezirks sagt. Ein Projekt zielt auf überschüssiges Wasser aus einem Freibad ab. Dabei soll sowohl Dachwasser als auch Wasser aus den Überläufen der Schwimmbecken gesammelt und zur Bewässerung von Grünflächen genutzt werden. Ein anderes Projekt im neuzugestaltenden Preußen Park zielt auf das Sammeln und Speichern von Niederschlagswasser auf beziehungsweise unter einem zentralen Rasenrondell ab. Auch hier soll das Wasser in Zisternen gesammelt und dann für die Grünflächen genutzt werden. „So kann man im Umkehrschluss auch die Grünflächen intensiver pflegen und die Freifläche aufwerten", erklärt Flenker. Mit der Umsetzung des Preußen Parks soll 2023 begonnen werden.

Wissen statt Vermuten

Ein anderer Ansatz ist es, Wasser gezielter und bedarfsgerechter einzusetzen. Feuchtesensoren in Baumgruben können anzeigen, welche Bäume frisches Nass besonders nötig haben. Das spart nicht nur Wasser, sondern auch wertvolle Zeit. Dabei soll nicht jeder Baum mit einem Sensor ausgestattet werden, erklärt Christoph Sternberg von Arbor Revital. „In einem Straßenzug benötigen wir fünf Baumstandorte mit drei Sensoren in unterschiedlichen Tiefen", erklärt der für die Digitalisierung verantwortliche Kopf des Teams. Die Sensoren werden auf 30, 60 und 90 cm eingebaut. Vor allem die 90-cm-Sensoren sind wichtig, wie Sternberg erläutert: „So können wir sehen, wie viel Wasser noch tief im Boden ist. Da wollen wir die Baumwurzeln ja hinbekommen."

Gemeinsam mit Bodenanalysen im Labor können so genaue Grenzbereiche ermittelt werden, sodass die Gehölze nicht überversorgt und widerstandsfähiger gegen Trockenperioden werden. Via Web-Oberfläche können die Informationen in 3D-Grafiken leicht gelesen werden. Die Interpretation der Messdaten übernimmt die Software. „Die Kunden sollen sich nicht Stunden mit der Auswertung von Rohdaten beschäftigen müssen", unterstreicht Sternberg. Die Sensoren können sowohl bei Neupflanzungen als auch bei Bestandsbäumen verwendet werden.

In Mönchengladbach sollen demnächst in einem Pilotprojekt Sensoren zur Tourenplanung der Gießwagen zum Einsatz kommen, wie der Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetrieb verlauten lässt: „Bei Unterschreiten einer Bodenfeuchte von 20 % soll mit der Bewässerung des Baumstandorts gestartet werden."

Engagierte Bürger und Mieter einbeziehen

Nicht so genau wie Feuchtesensoren, aber auch einen großen Schritt in die Richtung bedarfsgerechtes Wässern geht die Plattform „Gieß den Kiez" vom CityLab Berlin (www.giessdenkiez.de). Die zusammen mit dem Berliner Senat entwickelte interaktive Karte zeigt, wie hoch der Wasserbedarf von rund 625.000 Bäumen in der Stadt ist. Ausschlaggebend sind neben der Baumart das Standjahr des Baums sowie die tagesaktuellen Niederschlagszahlen. Zum Teil wird auch angezeigt, ob die Bezirke den Baum in ihren Tourenplan aufgenommen haben. Bürger können auf der Plattform auch eine Patenschaft abschließen und damit kundtun, dass sie regelmäßig den Baum gießen. Auf jeden Fall ein tolles Instrument, um „bürgerliches Wässern" zu unterstützen! Neben Bäumen zeigt die Karte übrigens auch Standorte von öffentlichen Pumpen.

Aber nicht nur Berlin bittet seine Bewohner um Hilfe bei der Bewässerung von Bäumen. Viele Kommunen verteilen schon Bewässerungssäcke an Privatleute. „Jeder Tropfen hilft", sagt auch Jochen Flenker vom Berliner Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Zu bezweifeln bleibt, dass so ein „Tropfen auf den heißen Stein" eine wirklich nachhaltige Wirkung zeigt; dennoch sollte der bewusstseinsfördernde Aspekt solcher Aktionen nicht vergessen werden.

Wasserbedarf fängt bei der Planung an

Nachhaltiges Bewässern fängt bei der Planung und bei der Kategorisierung der Flächen an. Wir sollten uns fragen, ob es notwendig ist, dass jedes Stückchen Grün bewässert wird oder ob Grünflächen im Sommer auch mal nicht grün sein dürfen und dies akzeptiert wird. Eine strengere Klassifikation von Grünflächen in „repräsentativ" oder „hoher Nutzungsfaktor" verbunden mit angepasster Pflanzenverwendung hilft, den Bedarf an Bewässerung zu reduzieren. Das steigert auch das Wertebewusstsein für repräsentatives Grün und Wässern.

Dass wir noch weit weg davon sind, dass Anwohner den Wert von Wasser verstehen, bestätigt Uwe Mehlitz (www.mehlitz-gartenbau.de), der mit seiner Firma oft Siedlungsgrün pflegt: „Die Mieter setzen Wässern oft als selbstverständlich voraus, ist es aber nicht. Wässern kann nicht im Vorbeigehen geschehen, sondern muss richtig gemacht und geplant werden", unterstreicht der GaLaBau-Unternehmer und Weiterbildungskoordinator der LVGA (Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik) Großbeeren. „Und mit Trinkwasser zu wässern kostet richtig Geld!" Und das ist auch gut so.

www.dega-galabau.de

Ergänzende Informationen zum Beitrag finden Sie mit dem Webcode dega5576 (in die Suchmaske eintippen und das Lupensymbol anklicken).

Pflanzenverwendung in der Klimakrise

Rangfolge: Überlegen, welche Flächen brauchen wirklich pflegeintensives Grün, welche Flächen müssen wirklich bewässert werden.

Planung: Schon vor dem Pflanzen überlegen, ob es möglich ist, unbelastetes Oberflächenwasser zu nutzen. Heckenelemente können helfen, Verdunstung zu reduzieren.

Pflanzenauswahl: Brauchen wir überall Hydrangea ‘Annabelle’? Sicherlich nicht. Es gibt Literatur und gute Beispiele für trockenheitsangepasste Pflanzungen (siehe z. B. diese Ausgabe S. 52, Beitrag zu trockenheits- und hitzerobusten Stauden und Gehölzen. Bei Interesse bitte E-Mail an die Redaktion (siehe S. 75).

Pflanzung: Trockene und unberechenbare Frühjahre werden Herbstpflanzungen bevorzugen lassen, auch wenn nicht alle trockenheitsliebenden Stauden das mögen.

Pflege: Die Verdunstungsreduktion von Mulchstoffen ist bekannt und sollte genutzt werden. Das bedeutet aber auch, dass die Flächen nicht gehackt werden dürfen, sondern punktuell mit dem Distelstecher bearbeitet werden müssen.

Richtig wässern

Weniger ist mehr! Egal, welche Bewässerungsform gewählt wird, der Grundsatz ist gleich: Weniger oft und mehr Menge, ist mehr. Es ist wichtig, dass die Pflanzen animiert werden, in die Tiefe zu wurzeln. Daher ist selteneres und durchdringendes Wässern wichtig (mindestens 10 cm bei Staudenflächen). Mehrmals wöchentliches und kurzes Wässern lässt die Pflanzen ein oberflächliches Wurzelwerk bilden. Ein Teufelskreislauf, da dadurch die Pflanzen kein Wasser aus tieferen Schichten anzapfen können und bei Trockenheit schneller welken!

Der GaLaBau- Techniker und B.Eng. Landschaftsarchitektur kann auf seine Erfahrungen in der Grünflächenpflege bei der Stadt Halle an der Saale bauen. Er arbeitet außerdem als freier Dozent und im Projekt KukPiK an der LVGA Großbeeren. Seit mehreren Jahren schreibt er Beiträge zu verschiedenen Fachthemen in GaLaBau und Flächenmanagement.

Kontakt: hello@davidzimmerling.com

Bezugsquellen

Wasserspeicher

Funke Kunststoffe www.funkegruppe.de

Greenleaf Deutschland www.greenleaf.de

GEFA Fabritz | www.gefafabritz.de

Hermann Meyer www.meyer-shop.com

Humberg www.humberg-baumschutz.de

Lite-Soil | www.lite-soil.com

Wavin Tree Tanks | www.wavin.de

Gießwagen, Tanks und Gießarme:

CEMO GmbH | www.cemo.de

FIEDLER Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH www.fiedler-gmbh.com

HEN-AG | www.hen-ag.de

Hummel Kommunaltechnik GmbH www.hummel-kommunaltechnik.de

Reinex Hochdrucktechnik GmbH www.reinex.de

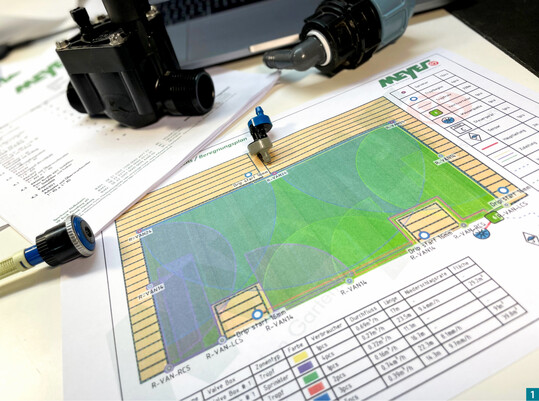

Smarte Bewässerung:

ARBOR revital | www.arbor-revital.de

AWATREE | www.awatree.com

mm-lab GmbH | www.mmlab.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.