Was man wirklich für Tiere im Garten tun kann

Immer mehr Kunden wollen in ihrem Garten etwas für Insekten und andere heimische Tiergruppen tun. Aber oft endet die Fantasie bei „Insektenhotels" und „Blühstreifen". Wir haben einmal für die Kundenberatung zusammengefasst, was man zum Schutz der Fauna tun kann und wie sich Design und Naturschutz verbinden lassen.

- Veröffentlicht am

Die Diskussion über Klima- und Naturschutz dominiert die Nachrichten. Das geht auch an unseren Kunden nicht spurlos vorbei. Schließlich wird an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass auch die privaten und gewerblichen Anlagen und deren Gestaltung zum Klima- und Naturschutz beitragen können. Und in der Tat – je mehr Flächen wir versiegeln und für intensive Landwirtschaft nutzen, desto mehr Bedeutung erlangen die Flächen, die übrig bleiben, ganz besonders im stadtnahen Bereich. Dass Kies- und Schotterflächen dabei nicht nur kontraproduktiv sind, sondern nach außen auch noch Gleichgültigkeit gegenüber der allgemeinen Besorgnis dokumentieren und Kunden auf Dauer keine Freude bescheren, haben wir ja bereits in dem diesen Monat erschienenen Büchlein „Der Kies muss weg!" (Webcode dega2129 ) deutlich beschrieben. Aber zwischen Steinschüttung und Naturgarten (siehe dega2271 ) gibt es ja auch noch ein paar Mitteldinge und viele Kunden werden wissen wollen, was sie beitragen können, ohne den ganzen Garten oder das Firmengelände in eine naturnahe Anlage umzuwandeln. Das wäre für den Effekt sicherlich die sinnvollste Maßnahme, wird aber wahrscheinlich nur bei einem kleinen Teil der Kunden auf Akzeptanz stoßen; ganz besonders, bevor sie sich intensiv damit auseinandergesetzt haben. Hinzu kommt, dass viele Gärten mittlerweile so klein sind, dass kaum mehr als die Infrastruktur (gehen, spielen, Auto parken, Müll verräumen etc.) darin Platz findet. Dass sich trotzdem etliche Maßnahmen realisieren lassen, wollen wir im Folgenden beschreiben. Dabei geht es nicht nur um kleinere Maßnahmen im Zuge einer Neugestaltung, sondern um eine ganzheitliche Sicht auf Arbeiten, die im Landschaftsbau anfallen.

Schonender Umgang mit dem Bestand

Eine Regel gilt schon, bevor der Bagger rollt: Insektenschutz bedeutet auch Schutz von Lebensräumen. Wenn Anlagen umgestaltet werden, gehen erst mal Biotope verloren. Das ist kaum zu vermeiden. Trotzdem lassen sich besonders wertvolle Elemente schützen und in eine Neugestaltung integrieren, etwa alte Bäume, Strauchbestände, Mauern oder seltene Pflanzen. Schon aus arbeitstechnischen und gestalterischen Gründen wird man nie alles retten können. Aber wenn beim Bauherrn schon mal das Bewusstsein da ist oder geweckt werden kann, steigt das Verständnis für Mehrkosten. Auch die eigene Kompetenz wird durch gute Beratung im Zuge von Umgestaltungsmaßnahmen untermauert.

Die Zonierung

Bereits in der Planung lassen sich Kompromisse zwischen Design und Natur finden, indem man Anlagen in Zonen einteilt. In Eingangsbereichen oder an Terrassen wird intensiver und repräsentativer gestaltet und gepflegt. Je weiter man sich vom Gebäude wegbewegt, desto mehr Natur könnte man zulassen. Das kann auch die Pflegekosten drücken, wenn größere Teile des Grundstücks naturnah gepflegt werden. Gerade in den Grenzbereichen sollte ohnehin Platz für die Natur bleiben, besonders wenn Böschungen, Gehölzsäume, Gewässer oder andere Lebensräume angrenzen.

In den gebäudenahen Bereichen repräsentativ zu gestalten muss dabei nicht heißen, auf Maßnahmen zur Förderung der Insekten zu verzichten. So lässt sich mit Stauden zugleich repräsentativ und naturnah gestalten. Auch Kübelpflanzen können zumindest manchen Arten Nahrung liefern.

Umgang mit Rohboden

Wir sind es gewohnt, dass Aushub abgefahren wird. Allerdings wird es immer schwieriger und teurer, Boden zu entsorgen. Jedes Projekt, das es ermöglicht, das Material vor Ort wieder einzubauen, bietet da ungeheures Sparpotenzial. Dabei muss man sich vielleicht auch mal von dem Vorurteil lösen, Unterboden sei schlechter Boden. Gerade in Bezug auf naturnahe Anlagen lassen sich mit mageren Unterböden vielfältige Pflanzungen mit Arten realisieren, denen normale Gartenoberböden zu fett sind. Diese Pflanzungen ziehen zumeist auch ganz andere Insekten an und sind damit besonders wertvoll. Dass diese Pflanzungen bei richtiger Planung auch optisch besonders attraktiv sind, steht außer Frage. Allerdings setzt es einen Umdenkprozess im Workflow und in der Pflanzenverwendung voraus.

Ein paar Stellen mit offenem Boden sind übrigens für viele Insekten ohnehin wichtig: So bauen manche Arten aus Bodenmaterial Nester oder verschließen mit Sandkörnern ihre Brutröhren. Einige Arten nisten auch direkt im offenen Boden.

heimische Pflanzen verwenden

Gärten sind vom Menschen geschaffene Lebensräume, in denen besondere Wuchsbedingungen herrschen. Es ist deshalb nicht sinnvoll, die Pflanzenauswahl auf heimische Arten zu beschränken. Oft sind die Böden nährstoffüberversorgt, sodass viele attraktive heimische Pflanzen ohnehin nicht infrage kommen. Ein Großteil der heimischen Gehölze ist für kleine Anlagen außerdem nur sehr bedingt geeignet. Aber das Angebot an Ziergehölzen ist groß, und viele Arten liefern ein Ersatzangebot. Obstbäume, von denen die meisten zu den Rosengewächsen gehören, bieten vielen Arten ein Zuhause, besonders zur Blütezeit, aber auch zur Fruchtreife. Auch andere Rosacaeen bringen Leben in die Anlagen. Und wenn ausreichend Platz ist, etwa auf gewerblichen Flächen und in der Wohnungswirtschaft, lassen sich aus einer breiten Palette gebietsheimischer Arten entsprechende Pflanzen auswählen. Eine Liste bietet zum Beispiel der Nabu (siehe Webcode dega5120 ).

Durchaus kann man auch mal checken, welche Arten (besonders Stauden und Kräuter) in der Gegend mal vorgekommen sind oder noch selten vorkommen und für diese Arten Bezugsquellen recherchieren. So lässt sich nicht nur für die lokalen Lebensgemeinschaften etwas tun, sondern es bieten sich auch Ansätze für Geschichten, die man dem Kunden erzählen kann. Naturschutzgruppen vor Ort können da in der Regel Informationen liefern.

Stauden, Geophyten und Blütengehölze verwenden

Grundsätzlich lassen sich mit Stauden auch auf engstem Raum Lebensräume für Insekten schaffen. Die sind allemal besser als das, was in Form von Saatgut als „Blühmischungen" angeboten wird. Denn diese funktionieren – wenn überhaupt – nur sehr kurz. Bei den Stauden gibt es dagegen ganz unterschiedliche Wuchsformen und Blütezeiten, sodass sich auch für diverse Arten Angebote erzeugen lassen. Gerade viele blütenbesuchende Insekten lassen sich so versorgen – zumindest, wenn sie nicht auf eine bestimmte Art angewiesen sind. Stauden aus den Familien der Korbblütler, Lippenblütler und Doldenblütler sind oft echte Insektenmagneten. Allein mit Fenchel ( Foeniculum vulgare ) lassen sich zahlreiche Arten füttern. Dabei ist die Hochstaude ohnehin zu jedem Zeitpunkt attraktiv und blüht extrem lange. Frühjahrsgeophyten ( Crocus , Cyclamen , Eranthis und Galanthus ) und andere Vorfrühlingsblüher ( Daphne, Salix ) bieten den früh aktiven Fluginsekten Nektar und Pollen. Gefülltblühende Stauden und Gehölze sind zwar optisch attraktiv, bieten aber Fluginsekten wenig. Auch der ökologische Wert vieler Immergrüner ist zweifelhaft. Aber gerade die heimischen Arten ( Ilex , Buxus ) werden auch von an sie angepassten Tieren begleitet.

Rücksicht bei der Pflege

Nicht nur die Pflanzenauswahl beeinflusst den ökologischen Wert einer Fläche, sondern auch ihre Pflege. Kunden, die mehr tun wollen, können gleich hier beginnen. Denn viele klassische Pflegemaßnahmen sind nicht wirklich aktiver Tierschutz. Laubblasen, Laubsaugen, früher Rückschnitt und das Leerräumen von Pflanzflächen sind für viele Arten schlecht. Wenn man hohe Stauden und Gräser zum Beispiel möglichst lange stehen lässt, ist das nicht nur ein Beitrag zum Insektenschutz, sondern bietet zugleich einen attraktiven Winteraspekt und unterstützt auch viele Vogelarten; ganz besonders, wenn Pflanzen (etwa Korbblütler) dabei sind, die lange Samen für die Vögel bieten. Für Insekten sind Stängel und Samenstände Kinderstube und Winterquartier.

Tierschonende Fachpflege beginnt deshalb mit einer guten Beratung und dem Abbau lange kultivierter Vorurteile. Die Pflege ist eher eine Entwicklungspflege, die nach dem eingangs vorgeschlagenen Prinzip der Zonierung die Pflegemaßnamen so staffelt, dass Ästhetik und Wert für die Fauna miteinander in Einklang stehen. Stauden und Gräser werden erst im Februar heruntergeschnitten, Laub kann in abgelegeneren Bereichen der Anlage verbleiben. Auch Astwerk und Staudenschnitt lassen sich eventuell in abgeschirmten Bereichen deponieren. Nicht vergessen, dass auch die Vögel Baumaterial für ihre Nester brauchen.

Wo möglich, können Schnittintervalle bei Rasenflächen heruntergefahren werden. Gerade für höhere Rasen und Wiesen sollten dabei keine Mulchmäher verwendet werden; jedenfalls nicht bei Kunden, die etwas für den Insektenschutz tun wollen. Abschnittsweises Mähen mit versetzten Mähzeiten kann ebenfalls sinnvoll sein.

Auftraggebern, die es interessiert, darf man auch vermitteln, dass Rasenroboter zwar bequem, aber in Sachen Insektenschutz wenig sinnvoll sind. Der häufige Schnitt sorgt für blütenfreie Flächen. Wer auf die Bequemlichkeit nicht verzichten, aber trotzdem etwas tun möchte, kann den Rasen mit Staudenpflanzungen kompensieren.

In ländlichen Bereichen darf manchmal auch außerhalb des Grenzzauns noch etwas wachsen. So werden auch Straßenränder und Wege ökologisch wertvoller.

Fassadengrün als Biotop

Mit Fassadenbegrünung lassen sich auf engstem Raum Lebensräume schaffen. Selbstklimmende Arten wie Wilder Wein ( Parthenocissus trucuspidata ) und Efeu ( Hedera helix ) sind besonders leicht zu etablieren und locken zur Blütezeit Myriaden von Insekten an. Der spätblühende Efeu ist dabei eine wichtige Art, um die Blütezeit zu verlängern. Aber auch andere Kletterpflanzen machen aus Wänden Biotope, notfalls mit Kletterhilfen. Gerade mit Fassadenbegrünungen können auch innerstädtische Bereiche relativ leicht belebt werden.

Dachbegrünung einsetzen

Gerade Carports können relativ problemlos mit einer Dachbegrünung versehen werden. Mit einigermaßen starkem Aufbau können dort Pflanzengesellschaften angesiedelt werden, die zahlreichen Fluginsekten Nahrung und Habitat bieten. Während bei Dachbegrünungen auf größeren Gebäuden das Artenspektrum stark eingeschränkt sein dürfte, bieten sie auf Carportdächern der Insektenfauna optimale Bedingungen. An dieser Stelle darf man Kunden, die etwas tun wollen, auch auf die Möglichkeit der Kombination von Dachbegrünung und Fotovoltaik hinweisen. Mit dem Strom von Garagendach oder Carports kann in Zukunft das E-Auto kostengünstig betankt werden.

Trockenmauern kontra L-Steine

An viele Stellen haben sich im Landschaftsbau L-Steine zum Abfangen von Höhenunterschieden durchgesetzt. Das ist zwar eine mit Maschinen verhältnismäßig einfach umzusetzende Arbeit, aber trocken verlegte Natursteinmauern sind ökologisch mit Sicherheit sinnvoller. Richtig angelegt, bieten die zahlreichen Fugen und Spalten vielen Kleintieren einen Lebensraum. Besonders in Gegenden mit lokal verfügbarem frosthartem Naturstein machen diese Lösungen deutlich mehr Sinn, zumal sie sich in der Regel auch besser in die Umgebung einpassen. Aussehen ist Geschmacksache, aber wahrscheinlich schneiden gut gebaute Trockenmauern bei den meisten Kunden auch ästhetisch besser ab.

Stehende Gewässer

Nach der ersten Ökowelle in den 80er-Jahren schoss die Zahl der Gartenteiche in die Höhe. Heutzutage sind die meisten dieser Feuchtbiotope verschwunden; ein großer Verlust besonders für Amphibien, Vögel und Insekten, deren Larven im Wasser leben. Schließlich sind Wasserstellen nicht nur Lebensraum für aquatisch lebende Arten. Sie helfen Vögeln und Insekten auch, ihren Flüssigkeitsbedarf zu decken, sind Badeplätze und Jagdreviere.

Hauptgründe für das Verschwinden der Teiche dürften Vorurteile gegenüber der Pflege, Baumängel und Haftungsfragen sein. Üppig bepflanzte Wasseranlagen sind immer ein wertvoller Lebensraum, und je trockener das Klima wird, desto wertvoller werden die punktuellen Biotope. Dass es hier besonders viel zu sehen und erleben gibt, ist vielleicht gerade für Familien mit Kindern interessant. Auch Unternehmen können mit naturnahen Wasseranlagen besonders deutlich ihre Bereitschaft untermauern, etwas für die Artenvielfalt tun zu wollen.

Regenwasser nutzen

Auch wenn die Kommunen es nicht gern hören: Regenwasser ist zu schade, um damit die Kanalisation zu spülen. Angesichts von Dürreperioden und Überschwemmungen ist der Umgang mit Niederschlagswasser in der Regel noch reichlich unbefriedigend. Zisternen und Rigolensysteme bieten nicht nur zusätzliche Einnahmequellen für den GaLaBau-Betrieb, sondern helfen interessierten Kunden beim Ressourcensparen. Wird das Regenwasser auf dem Grundstück zur Versickerung gebracht, wirkt es zudem auf das Kleinklima, sorgt für lokale Abkühlung. In Verbindung mit offenen Wasseranlagen können damit wechselfeuchte Pflanzbereiche geschaffen werden, die die Verwendung darauf spezialisierter Pflanzenarten ermöglicht. Das wiederum fördert die Ansiedlung daran angepasster Arthropoden. Offene Regenwasserrückhaltung und -versickerung sind deshalb gute Insektenschutzmaßnahmen.

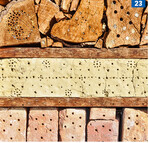

„Insektenhotels" und Nistkästen

Insektenhotels werden gerne als Universallösung verkauft. Doch das, was an Nisthilfen für Insekten im Handel angeboten wird, ist meist alberner Spielkram mit Alibicharakter. Für Insekten lassen sich spannende Bauwerke errichten, die cool aussehen und gleichzeitig funktionell sind. Dazu müssen allerdings einige Regeln beachtet werden. Der Wert dieser Anlagen für den Bienenschutz ist ohnehin überschaubar: Nur ein sehr kleiner Anteil der heimischen Wildbienen nistet in Mauern oder Röhrchen. Die meisten Arten – zum Beispiel Hummeln – legen ihre Eier im oder am Boden ab. Trotzdem bieten Bauwerke über die solitär lebenden Bienen hinaus einer ganzen Anzahl anderer Arthropoden einen Lebensraum.

Auch Vögeln kann man mit Nisthilfen die Ansiedlung erleichtern. Zwar sind Nistkästen immer der einfachste Weg, guten Willen zu demonstrieren. Besser ist, die ganze Anlage entsprechend ihrem Potenzial zu bewerten und wirkliche Lebensräume zu schaffen. Je nachdem, welche Arten im Gebiet vorkommen, können auch Nistkästen für andere Arten platziert werden. Fledermäuse vertragen ebenfalls Förderung.

Je mehr die Themen Artenschutz und Biodiversität die Öffentlichkeit bewegen, desto mehr werden wir allgemein als Berater für Lebensräume gefragt sein. Schließlich muss der Gärtner alles wissen. Zu einer guten Beratung kann dann auch gehören, auf Dinge hinzuweisen oder Fragen beantworten zu können, die nicht direkt mit der Gestaltung zu tun haben. Dazu gehört, dass möglichst keine gläsernen Vogelfallen aufgestellt werden, dass Katzen und Artenvielfalt nicht so recht zusammengehören und dass Wespen und Hornissen wertvolle Nützlinge sind, auch wenn sie manchen nerven. Ihre Nester sind nach Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Generell besteht die schützenswerte heimische Tierwelt nicht nur aus Bienen und Schmetterlingen, sondern auch aus zahlreichen anderen Tiergruppen, die in der Öffentlichkeit weniger gefeiert werden, aber genauso wichtig sind. Das sind allein bei den Gliederfüßern zum Beispiel Käfer, Fliegen, Wanzen, Heuschrecken, Spinnen, Asseln und viele mehr. Dazu kommen zahlreiche Wirbeltiere und Weichtiere. Zu Letzteren gehören auch die Schnecken, die in zahlreichen Gattungen und Arten vorkommen und zu Unrecht einen schlechten Ruf haben.

Chemische Pflanzenschutzmittel sollten bei Menschen, die etwas für Insekten tun wollen, tabu sein. In privaten und gewerblichen Anlagen ist die Zahl der Wirkstoffe ohnehin stark eingeschränkt und Pflanzenschutzeinsätze sollten sich auf das unbedingt notwendige Maß beschränken.

„Der Kies muss weg"

Weshalb sind Kies- und Schotterschüttungen unsinnig und bringen mehr Schaden als Nutzen? Mit dem knapp 100-seitigen Büchlein (12,95 Euro) bieten wir fundierte Unterstützung für die Beratung privater und gewerblicher Kunden. Direkt zu beziehen über Webcode dega2129 .

www.dega-galabau.de | Weitere Links zu Hintergrundinformationen, Pflanzenlisten und Büchern finden Sie, wenn Sie den Webcode dega5120 oben rechts auf unserer Webseite in die Suchmaske eingeben und das Lupensymbol anklicken.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.