Arbeiten mit Totholz

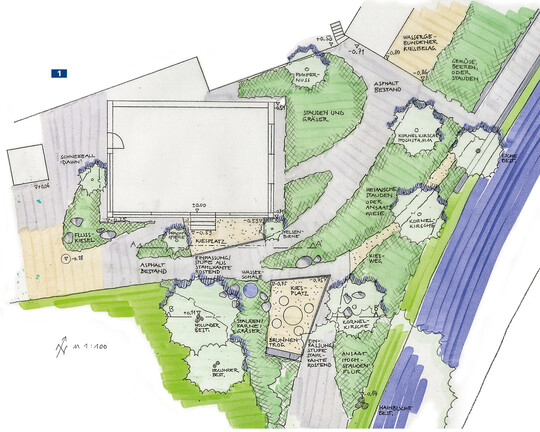

Jahr für Jahr werden Tausende Tonnen Wurzelstöcke, Stamm- und Astmaterial aus den Gärten und Grünanlagen entfernt – und mit ihnen potenzielle Lebensräume für Tiere. Und das, obwohl doch Gärten zu Artenschutz und -vielfalt beitragen sollen. Totholz lässt sich gestalterisch attraktiv in den Garten integrieren – ein wichtiges Argument für Kunden. An der LWG Veitshöchheim hat man sich intensiv damit beschäftigt.

- Veröffentlicht am

Baumfällungen haben gerade Saison, und den Kunden wird selbstverständlich die „Entsorgung des anfallenden Materials" mit angeboten. Wir nennen das guten Service, eine zu Ende gedachte Leistung. So wird viel Holz aus den Gärten und Grünanlagen entfernt, und mit ihnen jede Menge potenzielle Lebensräume – und in Zukunft so mancher Sonderauftrag. In Zeiten von „Rettet die Bienen!" geht es nicht nur darum, im Garten für ein durchgängiges Pollen- und Nektarangebot zu sorgen, sondern auch zahlreichen vom und im Holz lebenden Tieren ein Angebot zu machen. Dass Totholz nicht nur wertvoll, sondern auch schön sein kann, zeigen Beispiele aus Gärten mit ganz unterschiedlichem Gestaltungsstil.

Englische Gärten zur Zeit Queen Victorias enthielten viele Farne, ja, man war geradezu vernarrt in sie. Aus dieser Zeit stammen die ältesten Totholzskulpturen, die „Stumperies" (englisch stump – Stumpf), zum Beispiel in Biddulph Grange (gebaut um 1856). Auch in Highgrove, dem Garten von Prinz Charles, gibt es ein solches Element, gebaut aus Wurzelstöcken von schlagreifen Esskastanien. Als Prinz Philip die Stumpery seines Sohnes sah, fragte er: „Wann wirst du diesen Haufen abbrennen?"

Ein neues Baumaterial

Der Begriff „Totholz" ist aus der Baumkontrolle oder der Forstwirtschaft bekannt. Er bezeichnet einzelne tote Äste an einem alten Baum , wie auch abgestorbene stehende oder umgefallene Bäume oder Gehölzteile wie Wurzelstöcke. In unsere Betrachtungen beziehen wir auch frisch geschnittenes Holz ein.

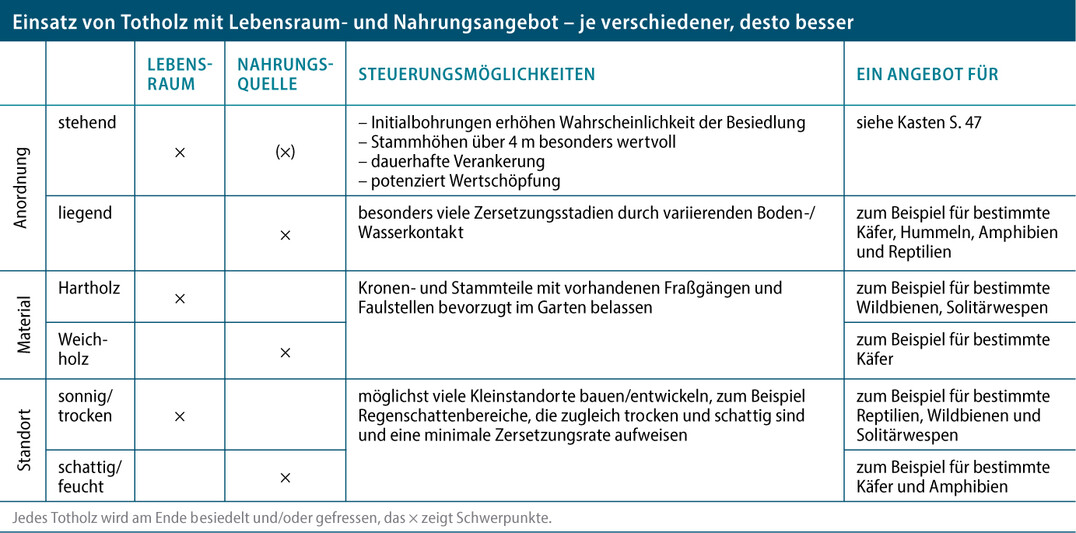

Im Forst werden die Baumarten bezüglich der natürlichen Astreinigung in zwei Gruppen eingeteilt: Die meisten Laubholzarten, vor allem Linde, Buche, Eiche, Esche und Ahorn, verlieren ihre Äste früh und reinigen ihren Stamm quasi selbst (Totastverlierer). Eine Ausnahme ist die Kirsche. Totasthalter hingegen verlieren ihre Äste spät und tragen lange Zeit dürre Aststummel, so fast alle Nadelbäume. Zugunsten der Fauna im Garten ist es wichtig, möglichst unterschiedliche Hölzer zur Besiedlung anzubieten: Ein weiteres Argument für eine artenreiche Gehölzverwendung.

Totholz wird nach seiner Herkunft in Weichholz und Hartholz unterschieden. Vielen ist der Unterschied durch den Brennwert bekannt, der aus der Darrdichte resultiert. Harthölzer wie Eiche, Esche, Buche, Robinie, Ahorn und langsam gewachsene Birke, die nach dem vollständigen Trocknen ein Gewicht von mehr als 550 kg/m³ haben, sind begehrtes Feuerholz. Die krumm gewachsenen Abschnitte, die sich schwer spalten lassen, sollten im Garten verbleiben: tot, aber lebendig! Die Weichhölzer wie Fichte, Tanne, Lärche, Kiefer, Pappel, Linden und Weiden sind mit weniger Fasern und weiter Gefäßstruktur der Dynamik des Vergänglichen stärker unterworfen. Durch den Zersetzungsprozess entstehen immer wieder neue Lebensräume.

Oftmals wird Totholz bei der Gartenpflege teuer entsorgt, um dann wiederum als Fertigbausatz für ein Insektenhotel teuer erkauft in den Garten zurückzukehren. Was liegt also näher, als das authentische Material, das vor Ort anfällt, gärtnerisch in Wert zu setzen?

Von wegen tot

Schon zu Lebzeiten bietet holziges Material Raum und Nahrung für andere Organismen. Auch bei und nach dem Absterben des Gehölzes beherbergt es eine Vielzahl von Eiern und Larven, die es vor zu viel Feuchtigkeit schützt bei gleichzeitig guter Luftversorgung. Vor allem Insekten finden in Rinde, frischem und zersetztem Holz sowie in Holzgängen und Höhlen vielfältige Habitate vor. Es wäre also schade, die Beherbergungsmöglichkeit einfach zu entsorgen.

Höhlungen und Spaltenräume in stehendem Totholz können vielen Wirbeltieren und Insekten als Lebensstätte dienen (Kasten rechts). Je nach Zustand, baumartspezifischer Dichte und Widerstand sfähigkeit des Holzes, Standort, Feuchtigkeit, Bodenkontakt und Bodenverhältnissen sowie beteiligten Arten , wird Totholz unterschiedlich schnell zersetzt. Für Wildbienen ist die Ausrichtung des Materials nach Süden, Südosten oder Südwesten am vorteilhaftesten aufgrund der schnellen Erwärmung.

Herausforderung Bautechnik

Holz ist ein geniales Material mit hoher Festigkeit: Cellulose ist der Stahl und Lignin der Beton. Diese Eigenschaft nimmt vor allem bei Wasserkontakt schnell ab. Ohne viel Aufwand können absterbende oder abgestorbene Bäume nach einem Sicherungsschnitt als stehendes Totholz bleiben. Erstrebenswert sind Stammhöhen über 4 m, denn diese sind für Vögel als Sitz- und Singwarte interessant. Geringere Höhen ab rund 1,5 m sind geeignet, einmalige „Insektenhotels" einzurichten. Da nicht alle Baumarten als stehender Stamm sehr lange standfest sind wie Eichen, versuchen einige Kommunen derzeit, zusätzliche Sicherungssysteme für stehendes Totholz einzusetzen. Unter anderem werden hierzu ausgediente Rotorblätter von Windrädern getestet (Detter 2020).

Einfacher ist es, Totholz liegend in die Gartengestaltung zu integrieren. Das, was beim Bau von Holzkonstruktionen im Außenbereich vermieden werden muss, um die Haltbarkeit zu verlängern, führt jetzt zum Ziel. Dauerhafter oder vorübergehender Kontakt mit Feuchtigkeit treibt die Zersetzung voran. Auch die räumliche Verzahnung mit der Bepflanzung des Gartens ist ausschlaggebend für die Entstehung von Mikrohabitaten, die wir mit bloßem Auge oft gar nicht erkennen können.

Wem gehört mein Garten?

Konstruktiver Holzschutz und „konstruktiver" Artenschutz könnten auf engstem Raum kombiniert werden: Was spricht dagegen, ein oder zwei Balkenköpfe von Gartenholzhaus oder Pergola mit Initialbohrungen für holzbewohnende Insekten zu versehen? Klar, die Nutzbarkeit für den Gartenbesitzer steht an erster Stelle! Dennoch sollten wir uns fragen: Wieviel Kontrolle können wir abgeben zugunsten anderer Lebewesen? Was stört es uns, wenn an bedacht gewählten Stellen eine Solitärwespe ihre Flugroute über unsere Köpfe legt? Wer zum Beispiel schon einmal einen Grünspecht beim Stammhacken beobachtet hat, der weiß, dass ein wenig Kontrollverlust über den Garten unheimlich amüsant sein kann. Man muss das nicht artig „Naturbeo bachtung" nennen, sondern darf einfach den Augenblick genießen.

Genuss? Das führt uns zu einem Problem der Ansprache: Wie kann ich den Privatkunden für Holz-Lebensräume im Garten begeistern, wenn ich fachlich korrekt vom „Totholz-Haufen" in der „wilden Ecke" und „Mulm" unter der Gartenhecke schwärme? Die Begriffe wecken keine positiven Emotionen. Das Endstadium der Holzzersetzung ist der erwähnte „Mulm", der aus Holzspänen und Kot der Totholzinsekten besteht. Zurück bleibt ein „mulmiges" Gefühl. Deshalb wird es darauf ankommen, wie wir biodiversitätsfördernde Gartenelemente ins Kundengespräch integrieren. Begriffe wie „Baumtorso" gehen leichter über die Lippen und klingen kompetent.

Nicht nur die Begriffswahl, auch das Schönheitsempfinden vieler Kunden steht dem Verbleib von Totholz im Garten entgegen. Die Kreativität der Landschaftsgärtner ist gefragt, wenn die Kundschaft das noch stehende Gehölz als Totholz-Skulptur bewundern soll.

Vor dem Fällen fällt die Entscheidung

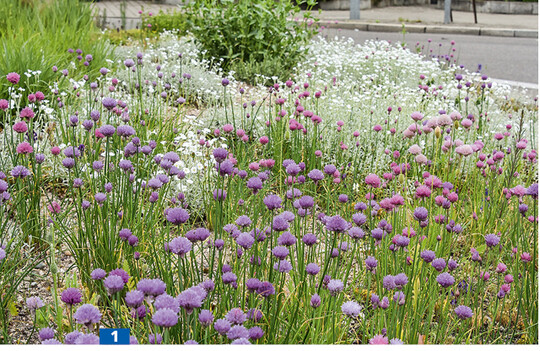

Viele Kunden sind sich bewusst, dass bestimmte Pflanzen besonders viel Nektar und Pollen spenden und möchten diese in ihre Gartengestaltung integrieren. Einige Insekten benötigen Totholz und Nahrungspflanzen mit Nektar- und Pollen in kurzer Entfernung, was durch die gemeinsame Planung von Pflanzflächen und Totholzelementen ermöglicht wird. Eine solche Vernetzung zwischen Gartenelementen kann auf kleinen Grundstücken auch zwischen Nachbargärten erfolgen.

Möchte der Kunde ein Totholz-Unikat aus grundstückseigenem Material hergestellt bekommen, so muss vor dem Fällen schon eine Vorstellung vorhanden sein, welche Abschnitte sich dafür besonders eignen: Kronenteile, Stammstücke, Wurzelstöcke, Rindenmaterial.

Durch gezielte Bohrungen, am besten ins Längsholz, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Besiedelung von stehendem Totholz. Da die Bohrungen möglichst sauber ohne Spreißel sein müssen, sollte frisch geschnittenes Holz erst getrocknet werden, da es sich dann viel leichter nacharbeiten lässt.

Ungestörtes, ruhendes Totholz – stehend oder liegend – gewinnt mit den Jahren an Artenvielfalt. Die Unterteilung der Tierwelt in Schädlinge und Nützlinge greift auch hier zu kurz : Selbst wenn einzelne „Schadraupen" sich etablieren können, sind diese Teil eines größeren Ganzen, weshalb die Bezeichnung „Schadraupe" überdacht werden sollte. Die Rechtsprechung sieht keine Bedrohung von Tiere n aus undurchdringlichem Gestrüpp oder Totholzhaufen auf Nachbargrundstücke ausgehen. Manche Kundschaft sollte aber ihre Urängste vor Schlangen und Stechinsekten überwinden, die in den Biotopelementen lauern könnten. Auch Ekelempfindungen können durch bestimmte Hirnareale zustande kommen, die sich unserer willentlichen Beeinflussung entziehen.

Teil eines größeren Ganzen

Biodiversität scheint auf ein chaotisches Mosaik an Elementen im Garten angewiesen zu sein. Nur so lassen sich die genetische Vielfalt innerhalb derselben Art, Artenvielfalt insgesamt und die Menge an Lebensräumen fördern. Kann aber ein derartiges Sammelsurium den ästhetischen Ansprüchen der Gartenbesitzer gerecht werden?

Nach Möglichkeit sollen Wiesen abschnittsweise gemäht, Wildkräuter auf Wegeflächen wachsen und Totholz liegengelassen oder inszeniert werden. Widerspricht das nicht der Sehnsucht nach Ordnung, Sauberkeit und Schönheit? Wie steht dies im Zusammenhang mit dem Zitat von Peter Lenné: „Nichts gedeiht ohne Pflege, und die vortrefflichsten Dinge verlieren durch unzweckmäßige Behandlung ihren Wert"?

Absichtsvolles Tun

Nach dem Soziologen und Stadtplaner Wulf Tessin wird als „schön" wahrgenommen, was offensichtlich eine gestalterische Absicht erkennen lässt. Bei allen biodiversitätsfördernden Gartenelementen geht es darum, eine Absicht erkennbar zu halten. Steine müssen genauso wenig als lust- und lieblos geschütteter Haufen erscheinen wie kreuz und quer liegendes Totholz. Wir Landschaftsgärtner können das: gestalten! Und deshalb werden wir beim absichtsvollen Bauen mit Totholz beim Kunden für Begeisterung sorgen – wenn wir es wirklich wollen.

Aber selbst wenn keine künstlerische Gestaltungsabsicht erkennbar ist, kann sich die Gesellschaft grundsätzlich einig sein, dass zum Beispiel stehendes Totholz ein ästhetisches Objekt ist. So wird auch eine Landschaft oder ein Geschenk im gesellschaftlichen Konsens als „schön" empfunden. Der Gärtner muss erklärend und argumentierend den Weg in die Öffentlichkeit suchen, um die Akzeptanz für Biodiversitätselemente im Garten zu fördern.

Letztendlich werden aber auch Objekte als „schön" anerkannt, die von dem üblichen, alltäglichen Aussehen abweichen und somit etwas Außergewöhnliches und Neuartiges darstellen (Tessin, 2008). Lassen Sie uns also kreative und zugleich funktionale Holzskulpturen erschaffen und neue Wege beschreiten! Wie bei den Ruinenbauten im klassischen Landschaftsgarten, die zum Sinnieren über die Vergänglichkeit des Lebens einladen, können Bausteine der Biodiversität in Gärten als Sinnbild für ökologisches Handeln ästhetisch aufgeladen werden. Wie die Steinschüttungen in Vorgärten eine Modeerscheinung sind und von deren Besitzern als modern und schön empfunden werden, muss zukünftig auch eine Wildheit im Garten als „schick" wahrgenommen werden. Landschaftsarchitekten und Landschaftsgärtner sind Teil dieses Wandels.

und, Wildlebensraumberater für das Öffentliche Grün am Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) Veitshöchheim

Diese Arten profitieren von stehendem Totholz, vor allem mit Höhlungen und Spalten:

höhlenbrütende Vögel (wie Schwarz- und Mittelspecht, Raufuß-, Sperlings- und Waldkauz, Hohltaube, Kleiber, Gartenbaumläufer, Blau- und Kohlmeise, Rotkehlchen), Fledermäuse (zum Beispiel Zwerg-, Bechstein-, Bartfledermaus, Großer Abendsegler, Braunes Langohr), Baummarder, Eichhörnchen, Bilche (zum Beispiel Haselmaus und Siebenschläfer) und Spitzmäuse sowie Insekten wie zahlreiche Käfer, Wildbienen, Solitärwespen und Hornissen.

Initialbohrungen als Beschleuniger

- Harzige Nadelbäume sind unbeliebt, geeignet sind grundsätzlich alle Laubholzarten.

- Lochtiefe proportional zum Durchmesser, zum Beispiel Ø 2 mm × 2 bis 10 mm Tiefe für kleinere Wildbienen und Solitärwespen, für andere Tierarten bis zu 30 mm Tiefe

- Rissbildung ist unbedingt zu vermeiden, da es sich sonst um eine sehr zugige „Wohnung" handelt, die nicht angenommen wird von Insekten; die Bohrung ins Längsholz ist daher günstiger als ins Stirnholz.

- Ausgefranste Ränder am und im Bohrloch glätten (abschmirgeln), sonst Verletzungsgefahr für empfindliche Flügel von Hautflüglern wie Wildbienen und Solitärwespen

- Abgelagertes trockenes Holz lässt sich besser nachbearbeiten als Frischholz, das heißt ein Jahr Wartezeit lohnt sich.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.