Was macht einen Naturgarten aus?

Was unterscheidet den Naturgarten vom konventionellen Garten? Sind es die einheimischen Pflanzen? Ist es das Recycling-Material? Sind es kurze Transportwege? Ja, das alles macht einen Naturgarten aus. Doch der größte Unterschied sind vielleicht die Geschichten, die erzählt werden: von den Naturgärtnern, von den Gärten selbst. Und immer mehr Menschen wollen sie hören.

- Veröffentlicht am

Während die Brennnessel im Garten normalerweise ein Wild- oder bestenfalls noch ein Heilkraut ist, wird die Pflanze beim Naturgärtner zur Säuglingsstation für Schmetterlingseier, zur Kinderstube für Raupen, zum Jugendzimmer für Puppen und zum Wohnzimmer für die „erwachsenen" Schmetterlinge. Blattläuse sind nichts, was man bekämpfen muss, sondern ein Festmahl für Vögel, Marienkäfer und Florfliegen, die die reich gedeckte Tafel meist entdecken, bevor die Läuse irreparable Schäden anrichten.

Hinschauen, beobachten, staunen, genießen, abwarten – das sind fünf der wichtigsten Verben für Naturgartenbesitzer. Und es sind die fünf Worte, die Naturgärtner am häufigsten sagen, wenn sie von Kunden mit leicht panischer Stimme angerufen werden, weil sich eine Laus, eine Raupe, ein Käfer oder eine Motte an Blättern und Blüten zu schaffen macht. „Viele angebliche Probleme im Garten regeln sich von selbst", weiß Ulrike Aufderheide.

„Das Geheimnis in einem Naturgarten sind informiertes Tun und Nichtstun", sagt die Biologin und Inhaberin des Planungsbüros Calluna in Bonn. Information – für Naturgärtner besteht sie nicht nur aus Fakten, aus Mengen, Massen und Materialien, sondern auch aus Geschichten zum Garten. Geschichten über die Natternkopf-Mauerbiene ( Osmia adunca ), der man mit einem Saum mit tiefblau blühendem Natternkopf ( Echium vulgare ) eine große Freude machen kann.

Geschichten über abgestorbene Staudenstängel und getrocknete Fruchtstände, die – lässt man sie bis weit ins kommende Jahr stehen – vielen Insektenarten nicht nur als Winterquartiere dienen, sondern an deren Sämereien sich auch noch Vögel laben.

Berichte über die abnehmende biologische Vielfalt, Diskussionen über Artensterben, Klimawandel und bedrohte Ökosysteme haben dafür gesorgt, dass diese Themen von den Unis und Forschungseinrichtungen in die Wohnzimmer vorgedrungen sind. Mehr Menschen beschäftigten sich damit, was sie selbst tun können – mit ihrer Lebensweise, aber auch mit ihren Gärten.

Auf einsamer Mission

Viele naturnahe Gartengestalter schon seit Langem mit ihrer Mission unterwegs. „Als ich 1998 mit meiner Arbeit begann, hat man mich mehrheitlich schief angeschaut", erinnert sich Maria Stark. Und das war auch vor zehn Jahren noch so, sagt die Naturgartenplanerin, die ihre Firmensitz im Deggenhausertal hat. „Mittlerweile freuen sich die Leute, wenn ich sage, dass ich zertifizerte Naturgartenplanerin bin."

Ähnliches hat Thomas Hartmann aus Heidelberg erlebt. Mit der festen Überzeugung, dass das pflanzliche und tierische Leben im Garten Privatleute ebenso interessieren könnte wie ihn, machte sich der Biologe und Gartengestalter zur Jahrtausendwende selbstständig. Um dann ernüchtert festzustellen, dass die meisten Gartenbesitzer mehr an pflegeleichten Gärten interessiert waren als an dem, was da summt, krabbelt und fliegt.

Also konzentrierte sich Hartmann auf Natursteinarbeiten, bis vor fünf Jahren die Nachfrage nach naturnaher Gartengestaltung tatsächlich spürbar stieg. „Es sind vor allem junge Familien, die den Garten erleben und nicht mit Dünger und Gift hantieren wollen." Mehr riechen, sehen, naschen, schmecken – „das ist Naturerziehung im eigenen Umfeld."

Je weiter die Menschen durch ihren Beruf, ihre Lebensweise und das Wohnumfeld von natürlichen Prozessen entfremdet sind, desto mehr sehnen sie sich danach. Viel Wissen ist verloren gegangen und aus Unsicherheit entstehen die sogenannten Schottergärten, stellt Pia Präger, Landschaftsgärtnerin in Argenbühl-Eglofstal, fest.

Auch in der eigenen Branche, bei denen, die täglich mit der Natur arbeiten, sieht sie da erheblichen Verbesserungsbedarf. Nicht jeder Landschaftsgärtner muss deshalb gleich zum Naturgärtner werden, aber den GaLaBau sieht sie in der Pflicht, dem dramatischen Insektensterben entgegenzuwirken, Verantwortung zu übernehmen und Gärten naturnäher zu gestalten.

Einfach mal lassen

Etwas lassen, um einen Lebensraum zu schaffen – diese Einstellung ist vielen Naturgärtnern zu eigen. Für Hartmut Bremer von Blattwerk Gartengestaltung in Stuttgart lässt der Naturgarten Raum für Zufall. „Es ist ein Ort, an dem man Platz lässt, damit sich Pflanzen dort ansiedeln, wo sie es wollen." Die Natur ist klug. „Was sich an einer bestimmten Stelle gut entwickelt, hat dort auch den größten Effekt."

Für Bremer hat der Naturgarten zudem Raum für Tod – ein Thema, das auch im Garten lieber ausgeblendet wird. „Etliche Tiere ernähren sich von der Zersetzung der toten Pflanzenteile. Doch damit, die Biomasse im Garten zu lassen, tun wir Menschen uns schwer. Wir fahren lieber Material in die Kompostierung, damit es sich zersetzt und holen dann den fertigen Kompost dort ab." Für Ulrike Aufderheide sind es drei Dinge, die einen Naturgarten auszeichnen: der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, auch mit Wasser, die Verwendung heimischer Wildpflanzen und eine Pflege, die Biodiversität fördert.

„Die Pflege ist entscheidend für die Nachhaltigkeit eines Naturgartens." Etwas zu lassen heißt für die Planerin nicht, nichts zu tun. „Dann entsteht letztlich ein Wald, in dem die Biodiversität nicht so hoch ist wie in der halboffenen Landschaft, zu der auch unsere Gärten zählen." Sie plädiert auf jeden Fall für eine intensive Pflegeberatung oder gleich die Begleitung des Gartens durch jemanden, der etwas davon versteht. „Man muss nicht viel tun, aber viel wissen."

Bei Maria Stark wird jeder Kunde geschult und bekommt eine zweijährige Pflegebegleitung – ohne diese Vereinbarung gestaltet sie keinen Naturgarten. „Ich hole jeden Kunden da ab, wo er steht, und führe ihn dahin, all diese kleinen Naturwunder in seinem Garten zu lieben."

Natürlich reichen zwei Jahre für den Kunden nicht aus, um 20 Jahre Erfahrung der Gartenplanerin aufzuholen, doch Grundkenntnisse erwerben –das klappt auf jeden Fall. „Außerdem sind die meisten meiner Anlagen mahdfähig, das heißt, dass nach zwei Jahren Entwicklungszeit mit Pflegebegleitung lockerer gepflegt werden kann. Da reichen zwei Durchgänge im Jahr, die restliche Zeit gehört der Garten den Tieren und der Ruhe."

Heimisch oder nicht?

In Maria Starks Gärten gibt es meist weit über 70 % heimische Arten. 70 % einheimische Wildpflanzen – das ist die magische Menge, von der angenommen wird, dass damit das Nahrungsnetz für Insekten, Vögel, Amphibien und Reptilien im Garten aufrecht erhalten bleibt. Was die alleinige Verwendung heimischer Arten angeht, sind die Philosophien der Naturgärtner verschieden. „Ausschließlich", sagen die einen, etwas weniger dogmatisch sind die anderen. Vom „floralen Rassismus", wie sie ihn nennt, hält Pia Präger nichts: „Gärten sind immer gestaltete Natur und ich will auf bestimmte Stauden nicht verzichten, nur weil sie zum Beispiel aus Nordamerika stammen. Wichtig ist mir ein möglichst großes Nektar- und Pollenangebot bis weit in den Spätherbst und das funktioniert nicht ausschließlich mit heimischen Pflanzen. Zudem stellt uns der Klimawandel zukünftig vor Herausforderungen, denen wir uns bei der Pflanzenauswahl stellen müssen."

Hartmut Bremer sieht das ähnlich pragmatisch. „Wenn es mir gelingt, eine hohe Aufenthaltsqualität für den Menschen zu schaffen, dann dürfen es auch nicht einheimische Pflanzen sein. Jede Stunde, die die Menschen in ihrem Garten bleiben, fahren sie schon mal nicht mit dem Auto."

Allgemein, zum Beispiel bei www.floraweb.de, wird mit „einheimisch" eine Pflanze bezeichnet, die sich vor der Beschleunigung von Transporten und damit der Zeit in der Neuzeit erfolgreich ansiedeln konnte. Botaniker bezeichnen diese Pflanzen als indigen oder archäophytisch. Ulrike Aufderheide unterscheidet aber auch europäische und nichteuropäische Arten. „Manchmal funktionieren in unseren Gärten auch Pflanzen aus dem Mittelmeerraum zum Beispiel für Wildbienen erstaunlich gut als Nahrungsquelle, da in der Kaltzeit die Pflanzen von Nordosten nach Südwesten gewandert sind und in der Warmzeit zurück. Hier konnte gemeinsame Evolution stattfinden. Es war also vieles aus angrenzenden Naturräumen wie dem mediterranen Raum schon mal da. Das weite Gärtnerherz begrüßt daher auch manch eine mediterrane Pflanze", sagt sie schmunzelnd.

Anders sieht es aus naturgärtnerischer Sicht mit nicht europäischen Pflanzen aus. Diese mögen zwar in ihrer Heimat bei Insekten oder Vögeln heiß begehrt sein, sind in unseren Breiten für Tiere meistens nutzlos. Koevolution – das ist das, was in diesem Fall fehlt. Über Jahrhunderte und Jahrtausende passen sich Arten aneinander an. „Unsere heimischen Pflanzen und Tiere passen zusammen wie Schlüssel und Schloss. Bei den Neophythen hat diese Anpassung nicht stattgefunden", erklärt Aufderheide. Daher seien unsere heimischen Pflanzen der „Goldstandard" im Garten – nicht nur im Naturgarten. Bei den Kunden ist manchmal Überzeugungsarbeit nötig. „Unsere heimischen Blüten sind oft kleiner als die Blüten von Züchtungen." Weniger Pracht, weniger auffällige Farben, dafür gibt es jede Menge Geschichten von deren Bewohnern und Gästen zu erzählen.

Gestaltung, ja bitte!

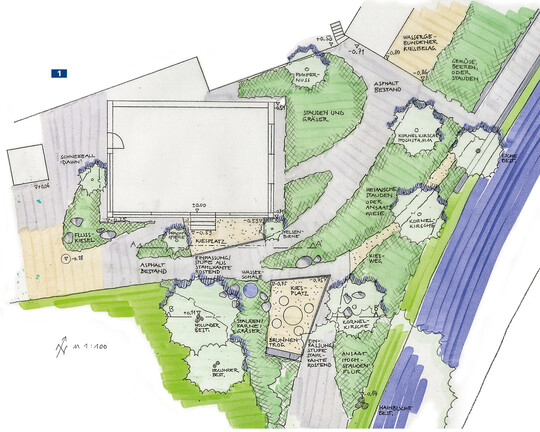

Dass der Naturgarten mehr ist als eine Blumenwiese und ungepflegte Wildnis, sollte sich mittlerweile sowohl bei Fachleuten als auch Laien herumgesprochen haben. Gestaltung und Naturgarten schließen sich nicht aus, im Gegenteil, findet Thomas Hartmann: „Beim Naturgarten bin ich durchaus Gartengestalter im künstlerischen Sinne. Ich habe ein Vorbild, das ich auf einer anderen Fläche erarbeiten will. Da auf kleinem Raum die Natur nicht so funktioniert wie draußen, muss ich manchmal eingreifen, zum Beispiel den Boden mit Substraten verbessern."

Bei Neuanlagen oder Umgestaltungen ist es preisgünstiger und ökologisch wertvoller, mit dem anfallenden Aushub, der beispielsweise bei der Herstellung für Flächenbefestigungen anfällt, das Gelände zu modellieren. Unterschiedliche Höhen und Tiefen bilden Strukturen und Nischen, bringen Spannung in den Garten und bilden unterschiedliche Lebensräume. Was die Bautechnik angeht, unterscheiden sich Naturgärten nicht von konventionellen Gärten. „Auch hier müssen die Tragschichten entsprechend dimensioniert sein, die Natursteinmauern fachgerecht gebaut und Normen eingehalten werden", sagt Präger.

Außerdem sind konventionelle Gärten nicht automatisch attraktive Gärten. Hartmut Bremer schaudert es noch heute, wenn er an die Gartenästhetik der 2000er- und 2010er-Jahre denkt. „Die Menschen wollten Gärten, die aussehen wie das Foyer einer Bank. Bambus, Holzdecks, geschorener Rasen – da war es für uns schwer, die Ästhetik des Naturgartens zu verkaufen."

Auch bei Naturgärten geht es immer zuerst um Gärten, um die Funktionen, die sich die Menschen wünschen, macht Ulrike Aufderheide klar. „Jemand möchte einen Weg von A nach B haben. Unter den unzähligen Möglichkeiten, schöne Wege zu bauen, gibt es viele, mit denen ich auch gleichzeitig einen Lebensraum schaffen kann."

Sorgfalt beim Bau

Was den Bau von Naturgärten vielleicht tatsächlich von dem konventioneller Gärten unterscheidet: Es wird auf die Verwendung regionaler oder gar Recyclingmaterialien geachtet, Transportwege und Abfall werden soweit möglich minimiert. Ein besonders Augenmerk wird dem Boden gewidmet. So wenig wie möglich verdichten – und wenn verdichten, dann wieder lockern. Magere Standorte nicht mit humusreichem Oberboden „verbessern", sondern die entsprechenden Pflanzen auswählen. Was nicht unbedingt schwer ist, findet Maria Stark: „Trocken- und Magerstandorte stellen in Mitteleuropa, also auch in Deutschland, die artenreichsten und buntesten Gefilde dar!"

Mancher mag ob der gestiegenen Aufmerksamkeit für Naturgärten die Gartenkultur gefährdet sehen. Hier kommt es darauf an, was man unter Gartenkultur versteht. „Der Garten ist immer schon ein Ort des Besonderen", sagt Ulrike Aufderheide. „Wir lieben daran das ,Exotische’. Da wächst das, was auf der Wiese und auf der anderen Straßenseite nicht wächst." Nimmt man es genau, hat der Naturgarten heute diesen Status: Da wächst das, was auf der anderen Straßenseite nicht (mehr) wächst.

Nahrungsquelle

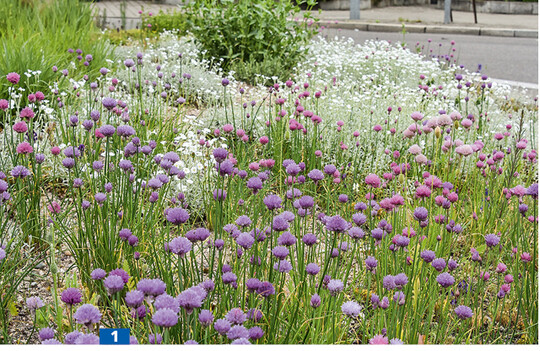

Lieblingspflanzen für Tiere

Wir haben Naturgärtner nach ihren Lieblingspflanzen für Biene und Co. gefragt. Hier einige Tipps:

- Der Faulbaum (oben, Rhamnus frangula ) wurde gleich mehrere Male genannt, unter anderen von Ulrike Aufderheide. „Das einzig Negative ist der Name. 36 Vogelarten leben von den Früchten des Faulbaums, 28 Schmetterlingsarten nutzen ihn als Raupenfutter, die Raupen wiederum werden von Vögeln gefressen und sind ein echter Powersnack. Außerdem ist er eine beliebte Bienenweide – die Blüte des Faulbaums sieht man kaum, aber man hört sie!"

- Mit seiner Blüte im Herbst ist der Efeu ( Hedera helix ‘Arborescens’) eine der letzten Nahrungsquellen für viele Insekten. Auch wandernde Insekten, beispielsweise Distelfalter, laben sich an dem reich gedeckten Tisch. Die Früchte des Efeus, die im Winter blauschwarz reifen, werden von Staren und Amseln gern gefressen.

- Ebenfalls zu den Spätblühern gehört die Wiesen-Flockenblume (oben, Centaurea jacea ). Die violette Blüte beginnt im Juni und reicht bis in den Oktober. Mit 2 bis 4 cm sind die Blütenkörbe nicht sehr groß, bieten aber allein mehr als 50 Arten Schmetterlingsfalter Futter. Zusätzlich fressen die Raupen von acht Arten an den Blättern und die Weibchen von 39 Wildbienenarten sammeln hier Pollen.

- Der Geruch seiner Blätter hat dem Stinkenden Storchschnabel ( Geranium robertianum ) seinen Namen gegeben. Pia Präger zählt ihn zu ihren Lieblingspflanzen im Naturgarten: „Er sucht sich seine Plätze selbst, blüht ewig und hat hübsches, feines Laub." Wildbienen scheinen sich an seinem Geruch nicht zu stören.

- Auch der Gelber Scheinlerchensporn (oben, Pseudofumaria lutea ) macht sich gut im Naturgarten, da er sich selbst aussamt. Er blüht nicht nur fleißig, sondern von Mai bis Oktober auch lange und ist eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten.

- Die Akelei ( Aquilegia -Arten) mit ihren zarten, glockenartigen Blüten ist ein zauberhafter Beetbewohner, der sich ab dem zweiten Jahr selbst um seine Vermehrung kümmert. Insekten, die nicht über so lange Rüssel verfügen, dass sie den Nektar aus der Blüte saugen können, setzen sich auf die Kelche, beißen ein Loch hinein und kommen so an den Inhalt.

Artenschwund

Zerstörte Lebensräume mit Gärten retten?

Die Ursachen für das Insektensterben und den Artenschwund sind auf Landschaftsebene zu finden – das hat ein internationales Forschungsteam unter der Federführung der Technischen Universität München herausgefunden. In einer Biodiversitätsstudie, die von 2008 bis 2017 dauerte, wurden Insektengruppen in Brandenburg, Thüringen und Baden-Württemberg erfasst. Auf 300 Flächen wurden über 1 Mio. Insekten gesammelt.

Die aufrüttelnden Ergebnisse: In den untersuchten Wäldern ging die Biomasse der Insekten im Untersuchungszeitraum um etwa 40 % zurück, im Grünland um zwei Drittel. Den größten Schwund gab es auf Grünlandflächen, die von Ackerland umgeben sind. Dort litten besonders die Insekten, die keine großen Distanzen überwinden können.

Vergleicht man die landwirtschaftliche Fläche von 181.625 km² und die Waldfläche von 106.546 km² mit der gärtnerischen Fläche, die laut Schätzung des Bundes für Naturschutz etwa der Größe aller Naturschutzgebiete entspricht (26.000 km²), wird man mit naturnahen Gärten allein den Artenschwund nicht aufhalten können. Doch umsonst ist es sicher nicht. Denn wie heißt es in einem afrikanischen Sprichwort: „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Antlitz dieser Welt verändern."

Der Insektenrückgang betrifft sowohl extensiv als auch intensiv bewirtschaftetes Grünland so wie diese Mähwiese. Bild: Jörg Hailer, Uni Ulm

Gut zu wissen

- In Deutschland gibt es rund 9.500 beheimatete Pflanzenarten. (Quelle: www.bfn.de)

- Für die Rote Liste der gefährdeten Pflanzen wurden mehr als 8.500 Pflanzenarten auf ihre Gefährdung untersucht. Fast 30 % sind bestandsgefährdet, 2 % verschollen oder ausgestorben. (Quelle: www.bfn.de)

- Die aktuellste „Unionsliste" der Europäischen Union benennt EU-weit 66 invasive Tier- und Pflanzenarten.

- Die EU-Kommission schätzt, dass invasive Arten zwischen 9,6 und 12,7 Mrd. Euro Schäden allein in der EU verursachen. (Quelle: www.bund.net)

- Die letzte Studie für Deutschland gab es im Jahr 2002 vom Umweltbundesamt. Damals lag die volkswirtschaftliche Belastung durch 20 untersuchte, gebietsfremde Arten bei 167 Mio.Euro . (Quelle: www.bund.net)

- Weltweit werden pro Woche etwa zehn neue Tier- und Pflanzenarten in Gebieten entdeckt, in den sie nicht heimisch sind. (Studie der Universität Wien, 2017)

Firmengärten

Viel Potenzial für Biodiversität, aber mehr Beratungsbedarf

Emotionen spielen eher eine untergeordnete Rolle, wenn es um die naturnahe Gestaltung von Firmengärten geht. „Dort zählen die Imagepflege und die Kosten. Wenn man damit noch Ökopunkte generieren kann, ist das perfekt", sagt Frieder Weigand. Der Landschaftsplaner und Landschaftsgärtnermeister hat sich mit seinem Betrieb natur art in Markgröningen auf naturnahe Gärten spezialisiert. Etwas die Hälfte davon baut er bei Firmen – vom Weltkonzern bis zum Familienunternehmen ist alles dabei.

Ökologisch, ästhetisch, funktional

Seine Ansprechpartner sind entweder die Inhaber, ein Sachbearbeiter oder auch ein Abteilungsleiter. „Für die naturnahe Gestaltung gewinne ich sie weniger über Begriffe wie Biodiversität, sondern eher über die Multifunktionalität der Flächen. Und mehr Multifunktionalität als in einer naturnahen Anlage geht nicht mehr. Wenn sie gut geplant ist, ist sie sowohl ökologisch als auch ästhetisch als auch funktional."

Die Diskussion über Artensterben, Biodiversität und Klimawandel hat für spürbar mehr Nachfrage im Bereich der Firmengärten gesorgt. „Ich habe das Gefühl, die Nachfrage ist größer, als der Markt bedienen kann." Nicht immer hat ein interessierter Unternehmer oder Abteilungsleiter das Glück, dort zu landen, wo man ihn professionell beraten kann. „Da passieren dann so ungute Dinge wie das Ausbringen invasiver Zuchtformen in die freie Landschaft", weiß Weigand.In immer mehr Unternehmen wächst der Wunsch, auf dem Firmengelände etwas ökologisch Sinnvolles zu tun, auch wenn erst mal niemand eine Ahnung hat, was. Aber: „Die biodiversitätsfördernde Pflege ist bei Firmengärten das größte Problem."

Pflege ist der Knackpunkt

Den Inhaber des Familienbetriebs kann man eher noch persönlich überzeugen, dass er in einen Dienstleister investiert, der etwas von naturnaher Pflege versteht. „Bei großen Firmen wird die Pflege ausgeschrieben, und wer die Unterlagen richtig ausfüllt und am billigsten ist, bekommt den Zuschlag", bedauert Weigand.

Verglichen mit einer konventionellen Anlage ist die Pflege einer naturnahen nicht teurer, man muss nur sehr genau wissen, was man tut. „Beim Mähen eines Rasens kommt es auf zwei Wochen früher oder später nicht an. Bei einer Magerwiese können schon ein paar Tage einen großen Unterschied machen." Es ist nicht so, dass seine Ansprechpartner in Konzernen das nicht verstehen – im Gegenteil. Sie haben es aber kaum in der Hand, wer den Zuschlag für die Pflege bekommt. Weigand hat es auch schon mit Pflegeleitfäden versucht – in die müssten die Pflegenden natürlich reinschauen. Auch das klappt bei inhabergeführten Firmen meist besser.

Häufig sind die naturnahen Anlagen Ausgleichsmaßnahmen für Bauprojekte. Bei Firmen, aber ebenso in Kommunen sieht Weigand viel Potenzial für naturnahe Gestaltung – vor allem dann, wenn man nicht erst baut und anschließend ausgleicht, sondern versucht, gleich die gesamte Baumaßnahme ökologisch zu gestalten. Man kann zum Beispiel das Regenwassermanagement gleich von Anfang an mitdenken. Gleich nachhaltig bauen, statt im Nachhinein Versiegelung auszugleichen – das ist eine Vision für öffentliche und gewerbliche Baumaßnahmen.

Buchtipp

Der Kies muss weg!

Nicht jeder Steingarten ist ein Schottergarten. Im Naturgartenbau ist der Steingarten ein artenreicher Standort, der wenig Pflege benötigt und dennoch toll aussieht. Die englische Gartenstalterin Beth Chatto hat ein halbes Jahrhundert lang demonstriert, welch üppige Pflanzenwelt in einem Kiesgarten beheimatet ist. Wie konnte es zu den tristen Schottergärten in unseren Siedlungen kommen? Und wie kann man wieder für mehr Grün statt Grau in den Gärten sorgen? Diesen Fragen widmet sich das Buch „Der Kies muss weg. Gegen die Verschotterung unserer Vorgärten" von Tjards Wendebourg. Es erscheint im März im Verlag Eugen Ulmer und ist für für 12,95 Euro erhältlich.

www.dega-galabau.de | Weitere in der Vergangenheit in DEGA veröffentlichte Beiträge hier

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.