Zum (Gemein-)Wohl!

Wie wäre es, wenn nicht Gewinnmaximierung im Vordergrund stünde, sondern ein verantwortungsvolles, zukunftssicherndes Wirtschaften zum Wohle aller? Die Gemeinwohl-Ökonomie soll eine alternative Wirtschaftsordnung sein. Die Blattwerk Gartengestaltung in Stuttgart hat an einem Förderprogramm teilgenommen und eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt.

- Veröffentlicht am

Ganz so einfach ist es nicht, Gemeinwohl allgemeingültig zu definieren. Meist wird es als Wohl aller oder zumindest vieler im Gegensatz zu den Interessen Einzelner oder kleiner Gruppen beschrieben. Wird Stefan Böhm – zusammen mit Hartmut Bremer geschäftsführender Gesellschafter bei Blattwerk – gefragt, was Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) ist, erinnert er erst einmal an Artikel 14 Grundgesetz: „Dort steht, dass Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Bei der Gemeinwohl-Ökonomie fragt man sich, wie dieser Satz im Unternehmen mit Leben gefüllt wird. Erschöpft sich diese Verpflichtung im Schaffen von Arbeitsplätzen und dem Zahlen von Steuern? Oder gibt es noch mehr als Renditestreben?"

Um das herauszufinden und auch zu dokumentieren, beteiligten sich Böhm und Bremer mit der Blattwerk Gartengestaltung am Förderprogramm der Stadt Stuttgart. Die ist – vielleicht auch dank des Grünen-Oberbürgermeisters Fritz Kuhn – Vorreiter in Sachen GWÖ. Als erste Stadt Deutschlands hat sie für vier städtische Betriebe einen Gemeinwohl-Bericht erstellt. Das etwas sperrige Motto des Förderprogramms lautete „Nachhaltig fit für morgen mit dem Gemeinwohl-Kompakt-Bericht" richtet sich an kleine und mittelständische Betriebe und begleitet die teilnehmenden Unternehmer auf dem Weg zu einer Gemeinwohl-Bilanz.

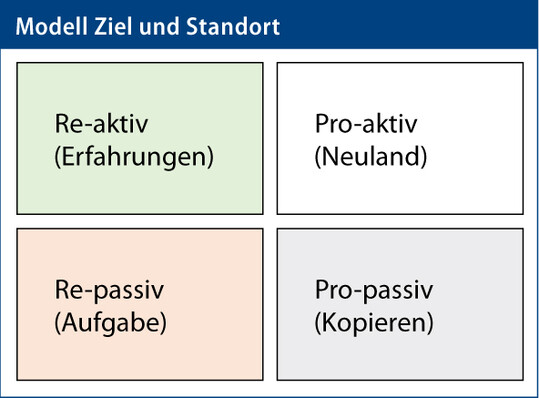

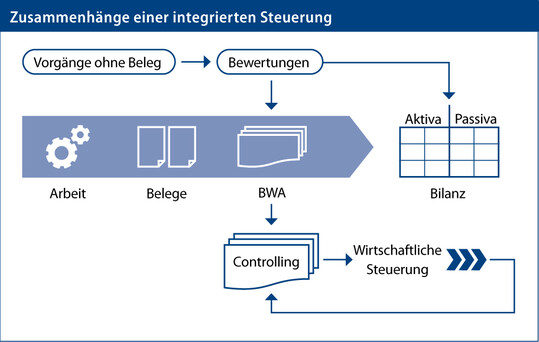

In einer Gemeinwohl-Bilanz geht es nicht allein um monetäre Kriterien, um Kennzahlen wie Cashflow, Eigenkapitalquote und Umsatzrentabilität, sondern um Werte wie Menschenwürde, Solidarität und Nachhaltigkeit. Messen lässt sich das mit der Gemeinwohl-Matrix (siehe Abbildung oben). So wird beim Wert „ökologische Nachhaltigkeit" geprüft, wie es sich damit in der Zulieferkette verhält. Welche Materialien verwende ich, wie werden sie angebaut, produziert, transportiert? Wie sieht es bei einem weiteren Wert, der Transparenz und Mitentscheidung, bei Eigentümern und Finanziers aus? „Wenn ich abhängig von Geldgebern wie Banken oder Shareholdern bin, kann ich nicht so frei agieren, wie ich das möchte", erklärt Böhm.

In Bezug auf die Lieferanten wird wiederum geprüft, wie fair man mit ihnen umgeht. „Habe ich Marktmacht und kann Preise beeinflussen?"

Prozesse transparent machen

Jeder Bereich der Matrix wird betrachtet. Immer wieder werden so betriebliche Gegebenheiten und Entscheidungen überprüft und diskutiert. „Man läuft dabei schon Gefahr, sich entweder in die eigene Tasche zu lügen oder überkritisch zu sein", sagt Böhm. Ein GWÖ-Berater, der den Prozess im Unternehmen begleitet, sorgte dafür, dass beides nicht passierte.

Böhm erinnert sich an viele, zum Teil auch kontroverse Diskussionen mit seinem Kollegen Raasch, der ihn beim Erstellen der Gemeinwohl-Bilanz unterstützte, und mit Mitarbeitern. „Es hat viel Arbeitszeit und viele Ressourcen gekostet." Doch der Aufwand hat sich gelohnt. „Es ist für Unternehmer ja nicht einfach, sich selbst in diesen Bereichen einzuschätzen. Wir haben die Prozesse transparent gemacht."

Vorn dran statt hinterher

Erfreulich war, dass Blattwerk in Sachen Solidarität und Gerechtigkeit sowie Transparenz und Mitentscheidung in den Berührungsgruppen sehr hoch eingeschätzt wurde. „Ernüchternd war für uns aber, wie viel Luft nach oben wir im Bereich Ökologie haben." Dabei hatte man sich gerade hier viel versprochen, schließlich legen die Teams viele Wege zum Kunden schon mit dem E-Bike zurück, bauen naturnahe Gärten und versuchen, Transporte zu optimieren. „Es wird auch gefragt, inwiefern wir das ökologische Verhalten der Mitarbeitenden fördern", erklärt Böhm. Per Order bestimmen lässt sich das natürlich nicht. „Aber es hilft, wenn wir als Geschäftsführung dazu eine klare Haltung haben."

Dass in Zukunft wirtschaftliche Alternativen zu Ressourcenverschwendung und Gewinnmaximierung gefunden werden müssen, ist für Böhm und Bremer eine klare Sache. Die Gemeinwohl-Ökonomie könnte ein Teil davon sein. „Wenn wir nicht daran glaubten, dass Themen wie Ökologie in den nächsten Jahren wichtiger werden, würden wir das nicht machen", sagt Bremer. „Die Fragen stellen sich in Zukunft sowieso, also können wir uns doch jetzt damit befassen. Wir wollen vorn dabei sein und nicht hinterherlaufen." Vorhandene Strukturen auf den Prüfstand stellen, verändern und anpassen – das gehört zum Selbstverständnis von Blattwerk. So hatte man schon Teilzeitmodelle und Sabbaticals, als viele Unternehmer in der Branche noch nicht wussten, dass es auch auf der Baustelle etwas anderes geben kann als Vollzeitbeschäftigung.

Große und kleine Veränderungen

Es ist nicht nur der Gedanke an eine lebenswerte Zukunft für alle, der Böhm und Bremer treibt, sich mit dem Konzept der GWÖ zu beschäftigen. „Es ist natürlich auch ein Stück Egoismus. Ich möchte für mich ein gutes Umfeld schaffen, in dem Menschen und die Schöpfung wertgeschätzt werden", sagt Bremer. Durch das Erstellen der Gemeinwohl-Bilanz hat sich in der Firma vor allem in Sachen Nachhaltigkeit noch einiges verändert. „Wir kaufen keine PET-Flaschen mehr, sondern nur noch Glas. Wir haben ein Lastenrad für Kleinaufträge angeschafft. Und wir machen uns Gedanken, wie unser Fuhrpark aufgestellt sein muss, um Menschen von A nach B zu bringen. Ein kleineres Auto als Baustellenfahrzeug ist ein Anfang", zählt Böhm auf. An E-Mobilität glauben die beiden Unternehmer übrigens nicht, vielmehr sind sie überzeugt, dass Mobilität grundsätzlich anders organisiert sein muss. „Ein Traum wäre, dass man mit dem ÖPNV zur Baustelle fahren kann", sinniert Bremer.

Der Wunsch: mehr GWÖ-Betriebe

Gemeinsam mit sechs anderen Unternehmen wurde die Blattwerk Gartengestaltung GmbH für die Teilnahme am Förderprogramm und für die erfolgreich erstellte Gemeinwohl-Bilanz ausgezeichnet. Wünschenswert ist, dass sich zukünftig noch viele Unternehmer finden, die das Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie unterstützen. Der Aufwand ist allerdings hoch. „Wir reden hier nicht von Stunden und Tagen, wir reden von Wochen", sagt Böhm. Während des begleiteten Prozesses lernen die Unternehmer, aber auch die GWÖ-Berater. „Vielleicht klappt es, die Hürde zu einer Gemeinwohl-Bilanz niedriger zu legen und ein Angebot zu machen, das viele nutzen."

Fünf Berührungsgruppen und vier Werte

Fünf „Berührungsgruppen" und vier Werte bilden die Gemeinwohlmatrix. Zu den Berührungsgruppen gehören Lieferanten, Eigentümer und Finanzpartner, Mitarbeitende, Kunden und Mitbewerber sowie das gesellschaftliche Umfeld. Die Werte sind Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz und Mitentscheidung. Jeder Wert wird darauf überprüft, wie er in Bezug auf die Gruppen umgesetzt, wie er gelebt wird. Bei diesen 20 Gemeinwohl-Themen kann ein Unternehmen maximal 1.000 GW-Punkte erreichen. Langfristiges Ziel der GW-Unterstützer ist es, über diese Form der Bilanzierung ein Unterscheidungskriterium für Unternehmen zu schaffen, die ethisch wirtschaften.

Laut EU nachhaltiges Wirtschaftsmodell

Die Gemeinwohl-Ökonomie als Konzept wird seit den 1990er-Jahren diskutiert. Als Bewegung, die auch die Gemeinwohl-Matrix entwickelt hat, wurde sie 2010 gegründet – Auslöser war das gleichnamige Buch des österreichischen Publizisten Christian Felber. Nach eigenen Angaben umfasst die Bewegung aktuell weltweit 11.000 Unterstützer, 4.000 Aktive in 150 Regionalgruppen, 31 GWÖ-Vereine, 500 bilanzierte Unternehmen und Organisationen, etwa 60 Städte und Gemeinden und 200 Hochschulen. Der EU-Wirtschafts- und Sozialausschuss zählt sie zu den neuen nachhaltigen Wirtschaftsmodellen und hält sie „für den Einbau in den Rechtsrahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten" geeignet. Info unter www.ecogood.org

Blattwerk Gartengestaltung ausgezeichnet

Sieben Unternehmen verschiedener Branchen wurden von der Stadt Stuttgart Ende November mit dem Prädikat „Nachhaltig fit für morgen" ausgezeichnet, das zum gleichnamigen Förderprogramm gehört. Eines dieser Unternehmen ist Blattwerk Gartengestaltung aus Stuttgart, das nach dem Prinzip der Gemeinwohl-Ökonomie arbeitet. Im Bild Stefan Böhm (l., Geschäftsführer Blattwerk), Eric Raasch (Gesellschafter Blattwerk) und Ines Aufrecht, Leiterin Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart.

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR bezeichnet die gesellschaftliche und/oder soziale Verantwortung von Unternehmen. Dabei steht nicht die Verwendung der Gewinne im Mittelpunkt, sondern vor allem, wie diese Gewinne erwirtschaftet werden. Mit der Gemeinwohl-Bilanz kann man Grundsätze der CSR über Branchen, Rechtsformen und Firmengrößen hinweg sicht- und vergleichbar machen.

Wer mehr wissen will: Die HSG Universität St. Gallen (HSG: Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Internationale Beziehungen) erklärt in einem 11 min langen Video ausführlich, was CSR ist – Sie gelangen zum Video über Scannen des QR-Codes.

mit den GartenVisionen, einer Kundenzeitschrift für Landschaftsgärtner, unter www.sinnbildlich.net Text- und Bild-

Leistungen für GaLaBau-Unternehmen an. Kontakt: mail@sinnbildlich.net

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.