Sozial agieren, ökologisch realisieren

- Veröffentlicht am

Das Kollektiv: Einer für alle, alle für einen … nach diesem Musketier-Motto arbeiten viele EinzelunternehmerInnen in Bremen, die schöne Gärten bauen und bepflanzen, Grünpflege betreiben und sich einen Lagerplatz teilen. Für sie alle ist der Beruf Berufung. Sie lieben ihre Selbstständigkeit und klagen weder über Auftragsmangel noch über Geldknappheit. Das funktioniert deshalb so gut, weil immer dann, wenn mehr als die eigene Arbeitskraft, besondere Beziehungen oder Fachkenntnis gebraucht werden, die anderen zur Stelle sind. Abgerechnet wird untereinander, der Auftraggeber hat auf dem Papier in der Regel nur einen Geschäftspartner.

Auf der Baustelle und für den Auftraggeber ergibt das ungewöhnliche Situationen. „Wir bekommen oft zu hören, wie erstaunt die Gartenbesitzer sind, dass sie jeden alles fragen können und qualifizierte Antworten bekommen. ‚Da müssen Sie den Chef oder Vorarbeiter fragen‘ – solche Sprüche gibt es auf unseren Baustellen nicht", sind sich die GartengestalterInnen einig. Umgekehrt wird die Frage „Kann ich mal den Chef sprechen?" gerne mit dem Spruch beantwortet: „Nein, das wird schwierig. Der war uns zu teuer. Den haben wir abgeschafft." Anarchie in Reinform, der sie alle etwas abgewinnen können.

Wenn jemand krank ist, springen andere ein

Nicht einmal mit dem Problem, dass Auftraggeber Angst haben, ihre Baustellen gingen nicht voran, sollte der Auftragnehmende krank werden, haben sie zu kämpfen. „Das läuft wirklich alles auf Vertrauen", sagt Olof Schlittenhard. „Und sollte ich doch mal gefragt werden, dann schildere ich halt, dass ich auf einen Pool von LandschaftsgärtnerInnen und SpezialistInnen zurückgreifen kann. Und da habe ich noch nie komische Reaktionen bekommen."

Tatsächlich funktioniert das Netzwerk da auch prima. „Ich hatte mir den Arm gebrochen, ausgerechnet, als auf einer Baustelle schon alles rausgerissen war, alle Materialien vor Ort waren und alles vorbereitet war. Jetzt sollte gepflastert werden, und ich fiel aus. Das hat dann Thomas Hombergs übernommen", erzählt Doris Meyer von „GartenArten". „Und bei einem mir wichtigen Projekt, den Außenanlagen einer Kinderarztpraxis, bin ich für vier Wochen ausgefallen wegen schwerer Rückenschmerzen", erinnert sich Lars Schimmelpfennig vom BaumBüro Bremen. „Da sind dann spontan drei Kollegen eingesprungen, und es hat alles wunderbar geklappt."

Während die meisten GartengestalterInnen schon länger in der Bremer Szene unterwegs waren, bevor sie sich in diesem Lagerplatz-Kollektiv zusammenfanden, hat Doris Meyer den Kontakt über die Bundesarbeitsgemeinschaft selbstverwalteter Gartenbaubetriebe (BaseG, siehe Kasten rechts) gefunden. Im Emsland aufgewachsen, arbeitete sie nach der Ausbildung zur Staudengärtnerin viele Jahre in Süddeutschland und schloss sich dort der BaseG an. „Bei den Treffen und Aktionen habe ich auch Cordula und Hille, ihre Ansichten und Arbeitsweisen kennen und schätzen gelernt." Der Weg zurück in den Norden führte sie 2002 erst einmal nach Hamburg zur Meisterschule. „In dem Jahr habe ich die Kontakte nach Bremen intensiviert, und seit 2003 bin ich Teil dieses Kollektivs."

Feministisch und politisch eher rot als grün

Dass sich diese Art von gartenbegeisterten HandwerkerInnen und PlanerInnen in Bremen ansiedelte, ist kein Zufall. Selbst unter CDU/SPD-Regierung war die Hansestadt auch in den 80er-Jahren immer schon anders als andere Städte. Hier gründeten sich viele Frauenbewegungen, viele soziale und ökologische Initiativen hatten in Bremen ihre Kinderstube. Hier fühlt sich dieser Menschenschlag wohl, kann Freiheiten erkämpfen und leben. Mit den Grünen von Bremen sind sie nicht so grün, die sind ihnen zu angepasst, zu etabliert. Aber die Fridays-for-Future-Bewegung erwärmt ihr Herz. „Die erinnern mich an uns früher. Das ist eine Bewegung, die Veränderung will und hoffentlich auch anstoßen kann", sagt Cordula Hamann.

Es waren genau die sozio-ökologische Stimmung und die Anfänge der Frauenbewegung in der Politik, die Hamann nach Bremen führten. „Nach meinem Lehramtstudium mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Pädagogik und Anglistik habe ich mein Referendariat im ländlichen Syke absolviert. Damals war Niedersachsen fest in konservativer CDU-Hand. Das ging für mich gar nicht." Nicht mehr, wäre vielleicht der richtigere Ausdruck. „Ich stamme aus dem Wendland, in meiner Jugend Zonenrandgebiet. Das präg ... besonders die Fluchtgedanken hin in eine weltoffene, frauenliberale Stadt."

Bevor sie endgültig in den Gartenbau wechselte, gab sie in der Jugend- und Erwachsenenbildung Seminare zu Ökologie- und Umweltschutzthemen. „Es war alles wie vorbestimmt", erinnert sich Hamann schmunzelnd. Und sie wusste, was sie wollte. Gärten nach ihrem Geschmack gestalten. Da fiel „irgendwo angestellt" aus. „Mit zwei Freunden habe ich dann 1984 hier in Bremen die „grüner garten GmbH" gegründet. Unter der Bedingung: Ich werde nicht eure Tippse."

Rückenstärkung bekam sie von der studierten Gartenplanerin Hille Ahlers. Gemeinsam mit der neuen Kollegin installierten sie das heute weit verbreitete Frauenstatut, lange bevor es überhaupt gesellschaftspolitisch relevant wurde. „Wir haben damals schon vereinbart, dass wir immer eine Frau mehr im Betrieb sein müssen als Männer." Da es aber in den 80er-Jahren für Frauen noch eher ungewöhnlich war, im GaLaBau zu arbeiten, und noch schwieriger, dort einen Ausbildungsplatz zu finden, absolvierten Hille und Kollege Uwe Mädger als Agraringenieur die Ausbildereignungsprüfung mit dem klaren Ziel, erst einmal Frauen für die eigene GmbH auszubilden. „Die erste Auszubildende war ich übrigens selbst 1986", erzählt Hamann.

Neben der „grüner garten GmbH" etablierte sich in den 80er-Jahren in Bremen ein weiteres Kollektiv aus Gartenbaubetrieben. „die gartenbauer", so erinnern sich Hille und Cordula, waren ebenfalls sozial und ökologisch ausgerichtet. „Wir hatten Kontakt miteinander und unterstützten uns, woraus auch die erste Platzgemeinschaft entstand."

Viel Handarbeit und gemietete Maschinen

Selbst Hand anlegen tun sie alle, die Einzelunternehmerinnen und -unternehmer – zwangsläufig, aber eben auch mit Herzblut. Zumal: Handarbeit gibt es viel bei den oft kleinen, planungs- und arbeitsintensiven Baustellen, die überwiegend mitten in Bremen liegen. Bei den schmalen, oft dreigeschossigen, typischen Bremer Reihenhäusern mit entsprechend schmalen, langen Gärten, die oft nur über das Souterrain erreicht werden können, weil die Gärten direkt wieder an Gärten stoßen, ist Einfallsreichtum zur Abwicklung oft oberstes Gebot.

Und gerade diese Art der Baustellen prägt die Szene. „Weil eben so viele Baustellen eher von Handarbeit statt von Maschineneinsatz geprägt sind, brauchen wir auch keinen Maschinenpark", sagt Landschaftsgärtnermeister Olof Schlittenhardt (siehe dega5481 ), der seit 2020 erstmals einen Lehrling ausbildet. Was gebraucht wird an Arbeitsmaterial und Lagerfläche, das nutzen sie zusammen. „Wir haben einen rund 2.000 m2 großen Lagerplatz mit zwei Überseecontainern drauf. In einem wohnen Elsa und Rudi, in dem anderen liegt Werkzeug." Während Elsa, eine über 50-jährige Bagger-Dame, den Lagerplatz nicht mehr verlässt, wird Rudi, der Radlader, manchmal auch auf Baustellen eingesetzt. Doch oft passt es eben nicht, weder die Anfahrt in den engen Straßen Bremens, noch die Geräte überhaupt in den Garten zu bekommen. „Elsa haben wir vor vielen Jahren tatsächlich mal auf einer größeren Baustelle gebraucht. Um sie da reinzubekommen, musste sie durch eine Garage. Dafür war sie zu hoch. Da haben wir – mit dem Okay aller – das Dach abgeflext ... und später wieder angeschweißt", erzählt Hamann grinsend.

Ansonsten aber werden die notwendigen Maschinen gemietet. „Für uns und unsere Aufträge auf jeden Fall die günstigste Lösung", sagt Lars Schimmelpfennig. Sein Berufsleben in der sozial-ökologischen Gartenbau-Szene begann 1997 bei Cordula und der „grüner garten GmbH", nachdem er ein Landschaftsökologiestudium in Oldenburg nach dem Vordiplom abgebrochen hatte. „Vorher hatte ich schon eine Lehre als Landschaftsgärtner absolviert und meine Liebe zur Baumpflege entdeckt." Seit sich die „grüner garten GmbH" 2003 aufgelöst hat, ist Lars mit seinem Arbeitsschwerpunkt Baumpflege Einzelunternehmer und gefragter Subunternehmer mit seiner Expertise rund um den Baum. Wann immer in Gärten Bäume saniert, fachmännisch geschnitten oder gefällt werden müssen, ist Lars oft mit von der Partie. Nach dem Motto „gelernt ist gelernt" legt er aber auch überall Hand an, wo Hilfe gebraucht wird.

Von der Idee bis zum fertigen Projekt

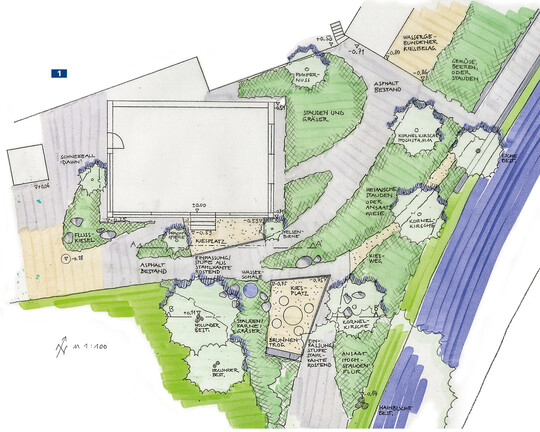

Alle planen ihre Anlagen selbst. Das reicht von der Bleistift-Skizze auf der Baustelle im Gespräch mit dem Auftraggeber bis hin zur hochwertigen Handzeichnung. Planungssoftware nutzt keiner, nicht nur aus Kostengründen. „Das sind schon recht seelenlose Pläne", sagt Hille Ahlers. Sie entschied sich nach dem Studium in Berlin auch ganz bewusst für das frauenkulturell so aktive Bremen und das selbstbestimmte Arbeiten als Kollektiv-Gärtnerin der ersten Stunde. Sie liebt die Kreativität ihrer Arbeit. „Oft hat der Kunde ja Vorstellungen, was er will, da muss Planung lenken und überzeugen. Oft aber hat der Kunde ja auch keine Idee, nur das Gefühl, es muss was anderes her. Und für jeden Garten gibt es meist 1.000 Möglichkeiten. Das sind für mich die tollen Projekte. Ich arbeite immer an der Gestaltung." Weil sie so gerne plant, könnte sie die eine oder andere Planungsaufgabe noch übernehmen. Ansonsten realisiert sie ihre Planungen genauso selbst wie alle anderen auch. Und sie ist davon überzeugt, Gutes zu tun, den Menschen, aber auch Klima und Natur. „Wenn Menschen auf Grün gucken, fühlen sie sich schneller zu Hause." Grün, wo immer es geht, ist daher ihre Devise, nicht nur in Gärten, sondern an Fassaden, auf Dächern und rund um den Teich.

Überhaupt lieben alle die Pflanzen, wenn auch nicht mit klassischer Naturgarten-Ausrichtung. „Durch die großen Baumschulen zu streifen und dekorative Gehölze auszuwählen – das ist schon ein toller Aspekt meiner Arbeit", sagt Olof Schlittenhardt, der mit seinem Bad Zwischenahner Schaugarten umfangreich porträtiert wurde in DEGA GALABAU 9/2020. Die meisten Planungen sind geprägt von großer Pflanzenvielfalt und großem Angebot an Insektennahrung.

Eher Bioladen als Discounter

Ihr Kollektiv ist also eine soziale Lagerplatzgemeinschaft, die sich gegenseitig organisatorisch, fachlich und anpackend hilft. Mit klassisch betriebswirtschaftlichen Rechenmodellen haben sie wenig am Hut. Sie lieben die Wahlfreiheit, Aufträge auch ablehnen zu können. Dennoch können sie alle ganz gut leben von ihrem Tun. „Sich von uns einen Garten machen zu lassen, ist ein bisschen wie im Bioladen einzukaufen. Unsere Kunden wollen gute Beratung und qualitativ hochwertige Arbeit, und sie sind bereit, dafür auch mehr zu bezahlen. So können wir weit über Mindestlohn bezahlen, wenn wir Hilfen brauchen", sagt Lars. Tatsächlich warten ihre Kunden eher, als zu anderen Landschaftsgärtnern abzuwandern, akzeptieren auch höhere Preise, weil die Pflanzen oft auch aus Bio-Gärtnereien kommen. „‚Von der Stange‘ – das sind nicht unsere Kunden", so Hille Ahlers. „Wir sind eher die Maßschneiderei. Und die Kunden merken, wenn du mit Kreativität bei der Sache bist."

Die Zeiten, wo wir gute Ideen auf Papier gebracht haben, und dann mit feuchtem Händedruck entlassen wurden, weil die Gartenbesitzer haben, was sie brauchten, nämlich Ideen, sind definitiv vorbei", meint Olof Schlittenhardt. Außerdem nehmen Pflegeaufträge immer mehr Raum ein.

Lagern, recyceln, aufwerten und verschenken

Sie verstehen sich als Kollektiv, sehen sich aber oft tagelang nicht, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten und dann meist unter Zeitdruck am Lagerplatz Material auf- oder abladen. Jeder hat hier sein selbstverwaltetes Stück Fläche, auf dem er lagern und sortieren kann. Wegwerfen ist stets nur die letzte Option. „Schon bei der Erstbesichtigung gucke ich, was ich von vorhandenem Material wiederverwenden kann. Was soll ich erst tonnenweise Material raustransportieren aus engen Hausgärten, um dann tonnenweise für den gleichen Zweck neues reinzuschleppen? Wiederverwenden ist auf jeden Fall rückenschonend. Und ich bin überhaupt kein Freund von Materialschlachten", sagt Olof, der selbst Waschbetonplatten eine neue Verwendung zuweisen kann – „umgedreht in anderem Kontext einbauen oder als Bruchstücke".

Baumaterial wiederzuverwenden – möglichst aufgewertet – war auch für Doris Meyer schon in Süddeutschland ganz zentrale Arbeitsweise. „Dort sind die Gärten zwar nicht – wie in Bremen so oft – nur durch das Souterrain zu erreichen, dafür liegen viele Baustellen am Hang, und Baumaterial muss über Treppen transportiert werden." Auch da sei Wiederverwenden kräfteschonend. „Die hier so typischen roten Klinker lassen sich oft sehr gut mit vorhandenem Betonstein verarbeiten. Damit erzielt man schöne Effekte und kommt in jede Ecke."

Was von den Baustellen dennoch runter muss, wird auf dem Lagerplatz noch mal auf Wiederverwendbarkeit geprüft – erst vom Auftragnehmer oder der Auftragnehmerin, dann von allen anderen. Was dann tatsächlich entsorgt werden muss, wird entsprechend sortiert, nach Bauschutt, Boden, Grünschnitt und Restmüll. „Das muss ja alles abgerechnet werden, wer was verursacht, wer was verbraucht. Das ist schon ein recht hoher logistischer Aufwand, und trotzdem machen wir es schon jahrzehntelang, weil es eben doch funktioniert", sagt Cordula Hamann.

Bauschutt allerdings bleibt eine kleine Größe. „Waschbeton- und Betonsteinplatten entsorgen wir meist, indem wir sie verschenken", sagt Arne Schlittenhardt. Dass Bauschuttentsorgung teuer ist, sei nicht der Beweggrund, maximal netter Nebeneffekt. „Die Nutzer sind Leute, die eh nie unsere Kunden würden. Wenn die zum Baumarkt fahren, kaufen sie dort oft schlechtere Ware von weit her, die irgendwo zu irgendwelchen Bedingungen produziert wurde. Da ist es viel ökologischer, die Materialien von uns wiederzuverwerten – zumindest überall dort, wo es nicht auf Gestaltung ankommt, sondern für praktische Dinge, im Gemüseland oder für Stellflächen", so Arne.

Freiwerk: vom Einzelunternehmer zum Teamplayer

Erfahrungen mit Gesellschaftsformen haben ja viele der kollektiv agierenden Einzelunternehmer und -unternehmerinnen schon gemacht. Aktuell aber sind es nur Arne Schlittenhardt und Holger Gottschlich, die sich als begeisterte Mitglieder des Lagerplatz-Kollektivs 2017 zur Freiwerk-Gartengestaltung GbR zusammengeschlossen haben. „Der Zusammenhalt dort, der fachliche Austausch, das gemeinsame Material ordern und entsorgen – dass alles ist nach wie vor Grundlage unseres Agierens", so Arne. „Wir brauchen nur wenig eigene Maschinen, noch funktioniert das weitestgehend über die Mietfirmen."

Beide haben Landschaftsgärtner gelernt, kennen sich seit langem. Doch während Arne dem Garten verbunden blieb, hat Holger erst einmal Hochbau studiert. „Ein Jahr habe ich als Hochbau-Ingenieur gearbeitet, dann bin ich zurück in den Gartenbau, habe mich selbstständig gemacht."

Konkurrenz untereinander ist tabu

Dass sich nun Arne Schlittenhardt nicht mit seinem Bruder Olof zusammentat, hat keine handfesten Gründe. „Wir verstehen uns gut, arbeiten auch gerne mal zusammen. Doch eine gemeinsame Firma – das hat sich einfach nicht ergeben. Und ich habe viel mehr Projekte mit Holger zusammen gemacht als mit Olof, als wir beide noch Einzelunternehmer waren."

Obwohl also jetzt als GbR unterwegs – das bei Steuerberatern nicht so geliebte Konstrukt wegen der Haftung mit dem Privatvermögen –, bleiben die beiden liebgewonnenen Kollektivgewohnheiten treu, nur selbstgeplante Projekte zu realisieren, sich weder an Ausschreibungen zu beteiligen noch für Landschaftsarchitekten zu bauen. Eine ergänzende Leistung zum Hochbau kann es aber immer mal sein. Diese Arbeitsweise geht natürlich auch nur, weil die Auftragslage ausreichend gut ist. „Und was wir auch nicht machen, ist, uns untereinander Aufträge abzujagen", sagt Arne. „Wenn wir mitbekommen, dass aus dem Kollektiv schon andere an einem Objekt dran sind und wir auch gefragt werden, dann sprechen wir uns zwar kurz ab, für wen das gerade wichtiger und fachlich richtiger ist, aber wir treten nicht in Konkurrenz, sondern eher zurück."

Zudem will Holger das noch junge Standbein „Workshops mit Holz" ausbauen, sobald die Coronapandemie Veranstaltungen dieser Art wieder zulässt. Mit „Hämmern an der Waterkant" haben sie schon eine Riesenkrake und eine Räuberhütte auf dem Volksfest „Breminale" als Event angeboten. Holz hat es ihnen aber auch darüber hinaus angetan. Wo immer sich ein schönes Stück finden lässt, das nicht in einem Garten eingebaut wird, entsteht daraus ein Objekt – ein Messergriff, ein Hocker, ein Tisch. „Da schlägt Holgers Leidenschaft für Raumgestaltung und Formensprache immer durch, Fähigkeiten, die wir auch sonst bei allen Projekten bestens nutzen können", so Arne.

Mitarbeiter verjüngen das Team

Die ersten Angestellten gibt es auch. Seit zwei Jahren arbeitet der Landschaftsgärtner Robin Krumenacker mit im Team. „Robin war vorher bei dem Kollektiv-Kollegen Andreas Wulff angestellt. Als der sich dann wieder verkleinern wollte, haben wir ihn übernommen. Wir kannten ihn und seine Arbeit ja", so Arne. Seit wenigen Monaten gehört auch ein Quereinsteiger zum Team. Louis Gueyne, aus Frankreich kommend und studierter Philosoph, ist ein Freund von Arne, jobbte immer schon mal auf 450-€-Basis für ihn. Für Louis stand schon allein aus privaten Gründen fest, dass er mindestens mittelfristig in Bremen bleiben will. Nun ist er aktuell als Hilfsarbeiter bei Freiwerk eingestellt. Die körperliche Arbeit sieht er als guten Ausgleich zum vorherigen Studium, wissen seine Chefs. „Aktuell will er Geld verdienen und sich orientieren, wie es weitergehen soll im Leben. Er wäre nicht der erste Geisteswissenschaftler, der in unserer Sparte hängenbleibt und auch noch eine Ausbildung absolviert", meint Holger Gottschlich mit einem Augenzwinkern.

Betriebswirtschaftlich mit dem spitzen Stift durchgerechnet werden solche Entscheidungen aber eher nicht. „Wir verlassen uns beide auf das Bauchgefühl", sagt Arne, was sie sich aufgrund der guten Auftragslage leisten können. „Viel wichtiger ist, dass die Leute zu uns passen." Außerdem spielen ganz klassische Überlegungen mit hinein wie das Alter. „Arne und ich wollen und können auch nicht mehr lange 40 Wochenstunden und mehr auf der Baustelle schuften. Das geht körperlich nicht mehr", sagt Holger, 50 Jahre alt und damit sechs Jahre älter als Arne. Mit Robin (27) und Louis (33) haben sie also auch das Team verjüngt.

„Jetzt guckt man schon etwas genauer darauf, dass genug Aufträge reinkommen, nimmt auch kleinere Projekte mit mehr Organisationsaufwand an. Einfach mal zwei Tage freimachen wie früher, wenn die Baustellen abgearbeitet waren, geht mit Angestellten und Lohnzahlungen eindeutig schlechter." Entsprechend häufig sind die Freiwerker auch als Subunternehmer auf den Baustellen der Einzelunternehmer zu finden. Etwa die Hälfte der Rechnungen sind Kleinaufträge oder eben Unter-Kollegen-Abrechnungen. Andersherum brauchen sie bei rund einem Drittel der eigenen Aufträge Arbeitskraft oder Know-how von Kollegen, wobei sie meistens mit Ulrike Prinzwald und Andreas Wulff zusammenarbeiten, beide ebenfalls Mitpächter des Lagerplatzes.

Baumrausch: Wachstum stärkt ökologische Ausrichtung

Zur Szene gehörend und trotzdem groß ist die Firma Baumrausch (siehe dega5482 ). 32 Menschen arbeiten dort derzeit, mit fast klassischen Strukturen und hauptsächlich in den Themenfeldern Gartengestaltung, Baumpflege und Landschaftsarchitektur und zunehmend mehr auch für Permakultur-Projekte. „Wir drei Inhaber, Volker Kranz, Wiebke Mestemacher und ich, sind fast ausschließlich im Büro", updatet Martin Schmidt. Denn über Baumrausch war in DEGA schon viel zu lesen, zu spannend die Entwicklung, um sie aus den Augen zu verlieren. Schmidt selbst organisiert als Meister des GaLaBaus zusammen mit Wiebke Mestemacher und Bauleiter Frank Christoffers die Teams für die Baustellen. Doch weil er auch Betriebswirt ist, kümmert er sich auch um Themen wie Betriebswirtschaft, Kommunikation, Steuerberater, Krankenkassen.

Denn was 2001 mit Volker Kranz (Einzelunternehmen) als ökologisch ausgerichteter Betrieb aus einem Bremer Gartenbau-Kollektiv hervorging, wurde Anfang 2008 in eine GbR mit vier Gesellschaftern umgewandelt, 2016 dann in eine GmbH & Co. KG mit drei Gesellschaftern. Das ist Baumrausch heute noch. „Die GbR war am Schluss zu groß, da rät einem jeder Steuerberater dringend dazu, eine Betriebsform ohne Haftung mit dem Privatvermögen zu wählen."

An den Aufgaben, Projektschwerpunkten und der inhaltlichen Ausrichtung hat sich jedoch seit Jahren nichts Wesentliches geändert. „Eher schärft sich hier das Profil", so Schmidt mit Blick auf die nachhaltige Ausrichtung. Weitreichend werden Projekte realisiert, die sehr naturnah sind und sehr bewusst Baustoffe einsetzen. Das bedeutet nach wie vor viel Recycling. „In rund einem Drittel der Gärten werden gebrauchte Materialien verwendet." Die kommen entweder direkt von derselben Baustelle, aus anderen Projekten oder von Abbruchunternehmen und über Friedhofsverwaltungen, bei denen teils sehr hochwertige Materialien anfallen und zu denen Baumrausch gute Kontakte pflegt. Auch beim Holz achten die Landschaftsgestalter penibel auf die Herkunft. „Und wir verlegen keine Pflastersteine in Epoxidharz, außer es ist technisch nicht anders möglich."

In Bremen ist Baumrausch ein ziemlich bekannter Betrieb. „Wir hoffen immer, dass die Leute schon der Website entnehmen, in welche Richtung wir arbeiten, dass man bei uns nicht richtig ist, wenn man Stabgitterzäune mit Flechtgewebe, Baumkappungen oder Kirschlorbeerhecken möchte." Klappt aber nicht immer. „Kunden rufen an, weil sie uns im Internet gefunden oder uns auf einer Baustelle gesehen haben, aber nicht unbedingt unsere ökologische Ausrichtung kennen." Früher hat man da auch den einen oder anderen nicht ganz so konsequent ökologisch ausgerichteten Auftrag übernommen, weil man die Kunden ja nicht gerne vor den Kopf stößt.

Heute seien sie da konsequenter. „Wenn die Kundenwünsche nicht mit unserer Anschauung von Gartenbau und Landschaftsgestaltung zusammenzubringen sind, dann lehnen wir die Aufträge mittlerweile sehr viel konsequenter ab." Das geht, weil sich im Betrieb eine diplomatische Seele fand, die das gut kann. „Unsere Büroassistentin Imke Penning übernimmt diese Absagen und verklickert das den Kunden so, dass kein böses Blut fließt."

„Sozial" als betriebswirtschaftliche Herausforderung

Diplomatie ist auch im Team von Baumrausch angesagt, zumal das Unternehmen auf schwierige Jahre zurückblickt. „Wir hatten 2019 und 2020 einen extrem hohen Krankenstand. So etwas kannten wir vorher nicht." Da Baumrausch aber ein „sozialer" Betrieb ist, hat man auch auf monatelange Krankheit nicht mit Kündigung reagiert, sondern stattdessen die damit verbundenen Kosten getragen. Und die liegen durchweg höher als branchenüblich, denn unter 15 € arbeitet niemand auf den Baustellen. „Das Lohngefälle vom Hilfsarbeiter bis zum Vorarbeiter ist bei uns nicht so krass wie in anderen Betrieben. Jeder muss von der Arbeit bei uns seine Familie ernähren können."

Das vergleichsweise gute Einkommen kombiniert mit sozialer und moderner Betriebsführung, die eben auch das Thema Work-Life-Balance kennt, stellt Baumrausch aber zunehmend vor organisatorische Probleme. „Waren es anfangs zwei Mitarbeitende, die aus ganz plausiblen Gründen um eine Vier-Tage-Woche baten, so nehmen das mittlerweile 80 % der Belegschaft in Anspruch, auch die 30-jährigen Alleinstehenden."

Das eigentliche Ziel, durch dieses Zugeständnis entspanntere und körperlich belastbare Mitarbeitende zu bekommen, hat sich nicht erfüllt, wie der hohe Krankenstand belegt. Was die Verantwortlichen erstaunt und ins Grübeln geraten lässt. „Wir können hier noch so viel richten, auf das, was im Privatleben schiefläuft und Arbeitsfähigkeit raubt, haben wir keinen Einfluss."

Schmidt findet derzeit nicht die Stellschrauben, die eher ungute Situation zu verbessern, denn zurückdrehen lässt sich diese Unternehmensausrichtung nicht so einfach. Vielmehr wird für ihn als Betriebsablauf-Organisator, der alle Teams mit Arbeit und Projekten versorgt, das Management zunehmend zur Herausforderung. „Die Mitarbeitenden, die die Vier-Tage-Woche nutzen, können sich ihren freien Tag selbst festlegen. Nicht jede Woche anders, aber immerhin haben sie die Wahl des Wochentags."

Auch wenn die Mitarbeitenden bestmöglich versuchen, ihre Baustellen selbst zu organisieren, Material selbst zu bestellen und freie Tage „passend zu legen", bleibt es ein gewaltiger organisatorischer Aufwand. „Immer wieder sprengt es uns die Kleinteams, wir müssen umsortieren, gucken, wer mit wem sinnvoll was machen kann, welche Baustelle gerade ruhen muss, weil nicht genug Arbeitskräfte vor Ort ist. Im schlechtesten Falle stehen sogar Mietmaschinen ungenutzt rum. Zusätzlich kommt die Problematik mit Corona hinzu, dass keine Teams gemischt werden sollen."

Eigene Maschinen und Planungssoftware im Einsatz

Während Baumrausch also sowohl mit fast klassischen als auch mit für die Branche eher ungewöhnlichen unternehmerischen Problemen kämpft, fühlen sie sich inhaltlich ihren Ursprüngen nach wie vor verpflichtet. Im Vordergrund steht – heute mehr denn je – die hohe ökologische Ausrichtung ihrer Projekte. Die meisten tragen planerisch Wiebkes oder Volkers Handschrift.

„Im Bereich Baumpflege nehmen wir auch an beschränkten Ausschreibungen teil", stellt Schmidt einen echten Unterschied zu früher und den kollektiv arbeitenden Einzelunternehmenden raus. Die Umsetzung klassischer Landschaftsarchitektur-Planungen, die ausgeschrieben werden, sind aber nach wie vor nicht dabei. „Wenn wir mal Arbeiten anderer Planerinnen und Planer umsetzen, dann kommen die eher aus dem Naturgarten e. V., wo wir Mitglied sind, oder über die Permakultur-Akademie."

Auch vom „nur per Hand"-Zeichnen ist man weg, nutzt mittlerweile CAD, um Änderungen schneller realisieren, Projekte untereinander besser weiterreichen und Massen schneller ermitteln zu können. „Es ist seelenloser und auch nicht schöner, doch eben effektiver." Es gibt drei Firmen-Pkw, und Martin Schmidt nutzt ein E-Lastenfahrrad für Akquise und Bauleitung. Auch einen Maschinenpark hat Baumrausch mittlerweile und nutzt nach wie vor kollektiv einen Lagerplatz mit den „Baum-Haus-Bauern" in der Einflugschneise des Bremer Flughafens.

Weiterentwicklung als Vorsorge fürs Alter

Die soziale Ausrichtung des Gesamtunternehmens macht natürlich vor der Inhaberriege nicht halt. Jeder hat so sein Steckenpferd und versucht, das so auszubauen, dass sich damit auch bis ins hohe Alter noch Geld verdienen lässt. Daher nimmt die Planungsleistung bei Baumrausch von Jahr zu Jahr mehr Raum ein. Volker Kranz beispielsweise investiert immer mehr Zeit in die Permakultur, ein Fachgebiet, das sich bei Baumrausch zwar noch nicht gewinnbringend niederschlägt, das er aber als ausgewiesener Fachmann vorantreibt. Wiebke plant Gärten – und das kann man bis ins hohe Alter betreiben.

Sozial vereint

Bis auf Olof Schlittenhardt gehören alle hier vorgestellten Unternehmer/-innen zu den BaseG-Betrieben, der in DEGA schon häufiger vorgestellten „Bundesarbeitsgemeinschaft selbstverwalteter Gartenbaubetriebe". Wie sie selbst auf der Homepage (www.baseg.org) schreiben, werden sie dem Namen nicht mehr gerecht – durchgängig sozial sind sie immer noch, die Mitglieder sind allerdings nicht mehr ausschließlich Inhaber. Jährlich wird ein gemeinnütziges Projekt mit vereinter Arbeitskraft ehrenamtlich realisiert. Bis zu 100 Leute kommen zusammen, die Gutes tun und viel Spaß haben. Alle Beiträge zu den Projekten finden Sie auf www.dega-galabau.de unter dem Webcode dega2776 .

Sozial-ökologisch in Bremen

Aktuell gehören elf Unternehmende zum sozial-ökologischen Kollektiv in Bremen, die zusammen Material ordern und entsorgen, Know-how weitergeben und sich gegenseitig helfen. Neben Cordula Hamann, Hille Ahlers, Doris Meyer, Lars Schimmelpfennig, Olof Schlittenhardt sowie der Freiwerk Gartengestaltung GbR (mit Arne Schlittenhardt und Holger Gottschlich) sind das Thomas Hombergs, Gabriele Thurm, Ulrike Prinzwald, Andreas Wulf und Fritz Ruge.

Adressen

Lars Schimmelpfennig, BaumBüro Bremen | www.baumbuero.de

Baumrausch www.baumrausch.de

Cordula Hamann – Gärten und mehr www.Cordula-Hamann.de

Olof Schlittenhardt Gartenräume www. gartenraeume-schlittenhardt.de

Hille Ahlers, Büro für Gartengestaltung www.ahlers-garten.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.