Fichtennadelrost

Nadelpilze an Koniferen spielen in den Hausgärten zwar keine besonders große Rolle, kommen aber dennoch unter bestimmten Witterungs- und Standortbedingungen gelegentlich vor und können dann auffällig werden.

von Jochen Veser erschienen am 12.11.2025

Im Forst und noch mehr in Weihnachtsbaumkulturen sind solche Pathogene wesentlich bedeutender und werden zumindest in den Kulturen auch bekämpft. An verbräunten Fichtennadeln können oft verschiedene Pilzarten nachgewiesen werden, die aber meist nur sekundär auf schon vorgeschädigten Nadeln auftreten. Dagegen können Rostpilze der Gattung Chrysomyxa auch gesunde Nadeln vitaler Bäume infizieren und damit unmittelbare Schäden verursachen.

Die häufigsten Chrysomyxa-Arten sind die wirtswechselnde Art C. rhododendri und die sich ausschließlich auf Fichten entwickelnde Art C. abietis. Darüber hinaus gibt es noch weitere Vertreter dieser Rostpilzgattung an Fichten, die auch Knospen oder Zapfenschuppen infizieren können und im Laufe ihrer Entwicklung auf andere Hauptwirte wechseln. Allen Chrysomyxa-Arten ist gemeinsam, dass sie als obligate Parasiten auf lebendes Pflanzengewebe angewiesen sind. Eine nachhaltige Schädigung oder sogar das Absterben des Wirtes als Folge einer Infektion wäre also ungünstig für das Überleben der Rostpilze. Daher haben sich in den Alpen über Jahrhunderte stabile Ökosysteme entwickelt, die sowohl Wirt als auch Parasit ein Überleben sichern.

Schadbild zunächst identisch

Das Schadbild beider Fichtenroste ist anfangs identisch. Auf den Nadeln zeigen sich gelbe Querbänder, in einem Jahr werden immer nur die jüngsten Nadeln unmittelbar nach deren Entwicklung infiziert. Der akute Befall zeigt sich deshalb auf einen Nadeljahrgang begrenzt. Von C. abietis infizierte Nadeln haften noch längere Zeit am Baum, C. rhododendri führt dagegen meist schon im Laufe des Herbstes zu einem Verlust aller infizierten Nadeln des aktuellen Jahrgangs. Das Schadbild kann deshalb auf den ersten Blick mit einem Schaden durch die Sitkafichtenlaus verwechselt werden. Diese besiedelt aber auch die mehrjährigen Nadeln, sodass nach Massenvermehrungen alle Nadeljahrgänge mit Ausnahme der des aktuellen Jahrestriebs abfallen.

Als Wirtspflanzen für die Fichtenroste dienen neben der Rotfichte Picea abies auch in Gärten und Parkanlagen manchmal verwendete nicht heimische Fichtenarten wie P. engelmannii, P. pungens oder P. sitchensis. Als Hauptwirte für die Art Chrysomyxa rhododendri dienen verschiedene Rhododendron-Arten, wo der Erreger nekrotische Blattflecken verursacht. Der Pilz kann sich auch dauerhaft auf dieser Wirtspflanzengattung halten und durchläuft hier einen komplizierten Zyklus mit unterschiedlichen Sporentypen, es sind immer wieder Neuinfektionen an benachbarten Rhododendren möglich.

In seiner vollständigen Entwicklung nutzt er die Rhododendron-Arten lediglich zur Überwinterung. Die auf den Blattunterseiten der Rhododendren entwickelten Sporen müssen durch Wind auf anfällige Fichtennadeln gelangen, diese sind aber nur für eine kurze Zeitdauer nach dem Austrieb anfällig für eine Infektion. Im Nadelinneren durchwächst der Pilz das Gewebe und ernährt sich von den Zellinhalten. Von außen wird dies durch eine Gelbfärbung der Nadeln sichtbar, die sich streifenartig zeigt.

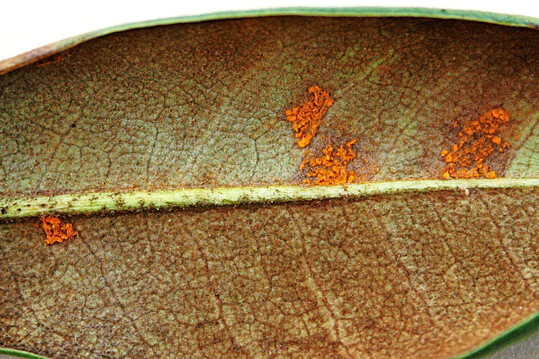

Im Sommer entwickeln sich schmale orangerot gefärbte Fruchtlager auf den Nadeln, die dort gebildeten Sporen können dann wieder die Rhododendren infizieren. Nach Freisetzung der Sporen bleiben häutige weiße Reste an den Nadeln haften. Befallene Fichtennadeln fallen spätestens im Winter ab, bei starkem Befall kann oft begrenzt auf bestimmte Kronenregionen der gesamte Nadeljahrgang abfallen.

Bei der Art C. abietis entfällt der beschriebene Wirtswechsel, der Nadelfall setzt deutlich später ein, da der Pilz in den befallenen Fichtenkronen auf den Nadeln des Vorjahres überwintert. Von dort gehen dann ähnlich wie bei der wirtswechselnden Art die Neuinfektionen an den ganz jungen Nadeln aus.

Befall im Garten tolerierbar

Beide beschriebenen Fichtenroste sind nur dann auffällig, wenn auch die Infektionsbedingungen während der Austriebsphase der Fichten optimal sind. Kommt es in dieser Zeit zu regelmäßigen Niederschlägen, können die Pilze sehr erfolgreich infizieren. Besonders dichte Bestände sind stärker gefährdet, da diese nach Niederschlägen nur sehr langsam wieder abtrocknen. In Baumschulen und Weihnachtsbaumkulturen sind direkte Bekämpfungsmaßnahmen mit Fungiziden deshalb auch nur in diesem engen Zeitfenster sinnvoll. In Pflanzungen kann der Befall meist toleriert werden, eventuell besteht die Möglichkeit, anfällige Rhododendren in der Nähe wertvoller Fichten zu entfernen und so den Infektionsdruck durch C. rhododendri zu mindern.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.